4月定期化のRSワクチン、妊婦の接種率1割 所得・学歴で格差鮮明 認知不足に課題

国立成育医療研究センターは今月13日、乳児のRSウイルス感染症を重症化から守るための妊婦向けワクチン(母子免疫ワクチン)の接種率が11.6%にとどまったとする調査結果を発表した。背景には約3万円という高額な自己負担に加え、ワクチンの認知不足がある。今年4月に予定されている原則無料の定期接種化を前に、所得や学歴による健康格差が明らかになった形だ。制度変更を好機と捉え、医療現場などがいかに正しい情報を届けるかが今後の焦点となりそうだ。

RSウイルスは、かぜの原因となる一般的なウイルスの一つ。乳児の多くが2歳までに感染する。生後間もない時期に感染すると細気管支炎や肺炎を引き起こし、重症化する恐れがある。予防の切り札として2024年5月から国内で接種できるようになったのが、妊婦が接種し、胎盤を通じて赤ちゃんに抗体を送る母子免疫ワクチンだ。

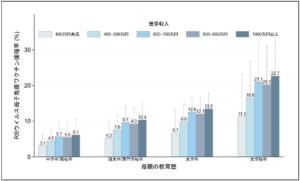

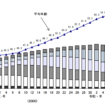

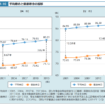

同センターの研究チームは、ワクチンが国内で接種可能になった直後の24年7月から25年8月に出産した女性1279人を対象に実態を調査。この結果、接種を受けたのは全体の約1割に当たる11.6%にとどまった。先行する英米の接種率は30~50%とされており、国内での普及の遅れが際立つ。世帯年収や学歴が高い層ほど接種率が高い傾向も明らかになり、経済力や学歴が、生まれてくる子どもの予防医療に差を生じさせている様子が浮かび上がった。

接種しなかった理由として最も多かったのは「予防効果を知らなかった(28.9%)」や「存在を知らなかった(27.3%)」で、「費用が高すぎる(18.7%)」が続いた。接種した人の約9割が「高い」と感じており、費用の負担が大きな障壁となっている側面は否めない。

4月からは、このワクチンが定期接種に組み込まれ、公費負担により原則無料で受けられるようになる予定だ。経済的な障壁は取り払われることになる。しかし、未接種理由の約3割が認知不足だったことを踏まえると、今後は医学的な利点への理解が進むよう、医療機関側の周知のあり方を見直す必要がありそうだ。

特に、これまで情報が届きにくかった層に対し、妊婦健診の場などでいかに丁寧にワクチンの意義――自分が打つことで、生まれたばかりのわが子を重症化のリスクから守ることができるという仕組み――を伝えられるかが、接種率向上のカギを握る。4月の制度改正は、すべての親子に平等な予防医療を届けるための一歩。医療従事者の「伝える力」が試される局面となる。今回の成果は感染症分野の国際的な学術誌に掲載された。

【編集部おすすめ記事】

■日本産科婦人科学会、妊婦と医療従事者に向け「母子免疫」の啓発動画を公開

■産後女性にEPDSを実施、86.3%自治体の母子保健事業の実施状況 こども家庭庁

■日本初、医療従事者向けの母子のケアインストラクター育成 CHAMA設立

■売れるフェムテックの「開発」と「販売戦略」 17の障壁と対策

■女性ヘルスケアビジネス戦略ハンドブック2025市場全体像とマーケティング基本施策