【トレンドワード解説】プレコンセプションケアとは? 医師が事業者に解説する基礎知識と国内動向(2003〜2025)

本稿は、産業医で心療内科医の田中奏多医師による連載記事です。テーマは「プレコンセプションケア」。こども家庭庁が今年5月に、プレコンセプションケアを普及させる企業・自治体の人材5万人を養成すると発表したことでも、注目が高まっています。今回は、プレコンセプションケアの基礎知識や課題、2003年からこれまでの動きを解説します。

目次

プレコンセプションケアとは?

プレコンセプションケア(Preconception Care:以下プレコン)とは、将来妊娠や出産を考えている人が、妊娠前から心と体を整えることです。プレコンは妊娠・出産期のリスクを減らし、生まれてくる子どもの将来の病気リスクも小さくできる可能性があります。また、“いつか”の妊娠にそなえる心身づくりは、体調の安定や集中力を保ちやすいコンディションづくりでもあり、“いま”の生産性を高める助けにもなります。さらに、将来も元気に過ごせる時間(健康寿命)をのばし、高齢化社会への対策にもつながります。

妊娠のリミテーションから考える、プレコンセプションケア

妊娠のリミテーションを理解して自分の人生設計を主体的に描くために、プレコンは欠かせません。将来の妊娠だけでなく、“自分らしい生き方”を選ぶためにも必要なものとして、注目されています。

国内ではプレコンの関心が高まっている一方で、プレコンと密接に関わる性教育は国際的に遅れていると指摘されています。学校教育では学習指導要領の「はどめ規定」により、生殖や妊娠、避妊などに関する正しい知識を十分に学ぶ機会が確保されていません。これまでの性教育は「妊娠しないための知識」や「感染症の予防」が中心で、性に“近づかないこと”を目的とした内容でした。そのため多くの若者は、「避妊」は学んでも「妊娠にはタイムリミットがある」という現実を知らないまま大人になります。社会に出てキャリアを積んだ後に「そろそろ子どもがほしい」と思っても、年齢や健康によって妊娠が難しくなる現実に直面する人が多いのです。

不妊の1番の原因は、男女ともに加齢

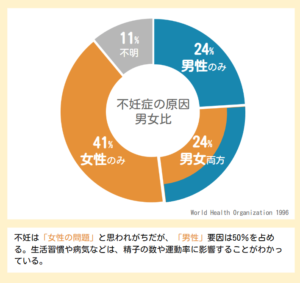

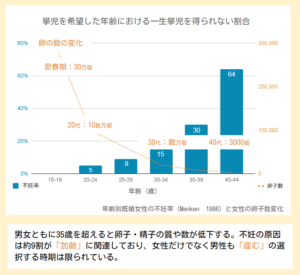

日本で不妊の最も大きな原因とされているのは加齢です。男女ともに年齢を重ねるにつれて妊娠率は下がり、染色体異常や流産、妊娠合併症のリスクが高まることが知られています。これは、卵子や精子の質の低下に加え、生活習慣病やホルモンバランスの変化など、加齢による身体機能の影響も関係しています。また、不妊というと「女性の問題」と思われがちですが、実際には男性側の要因が約半数を占めることがわかっています。女性では30代前半から妊孕性は徐々に低下し、37歳以降に低下が加速します。35歳以上の妊娠では流産・死産や妊娠高血圧の頻度が高くなることが報告されています。男性も加齢によって精子の数や運動率が低下し、DNAの損傷率が高まることが報告されています。さらに、ダウン症などの染色体異常をもつ子どもの出生率も、年齢とともに増加することがわかっています。

日本のプレコンセプションケアの沿革(2003〜2025年)

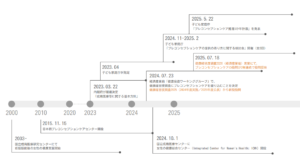

日本では女性の社会進出が進む一方、晩婚化・晩産化により少子化が深刻化し、不妊は働き方や教育、社会制度とも関わる「社会全体の健康課題」とされています。こうした状況を受け、2003年に国立成育医療研究センターが妊娠前後の健康支援事業を開始、2015年には日本初の「プレコンセプションケアセンター」が開設されました。その後、内閣府など国を挙げて推進体制を整備しました。2025年には「プレコンセプションケア推進5か年計画」が策定され、プレコンの情報発信や啓発を行う「プレコンサポーター」を5万人育成するなど、国・自治体・企業・教育機関が連携して社会全体で推進するモデルが示されました。

プレコンは誰が担うのか?医療者による体制整備は難しいのが現実

日本では産婦人科や泌尿器科の受診に「恥ずかしい」「怖い」と感じる人が多く、特に若い世代では心理的ハードルが高いのが現状です。生理不順や月経痛があっても、受診をためらう人も少なくありません。その背景には、性や生殖の話題をオープンにしづらい風土や、学校での性教育の不足、家族や周囲に相談しにくい環境があります。さらに、日本の医療制度は「病気であること」を前提とした保険診療を基盤にしていることから、「健康な人がよりよく生きるための支援」という位置付けになるプレコンの考え方は、従来の枠を超えるものになります。そのため、医療現場にはプレコンを実践する体制や文化が十分に整っていません。妊娠前から心身の健康を支えるためには、これまでの「治療」中心の医療から「予防」へと視点を広げる基盤づくりが求められています。とはいえ、医療者に新たな対応を求めるのは容易ではありません。医療者に対する働き方改革により、新しい活動に時間や労力を割く余裕は限られています。さらに、助産師や保健師の人手不足も深刻で、医療現場の負担を増やす形での体制拡充は現実的ではありません。こうした背景から、プレコンを日本社会全体にどのように広げていくかが、今後の大きな課題となっています。

今の働く世代は、プレコンの“空白の世代”

学校でプレコンを学ぶ機会がなかった今の働く世代にとって、実践の場として最も重要なのが「企業」です。義務教育を終えて社会に出てから妊娠を考えるまでの間は、行政や医療機関と関わる機会が少なく、健康やライフデザインを学ぶ場がほとんどありません。この世代はプレコンの支援が届きにくい“空白の世代”と言えます。妊娠や体の変化、将来の選択に関する情報に触れる機会が少なく、健康の優先順位が後回しになりがちです。その結果、妊娠や不妊、ライフプランを初めて真剣に考えるのが30代半ばを過ぎてからという人も少なくありません。今の働く世代には「知る機会」と「考える機会」の両方が不足しており、社会全体で支援体制を整えることが求められています。

従業員の健康や将来の選択を支援することは、個人のウェルビーイングを高め、企業へのエンゲージメントを強化し、社会全体の発展にもつながります。企業が健康経営の一環として従業員の心身の健康やライフデザインを支援することには、大きな社会的意義があります。プレコンは、妊娠や出産を促す直接的な少子化対策ではなく、一人の人間として「生きること」と「働くこと」を両立できる社会を目指す取り組みです。結果として、高齢社会における労働生産性の向上にもつながります。

プレコンを「少子化対策」から「社会の文化」へ、働く世代と企業が担う新しい健康のかたち

プレコンを広げるには、「医療の延長線上にある少子化対策」ではなく、社会全体で支える“生活文化”として根づかせることが大切です。思春期から成人期にかけて、包括的な性教育の中で自然にプレコンを学べる環境を整え、保護者を含む社会全体のリテラシーを高めることで、若い世代が自ら心身の健康やライフデザインを考え行動できる土壌をつくることができます。成熟期の働く世代に向けては、企業が健康経営・人的資本経営の柱としてプレコンを取り入れることが重要です。“いま”必要な世代が、正しい知識にアクセスし行動につなげられる環境を企業が整えることが、従業員の健康を守り、長期的なエンゲージメントや生産性の向上につながる「人への投資」となります。

本来のプレコンとは、“いつかの妊娠”の準備という少子化対策ではなく、“いま”を健やかに過ごし、“これから”の人生を見据えて自分の健康と向き合うための考え方です。プレコンは次世代の持続可能なリプロダクティブ・ヘルスを築く鍵となり、誰もが健やかに働き続けられる社会の基盤となります。今、日本でプレコンが注目される中、働く世代と最も接点のある「企業」こそが、推進役として期待されています。企業の健康支援は、従業員の未来だけでなく、社会全体の健康づくりにもつながるのです。

【提供元】 田中奏多(たなか かなた)

心療内科医・産業医として、メンタルヘルスのプライマリケアを実践する「ベスリクリニック」を共同創設。女性の心身に優しい“薬に頼らない心の医療”を掲げ、ハーバード大学TMSコースを修了。企業の健康経営支援から、うつ病へのTMS治療、休職者の復職支援、女性のキャリアやライフプラン伴走まで幅広く携わる。産業医としては、女性ホルモンと生産性の関係やDE&I推進にも注力。コロナ禍では厚生労働省検疫科健康管理医として社会的課題に対応。臨床と経営の両面から「人の人生と健康」を支える。2025年にはDeNAでのプレコンセプションケアセミナーや日本生産性本部の次世代女性リーダー育成研修を担当。

【編集部おすすめ記事】

■こども家庭庁「令和7年版 こども白書」プレコンケアや子ども性暴力防止法など新たな施策

■広がる自治体のプレコンセプションケア、取組み事例3選

■プレコンの普及に向け、企業・自治体で5万人を養成 初の5ヵ年計画 子ども家庭庁

■太っている女性ほど健康意識が高い傾向、プレコンケアや中高年期に向けた食育を

■妊娠前の肥満、新生児のビタミンK欠乏のリスク因子に 神戸大学が初の確認