薬局で女性の健康をサポート、新たな集患や差別化にも 取り組み事例

薬局における女性の健康への取り組みは、処方箋調剤に依存する割合が小さい分、その薬局の特色や価値観が色濃く表される。患者や利用者にとって、それは薬局の印象と選ぶ基準にもなっているのではないだろうか。東京・大岡山北口商店街にある「大岡山北口薬局」は、「女性の健康」を前面に打ち出し、地域の相談薬局としての存在価値を高めている。管理薬剤師の杉本園子さんに取り組みを伺った。

目次

女性向けの骨密度測定イベントで、新たな集患にも

「骨粗しょう症検診の受診率はどのくらいか、わかりますか?」。女性の健康を語るとき、杉本さんが問いかける問題の答えは――「5%」。40~70歳の女性を対象に全国の自治体が実施する骨粗しょう症の検診率は、乳がん検診率の約50%と比べて、圧倒的に低い。杉本さんが掲げる「女性の健康支援で自立した生活」において、骨粗しょう症予防の啓発は骨折・寝たきり・認知症の予防にもつながる重要なテーマの1つだ。その取り組みの一環として、2018年から年1回、薬局で骨密度測定イベントを行っている。

「超音波で測る機器を使いますが、数値の低い方には紹介状を書いて、整形外科での骨密度検査をお勧めしています。昨年のイベントでは約70人の方が参加し、そのうち8人の方に医療機関を紹介しました。年1回のイベントで、前回から骨密度が上がって正常値になっていると、参加者に非常に喜ばれたりしています」

骨密度測定を目当てに本人だけでなく、友人や家族連れで来局するケースも増えてきているという。結果として、あらたな「集患」にもつながっているようだ。

女性に独自アンケート、健康悩みの最多は「手指」

今年の「国際女性デー」に合わせて独自に「Happy woman キャンペーン」アンケートを行ったところ、健康の悩みで多かったのは「手指」に関することだったという。40代以降の女性に多くみられる「へバーデン結節」や「ブシャール結節」だけでなく、30代でも女性ホルモンの影響で症状の出るケースがあると、杉本さんは言う。

一方、「健康に関して薬局で相談したいか」の問いに「はい」と答えた人が多いということも、今回のアンケートで明らかになった。ただ、実際に薬局へ相談しているかどうかは疑わしい。杉本さんは「相談を受ける」という意思表示をして、その取り組みをきちんと知ってもらうことも重要だと言う。

薬局は「相談できる場所」、認知向上に向けて実施していること

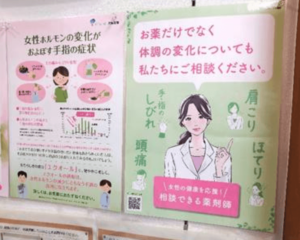

例えば、ポスター・チラシを貼って、待ち時間に目に入れてもらうことが1つ。

「ただ、待っていても相談してくれません。ポスターを見ていた方がいたら、処方内容をもとに、服薬指導の後に『気になることありませんか』と聞いてみる。たとえそのときは断られても『前に聞かれたんですけど…』と、次回につながることもあります。またポスターを見た方が『相談していいですか?頻尿で困っているんですけど』と相談してくださる方もいらっしゃいます」

コミュニケーションの経験は必要と言えるが、まずは「声をかける」ことが第一歩であり、声をかけなければ、それっきりになってしまう。「相談できる場所」であることを認知してもらうことが重要だ。

「相談内容に答えられない場合は、『調べておきますね』と誠意を示すことも大切です。更年期症状だって200種類もあると言われているのですから、全てその場で答えられるわけがありません」

40代、50代の健康の悩みや不調の原因は女性ホルモンのゆらぎや減少が影響している場合が多く、杉本さんは取扱いのあるサプリメント等を勧めるケースもあるが、近隣の医療機関とも連携を深めながら、ホルモン補充療法や漢方薬などより良い選択肢を提供している。

記者の考察、薬局で女性の健康サポートに取り組むメリット

今回、杉本さんの日常的な取り組みを伺って、薬局運営と女性の健康サポートの相乗効果について考えさせられた。現状の調剤報酬には直接結びつかないものの、薬剤師としてサポートできることは多く、心から感謝されることは薬剤師冥利に尽きると言えるだろう。ひいては薬局の機能を高め、利用者メリットを生む差別化を創出し、地域の相談薬局としての認知度向上につながる、その可能性は大きいと思える。 杉本さんのお話から、薬局で女性の健康サポートに取り組む5つのメリットについて考察してみた。

かかりつけの深化

女性のライフステージにおける健康の悩み・症状・疾患に対応することで、生涯に渡ってかかわることができる。かかりつけ薬剤師の中から、女性の健康に特化した認定制度も可能性がある。また、女性の健康について、夫やパートナー等からの相談にも応えることで、家族の処方箋にもつながる。

医療機関との連携

女性特有の症状は多岐にわたり、多くの医療機関との連携は不可欠。一方、医療機関も千差万別であり、女性の健康サポートを通じて、医療機関の情報を幅広く得ることができる。

相談できる薬局として認識してもらえる

女性特有の悩みについて、薬局に相談するのはハードルが高い。ゆえに店舗内外の目につきやすいところに、ポスター等で「相談できる」ことを知らしめることが大事。また、服薬指導後に、処方内容等をもとに話しかけ、悩みを引き出す。その時断られたとしても、「相談できる」が利用者にインプットされ、次回の相談につながる可能性がある。また、女性特有の悩み、症状の全てに答えられないのは当たり前と思って「次回までに調べておく」など誠実な対応の積み重ねで、信頼を得る。いい意味で、患者・顧客とのコミュニケーションを高めるトレーニングとして、女性の健康サポートを利用できるのでは。

感謝される、信頼される薬局になる

数多くあるとされる更年期症状をはじめ、医師でもわからない症状は多く、診断や処方薬が適切ではないケースも少なくない。セカンドオピニオンを勧めたり、薬の専門家からの提案をしたり、患者に寄り添うかたちでアドバイスし、改善に至れば感謝・信頼につながる。

地域薬局の連携と差別化

地域連携薬局のように「中学校区」で「女性の健康サポート薬局」を打ち出すことで、女性特有の悩み・不調のみならず、どこに相談したらいいか、わかりやすくなるのではないだろうか。地域の「薬局機能」の認知向上にも寄与する取り組みだろう。

(追記)薬局のポテンシャルを他業態に発揮

働く女性が増えるなか、企業にとっては健康経営の観点からも、女性の健康課題に着目し、パフォーマンスを最大限に発揮できるよう「投資」する傾向が強まっている。特定保健指導などを通じて、薬局のポテンシャルと女性の健康サポートの実績を、他業種にも発揮できる可能性が広がっていると思える。

【執筆】P-Press

薬局の健康サポートとヘルスケア領域のメール配信情報誌『P-Press』。2022年に『調剤薬局ジャーナル』の元編集長が創刊。主な読者は調剤薬局の担当者と薬局に関わる多職種。本誌の編集長は調剤薬局、ドラッグストアに特化したジャーナリストとして約10年の実績。P-Pressへの広告出稿・取材依頼はこちら。

【編集部おすすめ記事】

■薬局がCBD商品を開発、自社薬局展開が好調 “トリプル検査”で安全安心

■通院困難者を救う「医療MaaS」の広がり、妊婦・産後健診で本人も家族も負担軽減

■Amazon薬局にはない価値とは?「女性の健康支援」に取り組む薬局の事例から議論

■調剤薬局業界で活発化、進む6タイプの事業展開

■ウエルシア薬局、移動販売車「うえたん号」でオンライン健康相談サービスを開始

■副作用があってもなぜ相談しない? 「SNSやウェブサイトで解決」は女性に見られる傾向