女性看護師の高い自殺率、実態把握のため米国で大規模調査 約16万人の自殺データを解析

本稿は、たちばな台クリニックの秋谷進医師による連載記事です。今回のテーマは、社会課題として対策が急務の「医療従事者の自殺」。中でも、女性看護師に顕著だといいます。医療現場の働き方改革に向けては、職種ごとのメンタルケアや、薬物へのアクセス厳格化といった環境整備も必要と、秋谷医師は提言しています。

目次

医療従事者の高い自殺率が問題に

日々、皆さんの健康を守るために働く医療従事者。医療現場で働くということは人の命を扱うということで、そこで働くというのは、大きなやりがいがあり充実したことであると同時に、心理的・身体的な負荷も大きいものとなっています。そのような職場で働く医療従事者の中には、過労や精神的な負担に耐えられず仕事が続けられなくなったり、死を選んでしまう人が少なからず存在しており、医療従事者の自殺率の高さが問題となっています。医療現場やそこで働く医療従事者のあり方を再検討し、安全性を保って働けるようにすることが非常に重要な課題となっています。

今回は医療従事者の中でも、多くの割合を占める看護師の自殺率について調査した米国の研究についてご紹介します。米ミシガン大学看護学部のMatthew A Davisらによる、看護師、医師、そして一般集団(年齢30歳以上)の労働人口10万人当たりの自殺率を比較した研究です。JAMA(米国医師会雑誌:The Journal of the American Medical Association)、2021年4月に報告されました(Matthew A Davis,Benjamin A Y Cher,Christopher R Friese,et al.Association of US Nurse and Physician Occupation With Risk of Suicide.JAMA Psychiatry. 2021 Apr 14;78(6):1-8. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2021.0154. Online ahead of print.)。

看護師の高い自殺率の実態を把握するため、大規模調査を実施

研究背景:看護師の自殺が社会問題になるも、不十分な実態把握

看護師は医療従事者の中でも特に人数が多く、医療現場で重要な役割を担っている職種の一つです。近年、看護師の自殺率の高さが問題視されており、自殺率を低下させることは社会の重要な課題となっています。しかし、これまで看護師の自殺率や、自殺原因などの大規模な調査は十分に行われていませんでした。そこで米国全体の規模での包括的な研究が実施されました。

研究方法:看護師・医師・一般集団の自殺率を比較

2007年から2018年までの全米暴力死報告システム(National Violent Death Reporting System)のデータを用いて、後方視的に追跡を行った、後ろ向きコホート研究と呼ばれる研究方式で行われました。研究の対象になったのは看護師、医師、および医療従事者以外の一般集団(30歳以上)で、それぞれについて労働人口10万人あたりの自殺率を調査して比較しました。

研究結果:女性看護師の自殺率は一般女性の2倍

研究全体で159,372例の自殺のデータが解析されました。内訳は看護師2,374人(女性80.5%、平均年齢52.8歳)、医師857人(男性84.4%、平均年齢59.8歳)、一般集団156,141人(男性77.8%、平均年齢53.1歳)でした。分析の結果、看護師の性別調整済み自殺発生率は労働人口10万人当たり23.8人であり、一般人口の20.1人を上回っていることが判明しました。相対リスクは1.18(95%信頼区間:1.03-1.36)と統計的に有意な差が認められました。特に注目すべき点として、女性看護師の自殺率は労働人口10万人当たり17.1人で、一般女性人口の8.6人と比較して約2倍という深刻な数値を示しました。自殺の方法についての解析では、医療従事者は一般集団と比較し、薬物使用による自殺の割合が顕著に高いことが判明しました。具体的には、看護師の24.9%が薬物を使用したのに対し、一般集団では16.8%でした。

研究の結論と得られた知見:医療現場特有のストレス対策と、薬物へのアクセス厳格化が急務

今回の研究から、女性看護師の自殺率は一般集団と比較して自殺率が顕著に高いことがわかりました。医療現場においてストレスを軽減し、メンタルヘルスのサポートを行うことは自殺予防に非常に重要であることが示されました。また、薬物による自殺が多いのは、薬物へ容易にアクセスできる環境にあることも一因と見られるため、薬物の管理の厳格化なども急務と言えるでしょう。今回の研究は米国で行われたものであり、日本において完全に同じ結果になるとまでは言い切れませんが、看護師の業務負担が大きいことは日本も同様であり、日本でも大規模な調査を行い、対策を練ることが望まれます。

同僚の看護師を失った経験から痛感、過酷な医療現場の環境改善は急務

看護師の仕事は、「体力の負担が大きい」「仕事の責任が重い」「勉強し続ける必要がある」「対人関係に悩みやすい」と言った点に大変さがあると考えています。仕事量に加えて、夜勤などの長時間労働、対人ストレスに加えてプレッシャーもかかる仕事とも言えます。患者さんに感謝され、人に支え・支えられる事にやりがいを感じる仕事ではありますが、さまざまなストレスを解消できずに燃え尽きてしまう看護師は多いと日々感じています。また、医療費を抑制する現状の政策に対し、各地の病院でストライキやデモが起きていますが、人手不足は解消しませんし、賃金が上がることはそうありません。

私の同僚にも、燃え尽き自ら死を選んだ看護師が何人もいます。死を選ばなくてはならないほど、つらかったのでしょう。もう彼女たちと話すことができないのは、つらいです。高齢化社会となり人手不足が進んでいる日本社会で、医療現場は、より過酷な労働環境となっています。医療機関の中には、「医療従事者は髪の染色は禁止」「ピアス禁止」そして「SNS禁止」といった、規律の厳しい組織も多くあります。若い人を育てるためにも寛容な社会のあり方が必要です。

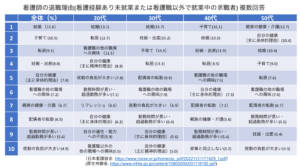

最後に、参考までに看護協会中央ナースセンターおよび厚生労働省調査の看護師退職理由を表にしました。多様性社会に向けた各年代やライフステージに合わせた職場環境や働き方の改善が求められます。

【執筆】秋谷進

小児科医・児童精神科医・救命救急士。たちばな台クリニック小児科勤務。1973年東京都足立区生まれ、神奈川県横浜市育ち。1992年、桐蔭学園高等学校卒業。1999年、金沢医科大学卒。金沢医科大学研修医、国立小児病院小児神経科、獨協医科大学越谷病院小児科、児玉中央クリニック児童精神科、三愛会総合病院小児科、東京西徳洲会病院小児医療センターを経て現職。

【編集部おすすめ記事】

■運動による死亡リスク低下に男女間で有意差、生物学的性差に応じた対策の必要性

■女性における「カフェイン摂取」と「認知症・認知障害」の関連、5,060人データ

■女性の偏頭痛は減量が有効か 顕著な性差が見られた「体脂肪率」と「偏頭痛」関連

■医師の性別で治療成績に差(死亡率・再入院率など)女性医師と男性医師を比較

■これまで研究されてこなかった「女性のうつ」と「日本食」の関連を明らかに

■メンタルヘルス対策の実施率と取り組み内容トップ10 約8,300社を調査