ICT健康サービス 利用意向あるのに使わないシニア その理由は?

歩数計測・記録、服薬管理、血糖管理、血圧管理などのアプリを始め、ウェアラブルデバイスや遠隔看護など、日々の自己健康管理ができるICTサービスが続々と登場している。これらのサービスは本来、健康増進・健康管理に最も高い関心を寄せているシニア層と相性が良いのだが、実際に利用している人は1割を切っているのが現状。その理由は?

目次

少ないICT健康サービス利用者 しかし高い利用意向

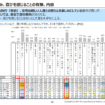

NTTドコモ モバイル社会研究所による調査「アクティブシニアのICT利活用生活の検討No.10」では、ICTによる健康サービスを現在利用しているのはわずか8%であることがわかった。しかし「現在利用はしていないが今後使ってみたい」と考えている人は24%おり、現状以上に利用意向があることもわかった。年齢別にみると特に70代の利用意向が高い。サービスを利用している人は少ないが、興味を持っている人は多いようだ。

ICT健康サービスを利用しない理由

利用意向は高いのに使っている人が少ないのは、ICT健康サービスそのものの認知が進んでいないことと、利用するきっかけがないことが理由のようだ。

「具体的なサービスを知っている」は3割

「具体的なサービスを知っているか?」という質問では、知っていると回答したのはわずか3割で、7割が知らなかったという結果に。サービスそのものの認知が進んでいない状況が浮き彫りとなった。

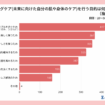

サービスを知っているのに使わない理由

サービスを知っていて、かつ利用意向がある人に現在利用していない理由を聞くと、多かったのは「特に理由はない」「きっかけがなかった」だった。

普及の鍵は「商品を知る・使うきっかけ作り」

60〜70代はスマホやパソコンに不慣れ、あるいは利用していない人が多く存在する。さらには若い世代のようにインターネットで情報収集をしたり友人や知人とSNSで情報をシェアする習慣も浸透していないため、高度で便利なICT健康サービスの商品・サービスが登場しても情報をキャッチできない。キャッチしたとしてもアナログ派のシニア層にとってICTは敬遠されがちだ。しかし、この世代は健康関連の商品・サービスへの消費意欲が最も活発な世代であることを考えると、興味を示している人が多いことは容易に想像できる。「商品・サービスを知るきっかけ」「使うきっかけ」さえあれば、利用者は確実に増えるだろう。シニア層にICTによる健康サービスを利用してもらうには、第一に商品・サービスとの接触機会の創出が重要と言えそうだ。

運営元

本メディアを運営するウーマンズは、「産学官の女性ヘルスケアソリューションが、広く流通する社会」をビジョンに掲げ、女性ヘルスケア領域でビジネスを行う事業者の成長・イノベーション・マッチングを支援しています。女性ヘルスケア業界専門のパブリッシャーとして、業界ニュースの配信、市場分析、レポート発行、カンファレンスを開催。最新レポートや新着セミナーのご案内、ヘルスケア業界の重要ニュースなどは、ニュースレターで配信中。ぜひご登録ください!

ウーマンズでは「女性ヘルスケア」をテーマに、ビジネスカンファレンスの企画開催/BtoB展示会の企画開催/BtoCイベントの企画開催/業界人限定の交流会などを実施。多様な形で、企業動向や生活者動向に関する情報を集め、分析し、整理して、業界の皆さまに最新の知見をご提供しております

【編集部おすすめ記事】

■200兆円超えの巨大市場、中国の高齢者産業 最新動向

■高齢者向け自己健康管理ITプログラム、終末期医療に

■シニア女性が “幸せ” を感じるための必須条件、自分・家族の心身の健康がトップに

■20~80代 健診・人間ドッグを受けない年代別の理由と行動変容ポイント

■女性に人気のアプリランキングTOP20!特にシニア世代がよく使うのは?