早産児と母親を支援する最新ソリューション 〜ピジョン・日本財団母乳バンク・アストラゼネカの事例〜

妊娠22週から36週の間の出産を指す「早産」。予定より早く生まれてくるため赤ちゃんは未熟で、合併症のリスクのみならず命に関わることも。女性の健康課題への関心が社会的に高まる中、早産についても語られる場は増えたものの、当事者が早産経験後に困難を抱えている状況は変わらない。育児用品事業のピジョンと日本NICU家族会機構による調査では、当事者の6割が「情報が少なくて困った」「相談できる人や環境がない」「ストレスを感じたり傷ついた」と回答しており、環境整備は未だ発展途上だ。早産にまつわる最新のソリューションをピックアップ。

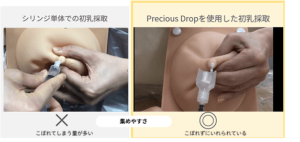

早産児と母親を支援、初乳採取デバイス(ピジョン)

早産児・低体重児のための、初乳採取デバイス「Precious Drop」。ピジョンが昨年11月に、公式オンラインショップで一般向けに販売を開始した。出産後から数日間だけ出る母乳である「初乳」は、免疫物質が豊富で赤ちゃんを病気から守る。だが量が少ないため、ママが手でしぼりながら一滴一滴をシリンジで吸い取るのは難しい。そういった課題を解決するもので、シリンジに漏斗のようなものを装着して用いる。手でしぼってさく乳し、初乳をすくい取るようにして集める。同社の助産師による発案で生まれたもので、2022年からNICU(新生児集中治療室)などで使用されてきた。これまでは医療機関のみでの取り扱いだったが、赤ちゃんに初乳を飲ませたいママに広く使ってもらおうと、一般販売を決めた。

需要高まるドナーミルク、母乳バンクで支援(日本財団母乳バンク)

早産児支援の手段として注目が高まっているのが、「母乳バンク」。早産などで母乳が出ない場合に、母乳がたくさん出るドナーから母乳を寄付してもらい赤ちゃんに提供する仕組み。NICUに入院している早産児と1500g未満の極低出生体重児に、”ドナーミルク”として提供する。

母乳バンクは世界60カ国以上750箇所以上で運営されており、2002年にはWHOが「母親の母乳が得られない場合は、ドナーミルクが第一選択である」と推奨した。日本でも徐々に広まり、日本財団母乳バンクによると、2024年度にドナーミルクを使用した赤ちゃんは1214人で前年度の約1.3倍に増加した。ドナーミルクを使用できるNICUの数も年々増えており、全国で114施設にまで広がった。一方、必要とする赤ちゃんは年間約5000人とされ、供給体制の拡充が課題とされている。こうした中、東京都は2025年度からドナー登録施設とドナーミルク使用施設の両方を支援する新事業を開始。普及を後押しする。

早産児の育児を情報でサポート(アストラゼネカ)

医薬品のアストラゼネカは、早産児とその家族を情報で支援。2021年にオープンした早産児育児のポータルサイト「SmallBaby」では、早産児の特徴や早産の原因の他、早産児が注意したいRSウイルスの流行状況、早産児の子育てのポイントや季節別の対策などを紹介している。

【編集部おすすめ記事】

■3Dアルゴリズムによる「カスタマイズ哺乳瓶」など、タイム誌が選ぶ発明品

■海外事例に学ぶ、新発想のフェムテック3選 「妊娠・産後」編

■摂南大×住友ベークライト、赤ちゃんの吸てつ力を可視化するデバイスを開発

■低出生体重で生まれた女性は「初経遅く・閉経早く・生殖可能年齢が短くなる」

■女性ヘルスケアビジネス戦略ハンドブック2025市場全体像とマーケティング基本施策