がん患者の情報源に性差、製薬企業・医療機関に求められる情報提供とは? 600名のデータから紐解く

本稿は、医療・ヘルスケアに特化した市場調査会社の株式会社インテージヘルスケア(東京・千代田)による連載記事です。今回のテーマは、がん患者に向けた情報提供のあり方。がん患者の情報収集行動を調査したところ、男女間・世代間で顕著な差が見られたといいます。最適な情報提供戦略は、性別と年齢の考慮が必要なようです。

目次

アンケートデータをもとに市場分析

がん患者が治療方針を検討する際、どの情報源に最も依存するかは、患者の意思決定を左右する極めて重要な要素です。当社が実施した本調査(女性241名、男性380名)では、男女間でどのような情報源が支持されているかを分析しました。回答者の大半は高齢層で、特に70歳以上の男性(195名)が多い点が特徴です。以下では、全体の傾向から性別の特徴までを整理し、最適な情報提供戦略のヒントを導いていきます(回答者の年齢:18歳〜88歳,調査実施期間:2022年7月14日〜2022年7月19日)。

<この記事のポイント>

• 情報源の首位は「主治医」であり、男女ともに圧倒的

• 男女間ではがん情報の収集先に明確な違いがあり、女性は検索エンジンや医療機関の公式サイトに加えて、看護師・患者ブログ・薬剤師・友人など多様なルートを活用する傾向

• 男性は主治医や製薬会社サイト、新聞・雑誌など、専門性や公的性の高い情報を重視する傾向

• 医療機関や製薬企業は、こうした性別や世代のニーズの違いを的確に把握したうえで、それぞれに最適化された情報提供とコミュニケーション戦略の構築が必要

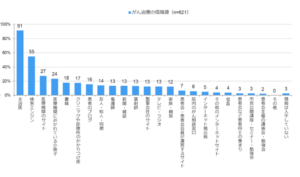

医師への信頼は依然として揺るぎなく、主治医が圧倒的首位

「あなたが、『がん』について情報を得たことがある情報源について、以下のうち、あてはまるものをすべてお知らせください(MA)」と聞いたところ、情報源として最も支持が高かったのは「主治医」であり、91.3%という圧倒的な割合になっています。次いで「検索エンジン(54.9%)」「医療機関のサイト(27.4%)」「医療機関で入手できる冊子(23.5%)」が上位に並び、男女ともに同様の傾向です。医師への信頼は依然として揺るぎなく、インターネット検索や医療機関が公式に発信するウェブサイト・冊子なども主要な情報源となっています。

性別で見る情報源の違い

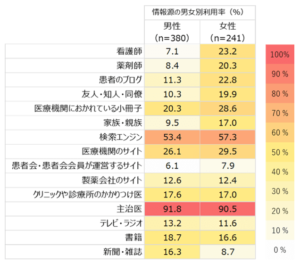

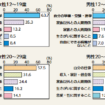

女性は幅広いチャネルを活用し、共感や相談を重視

ここからは、性別で情報収集の傾向を見ていきます。女性は男性と比較し、「看護師(23.2%)」や「患者ブログ(22.8%)」「薬剤師(20.3%)」「友人・知人・同僚(19.9%)」が上位に入っている点が特徴的です。女性は専門家や公的機関だけでなく、看護師や薬剤師など身近な医療スタッフ、あるいは患者同士のコミュニティを積極的に活用しており、情報収集と同時に「相談や共感を得たい」というニーズを持つと考えられます。

男性は従来型メディアや専門性を重視

一方で、男性の情報源で4位以降を見ていくと「書籍(18.7%)」「かかりつけ医(17.6%)」に加えて、「新聞・雑誌(16.3%)」や「テレビ・ラジオ(13.2%)」がトップ10に入っている点が特徴的です。さらに「製薬会社のサイト(12.6%)」の利用率が比較的高く、公的・専門性の高い情報源への信頼を重視する傾向が見られています。とりわけ高齢男性には、新聞・雑誌やテレビなどの従来メディアを通じた情報が届きやすいと推測できます。

性差を考慮した、がん患者への最適な情報発信とは?

女性は検索エンジンや医療機関のウェブサイト、冊子などのオンライン・オフライン双方をフル活用する傾向があり、看護師や患者ブログ、薬剤師など相談しやすい存在からの情報を重視する点も特徴的です。医療現場でのフェイス・トゥ・フェイスなケアだけでなく、SNSやウェブサイトでの相互交流を支援する仕組みも重要となります。一方で、女性と比較して高齢者のがん患者が多い男性は、新聞・雑誌やテレビ・ラジオといった従来メディアを通じたアプローチが効果的と推察されます。加えて、製薬会社や専門機関のウェブサイトなど公的・専門性の高い情報を前面に打ち出すことで、信頼獲得につながることが推察されます。

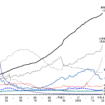

がん患者における情報収集のパラダイムシフト、PHRアプリ・AIへの期待

今回の結果から、男女ともに「主治医」への依存度が圧倒的に高いことから、医師が最新の治療情報や患者のライフスタイルを考慮したアドバイスを提供しやすい体制づくりが必要であることが示唆されました。製薬企業や医療機関は、医師が情報を整理・更新しやすいプラットフォームを構築することが不可欠となります。近年、がんを含む医療分野では、PHR(Personal Health Record)アプリを活用し、患者自身の健康データを一元管理する取り組みが進んでいます。診療情報や生活習慣データを患者側が能動的に蓄積し、主治医や看護師、薬剤師と連携しながら治療方針を検討できるようになることで、医療者とのコミュニケーションが大幅に強化される見込みです。さらに、疾患啓発の面でもポジティブな影響をもたらし、患者が自らの状態を客観的に把握しやすくなり、早期受診や治療の適切なタイミングを逃しにくくなると期待されています。

一方、オンライン上で蓄積される大量のデータや患者の行動ログをAIが解析する技術も急速に進化しています。将来的には検索エンジンやSNS、患者コミュニティの書き込みなどを総合的に解析することで、がん患者の潜在的なニーズや心理的負担をリアルタイムで把握し、適切なタイミングで情報提供やサポートを行う仕組みが整うと考えられます。これにより、従来の「患者が自分で調べる」から「AIが個々人に合った情報を提示する」へと、情報収集のパラダイムが大きく転換していく可能性が考えられます。

がん患者が最適な治療を選択できるようになるために

医療機関や製薬企業は、こうした性別や世代のニーズの違い、加えて、テクノロジーの進展による恩恵も適宜活用しながら、それぞれに最適化された情報提供とコミュニケーション戦略の構築が必要になってきます。特に、がん治療が長期にわたるケースが多い中で、患者自身が主体的に情報を管理し、医療者と協働して歩むための仕組みづくりが今後のカギを握ると考えられます。

【提供元】 株式会社インテージヘルスケア

株式会社インテージヘルスケアは、2025年5月23日(金)に「INTAGE Healthcare Forum 2025」を開催します。「 AIと共に進化するこれからの意思決定 ~Evidence Based Decision Making~ 」をテーマに、データを軸としたマーケティング課題の解決や、医療・ヘルスケア分野における生成AIを活用した最新のデータサイエンス技術とその応用、他にも、医療・ヘルスケア領域のマーケティングにおける最新事例などについてもご紹介いたします。詳細・お申し込みはこちらから!

【編集部おすすめ記事】

■フェムケア市場の拡大は50代以上の中高年層がけん引 5万人買い物データから考察

■フェムテック・フェムケア、次のポテンシャルは「対処市場」 「予防市場」の両輪

■女性7割「HBOC知らない」8割「乳がんを身近な病気だと思う」一方で認知に課題

■がんと共生の時代、製薬・美容・食・運動・IT企業によるソリューション事例

■女性たちの健康・医療の情報収集行動

■性差医療・医学とは? 同じ病気や不調でも男女に違い 今後の新潮流に

■売れるフェムテックの「開発」と「販売戦略」 17の障壁と対策