うつ病の年代別割合・男女比・女性に多い理由

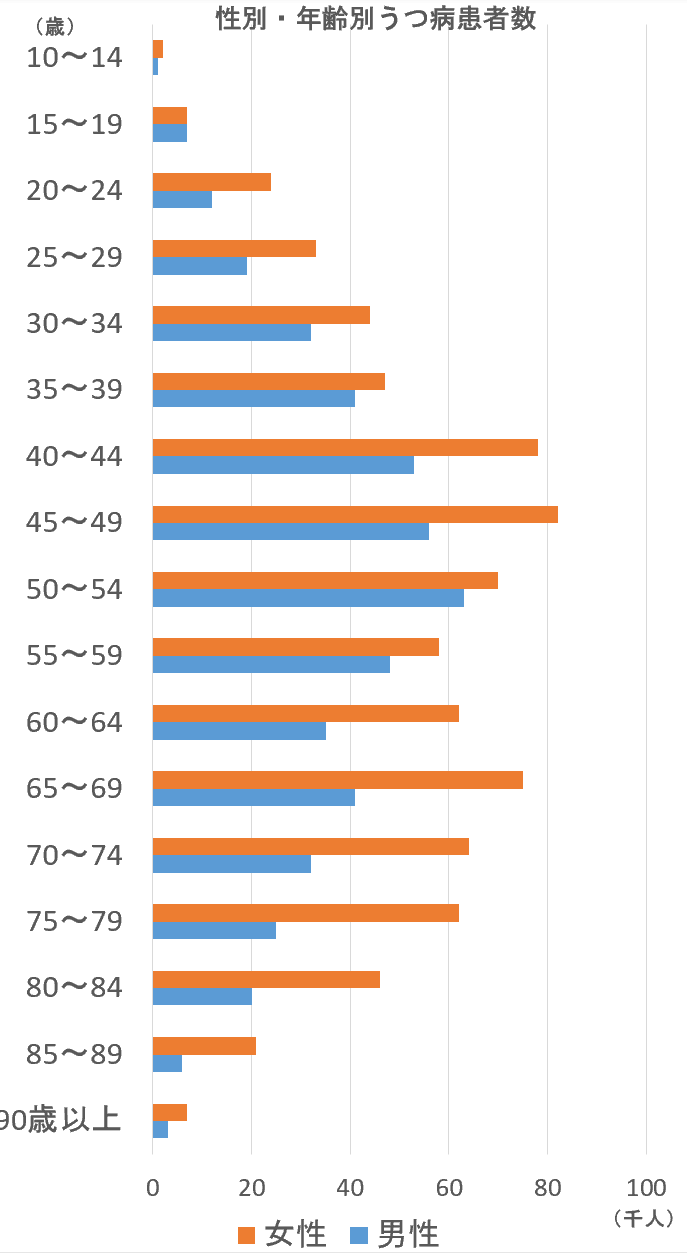

うつ病は全年代で男性より女性に多いことが厚労省の患者調査で明らかになっている。男女差が特に大きいのは、働き盛り・子育て真っ最中の40代と、高齢期の60代〜80代。うつ病が女性に多い理由は、女性特有の心身の変化と社会的要因が考えられる。

目次

うつ病の概要

うつ病とは

うつ病とは、憂うつ・気分が落ち込む・やる気の低下などの症状が重症化した精神状態のこと(参考:厚生労働省「こころの耳」「みんなのメンタルヘルス」)。

- 憂うつであったり気分が落ち込んでいる症状=抑うつ気分

- 抑うつ気分が強い状態=抑うつ状態

- 抑うつ状態が重症になる=うつ病

うつ病は症状の現れ方によって2つに分類される。

- うつ状態だけが起こる場合=単極性うつ病

- うつ状態と躁状態の両方が起こる場合=双極性うつ病(躁うつ病)

うつ病の主な症状

うつ病の主な症状は「憂うつ感」で、具体的には次のような状態になる。次に挙げた症状は診断の目安にもなっており、2週間以上続くとうつ病の疑いが強くなる。

- 抑うつ気分(憂うつ、気分が重い)

- 何をしても楽しくない、何にも興味がわかない

- 疲れているのに眠れない、一日中ねむい、いつもよりかなり早く目覚める

- イライラして、何かにせき立てられているようで落ち着かない

- 悪いことをしたように感じて自分を責める、自分には価値がないと感じる

- 思考力が落ちる

- 死にたくなる

(引用:厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」)

抑うつ状態の前には、身体的変化が現れることもある。次のような変化を感じた時は注意が必要。

- 食欲がない

- 体がだるい

- 疲れやすい

- 性欲がない

- 頭痛や肩こり

- 動悸

- 胃の不快感

- 便秘がち

- めまい

- 口が渇く

(引用:厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」)

世界のうつ病患者は3億人、年間80万人が自殺

WHOによるとうつ病患者数は3億人を上回り、うつ病による自殺者数は年間80万人に上る。特に対策が必要とされているのは、青年期、妊娠・出産期の女性、高齢者の3つのグループ。世界的なうつ病患者数の増加を背景に、2017年の世界保健デーは「うつ病」がテーマとなった。以下はWHO公開の動画。なお、日本のうつ病の生涯有病率(これまでにうつ病を経験した人の割合)は欧米と比較すると低く、3〜7%。

うつ病の年代別患者数・男女比

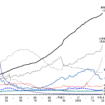

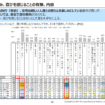

国内でもうつ病は増加傾向にあり、背景には、ストレス社会により抑うつ状態になる人が増えていること、うつ病の認識が広がり受診する人が増えていること、うつ病の診断基準の解釈が広がっていることがある。男女比較で見るとうつ病は男性よりも女性に多い。厚生労働省の患者調査(平成29年)によると、男性のうつ病患者数は49.5万人、女性は78.1万人。男女別・年齢別にみると、男性は40代が最も多く、女性は40代および60代後半〜70代で多く見られる。

うつ病有病率 女性が多い理由

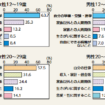

女性にうつ病が多いのは、月経周期、妊娠・出産、更年期といった女性ホルモンの変動が心身に影響していることが関係していると言われている。月経期はPMS症候群、妊娠期はマタニティーブルー、出産後は産後うつ、更年期は更年期うつが知られている通り、各時期で心の状態が不安定になることがあり、個人差はあるがひどい場合はこれがうつ病へと進行する。また女性特有の社会的ストレスや根強く残る性別役割分業も女性の心理状態に影響しており、例えば次にあげるような女性特有のストレスが精神的に追い込まれる原因となり、悩み、憂うつ、意欲低下などを引き起こしている。

- ライフコースの決断を迫られることが多い

結婚、妊娠・出産のタイミング、育児あるいは介護に専念するために仕事をやめるのか続けるのか?夫の転勤についていくか?など - 仕事と家事・育児の両立

家事・育児に協力的な夫が増えているとはいえ、未だに家事・育児を主導するのは妻側で負担が大きい - 仕事と家事・介護の両立

家族の介護が突然必要になった時、育児と同様に介護を主導するのは妻で負担が大きい - 家族の介護

仕事をしていなかったとしても、普段の日常的な家事と介護を両立するのは体力的にも精神的にも負担は大きい - 睡眠不足

男性よりもタスクが多い女性は男性よりも睡眠時間が短い傾向にある - 男性優位の社会で仕事をすること

まだまだ男性優位の日本社会の中で、女性が男性並みの給料を得たりキャリアを積むのは、男性が想像する以上に大変。日々の業務の中で女性の意見が軽視されることは多くの女性ワーカーが経験しているストレス - 老化

「若く美しいことが女性の価値」という社会通念が女性を苦しめている。加齢を否定せずに受け入れるという考えが世界的に広がり始めてはいるが、それでもまだ完全には、「老い(特に外見の老い)」を肯定的にポジティブに捉えるのは難しいのが現状。 - 人間関係

男性よりも女性の方がコミュニケーション能力が高い分、人間関係が複雑になりやすく気疲れする

うつ病に関する情報が得られるサイト・書籍

国が心の健康対策を推し進めているため、情報はサイトからも十分に収集できる。国の施策、心の健康に関するポータルサイト、書籍を紹介。

心の健康対策

厚生労働省は、うつ病対策としてマニュアルを作成・公開している。

他、うつ病の認知行動療法、働く人のメンタルヘルス対策、PTSD対策・災害時の精神保健対策など、各施策の詳細は「厚生労働省 心の健康」に掲載。

みんなのメンタルヘルス総合サイト

国立精神・神経医療研究センターが運営する「こころの情報サイト」では、一般向けに、心の健康づくりに関する情報や国の施策に関する情報などを発信している。「ストレスとは何か?」「心の病気の初期サインにはどのようなものがあるか?」「心の病気とどのように付き合っていけば良いか?」といった豆知識から、心の健康について相談できる全国の専門機関の紹介まで、うつ病やストレスに関することを網羅的に掲載。

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」では、働く人をメインに、その家族や事業者など周囲の人に向けた、仕事におけるストレスやメンタルケアに関する情報を発信している。サイト内には働く人の疲労蓄積度を確認できるセルフチェックテストや、各地域の精神科、心療内科、神経科のある病院・診療所の案内も掲載。平成30年度の厚生労働省委託事業として(一社)日本産業カウンセラー協会が開設・運営。

こころもメンテしよう

「こころもメンテしよう」は、中学生・高校生とその保護者や学校関係者に向けた、心の健康・病気に関するポータルサイト。中学生・高校生の体験談も掲載。厚生労働省運営。

日本うつ病学会

2004年設立の「日本うつ病学会」。うつ病・双極性障害に関する研究・情報の発信、治療ガイドラインの整備、市民公開講座などを開催。2019年7月5日〜6日、第16回日本うつ病学会総会を開催予定(徳島県郷土文化会館)。

女性のうつ病に関する書籍

女性のうつ病対策

ライフステージ、年齢別の対策が必須

女性にうつ病が多い理由として性差による体の違いと社会的要因が指摘されているが、女性の社会進出が進む今は、特に後者によるうつ病が増える可能性を否定できない。働き盛りにうつ病になりやすい男性とは異なり、ライフステージや年齢によってうつ病のリスクが異なる女性は、状況に合わせた予防・対策・ケアの意識が必要だ。

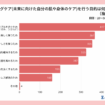

成長見込みが高いヘルスケア事業は「メンタルヘルス」

なお2025年3月実施の調査によると、ヘルスケア企業が今後注力したいサービス領域として、「生活習慣病」「メンタルヘルス」「加齢に伴う健康課題」の3キーワードがあがっており、今後メンタルヘルス支援の商品・サービスは増えていくと考えられる。詳細は下記記事に掲載。

合わせて読みたい記事

女性ヘルスケアビジネスの戦略ハンドブック2025

ご案内です。女性ヘルスケアビジネスのマーケティング設計にあたり必須の基礎知識を多角的な視点から解説する、大人気の業界入門書。初めて女性ヘルスケアビジネスに従事する業界初心者、改めて理解を深めたい中級者、自社製品・サービス・戦略のどこに課題があるのか分からず対策に悩んでる担当者におすすめ!貴社事業の発展に、ぜひ本レポートをご活用ください。詳細・レポートのお申し込みはこちら。

【編集部おすすめ記事】

■ストレス解消法、男女で顕著な違い(20~60代)

■仕事・職場でストレスを感じる女性は81%、理由トップ10

■女性の不調ランキングと日々の悩み(20〜60代)

■「女性の健康」政策、事業推進に必須の基礎情報まとめ

■国内ヘルスケア市場、2050年に77兆円へ 有望領域トップ5は?

■性差医療・医学とは? 同じ病気や不調でも男女に違い 今後の新潮流に