性別特有の効果的なヘルスケア支援とは? 男女のがん患者621人の記録行動を調査

本稿は、医療・ヘルスケアに特化した市場調査会社の株式会社インテージヘルスケアによる連載記事です。今回のテーマは、「患者の記録行動」。同社が行った調査で、記録行動に顕著な性差が見られることがわかりました。記録を通じた患者支援のあり方や、女性ヘルケアマーケティングのヒントが見えてきます。

目次

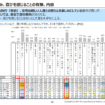

性別で異なる、がん患者の“記録する”という行動

がん患者が治療や療養を進めるうえで、服薬状況や副作用の有無、体調の変化、医療機関での受診内容、日々の生活習慣などの情報をどこに記録するかは、患者本人の安心感や行動に大きく関わる要素です。当社が実施した本調査(18歳〜88歳の女性241名、男性380名)では、記録行動における男女差を明らかにしました。回答者の多くは高齢層で、特に70歳以上の男性(195名)が多く含まれていますが、本稿では性別ごとの特徴を整理し、患者による記録を通じたサポートのあり方や仕組みづくりのヒントを導いていきます。

記録行動に見る、男女で異なる“向き合い方”

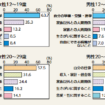

「あなたは日々の行動や健康について、アプリや手帳などに記録をしたことはありますか?」と尋ねたところ、多くの回答者が何らかの情報を記録した経験があると答えました。ただ、記録の“中身”や“範囲”を見ていくと、男女でその傾向には違いがあることがわかります。

女性は“広く”記録する

女性の記録率はすべての項目で男性を上回っており、特に「お薬手帳(25.0%)」「体重・体脂肪・血圧(8.3%)」「受診記録(8.8%)」「服薬記録(6.7%)」「家計簿(7.6%)」といった項目で顕著な差が見られました。これらは医療に関わる記録だけでなく、生活に密接した情報も含まれており、日常全体を把握しようとする傾向がうかがえます。また「基礎体温・生理日」の項目も設けられていましたが、該当者はごく一部にとどまりました。女性回答者の年齢中央値は60歳であり、閉経後の層が多く含まれていた可能性があります。

男性は記録対象が限定的

一方で、男性は「記録していない」と回答した割合が6.0%(女性5.7%)と、男女間で大差はないものの、最も高かった「お薬手帳」でも12.6%にとどまりました。「体重・血圧などの身体状態の記録(6.3%)」や「受診記録(4.1%)」など、“医療的に必要”とされる情報に限定して記録している傾向があります。日記や家計簿など、生活や感情面のログについては記録率が特に低く、“日々を見つめ直す“ような行動はあまり多くは見られませんでした。

記録媒体の使い方に見る、性別ごとの傾向

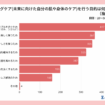

続いて、記録をする媒体の形態について見ていきましょう。近年はスマートフォンのアプリなど、デジタルでの記録手段も多様化していますが、実際には紙とデジタルのどちらが多く使われているのでしょうか?「あなたは日々の行動や健康について、アプリや手帳などに記録をしたことはありますか?」という同じ設問の回答結果から、記録媒体の違いに注目し、男女それぞれの傾向を見ていきます。

女性は“紙中心に幅広く”使い分ける

記録媒体を「アプリ・電子端末(スマートフォン、タブレット、パソコンなど)」と「紙媒体(手帳、ノート、シートなど)」に分けて分析しました。その結果、男女ともに紙媒体での記録率が高く、特に女性においてその傾向が顕著でした。例えば「お薬手帳」は女性の25.0%が紙で記録しており、アプリ利用(5.3%)の約5倍に上ります。「服薬記録」「受診記録」「家計簿」「日記」といった項目でも同様に、紙媒体の利用率がアプリより大幅に高く、生活に密着した記録が紙中心で行われている様子が見て取れます。

男性は“限られた範囲で紙を中心に”記録

一方、男性はそもそもの記録実施率が女性より低い傾向にありますが、記録している場合は紙媒体が中心です。「お薬手帳(12.6%)」「身体の記録(6.3%)」「受診記録(4.1%)」など、“医療的に必要”とされる項目に限定されている様子がうかがえます。

このように”アプリ”か”紙”かという媒体の選択には、性別の違いだけでなく、何を記録するか、どのように使いたいかといった目的や意識も深く関わっていると考えられます。

記録は“サポートの仕組みづくりの入口”に、性差で見るアプローチ方法とは

記録は単なるメモではなく、患者の自己理解と支援導線を結ぶ重要なタッチポイントです。例えば服薬や副作用の記録があれば、医師や薬剤師との面談がより精緻に行えます。さらに日記や体調ログがあれば、メディカルスタッフとの会話の質も変わります。記録は“誰かに見せる前提”でも“自分のため”でも、支援へと自然につながる入口ともなりえます。

女性に向けたアプローチ

女性はすでに記録習慣がある分、紙媒体と電子の連携などUXの工夫によって、日々の記録がより続けやすくなる可能性があります。また、生活ログが蓄積されていくことで、PMSや副作用、通院負担、気分の変動、食事・睡眠といった“暮らしの中の気づき”が浮かび上がってきます。これらは単なる記録ではなく、女性一人ひとりの体験に基づく重要なインサイトとなり得ます。そうした声を丁寧にすくい取ることで、医療支援だけでなく、日常をサポートするサービス、さらにはコミュニケーションにもつながっていくかもしれません。

男性に向けたアプローチ

男性は記録そのものに対する意識が高くない場合もあるため、情報を“意識せずとも蓄積・活用できる”仕組みづくりが有用かもしれません。自動記録等、負担なく記録が勧められる方式が適している可能性があります。

今後の展望

今後はマイナ保険証の普及により、医療情報の一元管理や連携が進むことが期待されます。これにより、日常的な記録とも連動しやすくなり、医療現場でも生活者自身にとっても、記録の価値がより高まっていくかもしれません。今回の調査結果は、がん患者の記録行動において、性別による違いだけでなく、記録内容や媒体の選択にも特徴があることを示しました。特に女性の記録行動は、支援やサービス設計に役立つヒントがあるかもしれません。患者の“記録”という日常的な行動から支援のあり方や接点の作り方を見直すことで、今後のがん領域における生活者視点の支援の選択肢が増えていくかもしれません。

【提供元】 株式会社インテージヘルスケア

株式会社インテージヘルスケアは、2025年5月23日(金)に「INTAGE Healthcare Forum 2025」を開催します。「 AIと共に進化するこれからの意思決定 ~Evidence Based Decision Making~ 」をテーマに、データを軸としたマーケティング課題の解決や、医療・ヘルスケア分野における生成AIを活用した最新のデータサイエンス技術とその応用、他にも、医療・ヘルスケア領域のマーケティングにおける最新事例などについてもご紹介いたします。詳細・お申し込みはこちらから!

【編集部おすすめ記事】

■クリニックでの化粧品・ボディケア・スキンケア製品の取り扱い実態は?

■がん患者の情報源に性差、製薬企業・医療機関に求められる情報提供とは?

■フェムケア市場の拡大は50代以上の中高年層がけん引5万人買い物データから考察

■フェムテック・フェムケア、次のポテンシャルは「対処市場」 「予防市場」の両輪

■市販薬・サプリ購入時、「PBかNBか気にしない」「効果は同等」が半数超え

■病気・治療の情報収集で頼りにしている、情報源ランキング