働く女性の健康づくりとヘルスケアサービス、指針を公開 日本産業衛生学会

AMEDは今月5日、「働く女性の健康指針」を公開した。職域における女性の健康保持増進に向けたガイドラインで、職場で働く女性労働者、事業主、労務担当者、産業保健スタッフ、フェムテック事業者、アプリ開発等のサービス事業者等に向けて日本産業衛生学会が作成した。

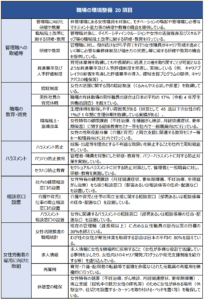

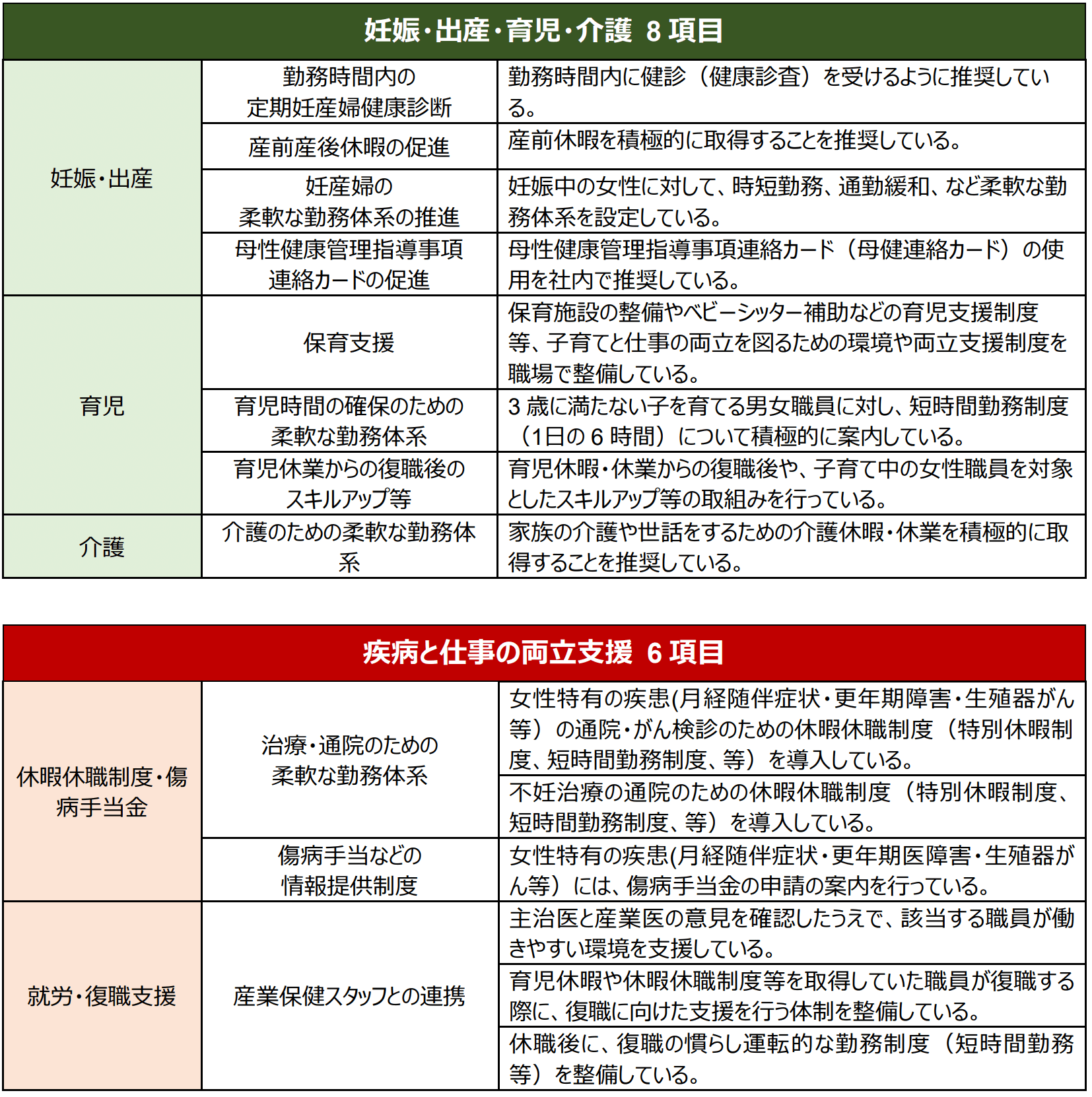

女性の働きやすさがわかるチェックリスト34項目

ガイドラインの前半では、女性の働きやすさを見える化するチェックリストを掲載。チェックリストは、「職場の環境整備」「妊娠・出産・育児・介護」「疾病と仕事の両立支援」の3分野で34項目。該当するものが多ければ、それだけ女性の雇用を組織的に促進していたり、育児・介護・病気と仕事の両立がしやすい職場ということになる。チェックリストを利用するのは、働いている女性、企業労務担当者 、産業保健スタッフなどを想定している。

職場での利用を推奨できるデジタルデバイスか?項目別に判定

後半では、以下6カテゴリーにおけるデジタルデバイスのエビデンスをシステマティックレビューを実施して整理し、職場での利用を推奨できるかどうかを示した。特に、事業者がサービスを開発する時や、労務担当者が福利厚生サービスの導入判断をする際に確認したい。

- 月経随伴症状

- 運動と労働生産性

- 身体活動・座位行動、体重管理

- 睡眠

- 育児

- 喫煙

各項目ごとにヘルスケアクエスチョン(HCQ)を設定し、システマティックレビューを実施。結論として、現時点で職場での利用を推奨できるかどうかを示す、というまとめ方。例えば「月経随伴症状」においては、「就労女性の月経随伴症状の緩和と労働生産性の向上にデジタルデバイスは有効か?」というヘルスケアクエスチョンを設定。そして、働く女性の月経随伴症状の緩和や労働生産性の改善におけるデジタルデバイスの有効性について、どのような科学的知見が存在するのかを各国の文献から検索して調べた。その研究の特徴を概説した上で、職場での利用推奨についてはエビデンス不十分のため判定は保留すると結論づけている。

月経随伴症状を有する女性において、ワークサイトにおける症状緩和 や労働生産性の向上(アブセンティズム・プレゼンティズムの改善)を目的としたデジタルデバイスの使用はエビデンス不十分のため提案を保留する(source)。

判定を保留とした理由は、月経随伴症状を有する女性において、デジタルアプリを用いた研究が、世界的に見ても、質・量ともにまだまだ少ないことを挙げている。一方で、「睡眠」カテゴリーのデジタルデバイスは、十分なエビデンスを確認できたことから、職場での利用を強く推奨している。睡眠改善のためのアプリの介入研究は数が多く質も良好であるため、女性の睡眠管理や不眠を改善する一次予防方法としてアプリの利用は効果的だと判断した。今後は、年齢やライフステージなど個々の状況や、食事や日中の光暴露といった睡眠への影響因子を考慮したアプリの開発と研究が必要だと推奨している。

なお、ここでいうデジタルデバイスは、医療機器ではないソフトウエアサービス(Non-SAMD※)で、健康な女性の一次予防、つまり健康増進を目的に利用するアプリなどが該当する。更年期障害や産後うつなど、病気をすでに発症している場合の治療を目的としたSAMDは該当しない。※Non-SaMD(ノンサムディー)とは、健康増進などの目的で利用されるデジタル技術で、Software as a Medical Device(SaMD)の非医療機器を指し一次予防が目的のデジタルデバイスアプリ。病気を治療するためのアプリではない。

ガイドライン作成の背景

同ガイドラインは、エビデンスに基づいたヘルスケアサービスの社会実装促進に向け、AMEDが令和4年から始めている「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」によるもので、作成は、日本産業衛生学会学の推薦を受けた秋田大学大学院医学系研究科衛生学・公衆衛生学講座の野村恭子氏を代表とする研究班。昨今の健康経営の広がりやフェムテックのトレンドを契機に、女性の健康を推進する動きが各社で活発化しているものの、「就労女性の健康保持増進のための取り組みとは具体的に何を指すのか」という明確な指針がなく、労務担当者や現場では混乱が生じていた。また、運動・栄養・体重管理などの個人データがアプリで管理されることが一般的になったものの、その有効性や信頼性が不明なものも多く、職場でどのアプリを従業員に使わせるべきか判断が難しいという課題もあったことから、指針の作成に至った。エビデンスに基づいた指針の作成にあたっては、非薬物的介入としてデジタルデバイスの科学的根拠を国内外の研究を整理してまとめた。今後は、エビデンスが不十分な領域を中心に更新を重ねる予定。以下は指針の概要をまとめた紹介動画。

【編集部おすすめ記事】

■女性従業員数・比率よりも勤続年数と関連 健康課題に積極的な企業の特徴

■女性健康課題 職場でどんな配慮がされていると働きやすい?雇用形態・年齢別

■改正法成立で「働く女性の健康配慮」が初めて明記 企業の行動計画の策定へ

■働く女性の健康のためのデジタルヘルス機器普及進まず女性1万人調査

■売れるフェムテックの「開発」と「販売戦略」 17の障壁と対策