認知症のヘルスケアサービス、指針を公開 日本認知症学会など

AMEDは3月、「ヘルスケアサービス利用者・事業者も使用可能な認知症に対する非薬物療法指針」を公開した。認知症の予防や認知機能の改善・維持に関するヘルスケアアプローチの指針についてまとめたもので、認知症に関わる医療者や専門家、企業、行政、認知症の当事者や家族に向けて、日本認知症学会など6学会が連携して作成した。

8種類の非薬物療法、ヘルスケアクエスチョン

ガイドラインでは、以下8種類の非薬物療法に対し、それぞれ5つのヘルスケアクエスチョンを立てた。

■8種類の非薬物療法

・運動療法

・栄養療法

・認知訓練

・現実見当識訓練

・包括介入

・音楽療法

・回想療法

・精神療法

■ヘルスケアクエスチョン

・認知機能の向上・維持・低下抑制に有用か?

・日常生活機能(ADL)の向上・維持・低下抑制に有用か?

・運動機能の向上・維持・低下抑制に有用か?

・行動・心理症状(BPSD)の予防・軽減に有用か?

・認知症発症のリスクを低減させるか?

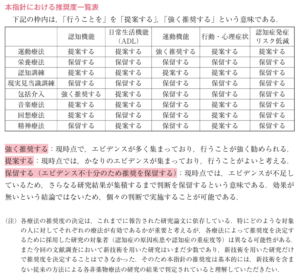

例えば「運動療法(有酸素運動、筋トレ、ストレッチや体操など)」が「認知機能の向上・維持・低下抑制に有用か?」というヘルスケアクエスチョンにおいては、システマティックレビューの実地により一定のエビデンスを確認できたことから、「行うことを提案する」と判定した。ただし、デジタルテクノロジーを活用した運動療法においては有意な効果は見られなかったとしている。以下は、8療法の各ヘルスケアクエスチョンに対する判定結果一覧。

ガイドライン作成の背景

ガイドラインは、エビデンスに基づいたヘルスケアサービスの社会実装促進に向けてAMEDが進めている「医学会発の指針」で、今年に入り「働く女性の健康」「メンタルヘルス」「サルコペニア・フレイル」など、テーマごとに順次公開している。今回の認知症に対する非薬物療法指針は、認知症関連の6学会(日本認知症学会、日本老年精神医学会、日本老年医学会、日本神経治療学会、日本神経学会、日本精神神経学会)が担当。世界中で行われた最新の医学研究の成果を分析・検証し、 ヘルスケアアプローチの推奨度合いを示した。

認知症領域においては薬物療法も進化しているが、未だ、認知症発症そのものの対策として十分効果のあるものは確立されていない。認知症になるリスクを低減させたり、認知機能を維持・改善させるには、非薬物療法も今後ますます重要になることから、事業者が製品・サービスを開発する際に役立てられる内容とした。なお現段階では、デジタルテクノロジーを活用したエビデンスは不足しているとし、研究の実施や開発の推進が特に求められる重点課題として、以下を挙げた。

■新技術を使った包括介入

・MCIの人や認知症の人の認知機能の向上、維持、低下抑制に有用か?

・認知症の人の行動・心理症状(BPSD)の予防、軽減に有用か?

■新技術を使った認知訓練

・MCIの人を正常の認知レベルの人に戻すことができるか、認知症への進展を予防で きるか?

・健常高齢者のMCIへの進展を予防できるか?

■新技術を使った運動療法

・MCIの人の認知機能の向上、維持、低下抑制に有用か?

・認知症の人の日常生活機能(ADL)の向上、維持、低下抑制に有用か?

ガイドラインは今後、5年ごとに改訂したいとしている。以下は指針の概要をまとめた紹介動画。

女性ヘルスケアビジネスの戦略ハンドブック2025

女性ヘルスケアビジネスのマーケティング設計にあたり必須の基礎知識を多角的な視点から解説する、大人気の業界入門書。初めて女性ヘルスケアビジネスに従事する業界初心者、改めて理解を深めたい中級者、自社製品・サービス・戦略のどこに課題があるのか分からず対策に悩んでる担当者におすすめ!貴社事業の発展に、ぜひ本レポートをご活用ください。詳細・レポートのお申し込みはこちら。

【編集部おすすめ記事】

■メンタルヘルス領域のデジタルヘルス、ガイドライン公開 AMED

■サルコペニア・フレイル領域のデジタルヘルス、ガイドライン公開 AMED

■「働く女性の健康指針」を公開、職場でのデジタルヘルスサービス AMED

■働く女性の健康のためのデジタルヘルス機器普及進まず女性1万人調査AMED

■女性特有の疾病と性差考慮した男女共通健康課題の研究に最大800万円AMED

■女性ヘルスケア白書 市場動向予測2024年健康トレンド・業界動向・女性ニーズ