急加速するビューティテック 美容業界を牽引するハイテク商品&サービス事例

女性ヘルスケア市場で今投資家やベンチャーを始め各社が熱視線を寄せるのが、「ビューティテック」と「フェムテック」。ビューティテック元年は2018年、時を同じくしてフェムテックへの注目もその頃から高まり始めた。

いずれも消費者のベネフィットはなんといっても、買い物時やサービス利用時のリッチ体験。精密なパーソナライズやカスタマイズ、利便性、購入検討や購入時にかかる時間短縮などメリットは盛りだくさんだ。「ビューティテック」も「フェムテック」も業界用語的で、女性消費者との共通言語にまでは至っていないものの、製品・サービスはすでに日常生活に入り込んでいる。今回はビューティテックに着目し、全体像をまとめた。

ビューティテックの基礎知識

ビューティテックとは

ビューティテックとはビューティ(Beauty)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、ARやAIなどの最先端テクノロジーを活用した美容製品・サービスを指す。美容系のIoTデバイスも含む。美容業界で身近にある例でいうと、若年女性を中心に人気のバーチャルメイクアプリもビューティテックだ。

国内外の美容業界で、美容とテクノロジーの融合が近年加速している背景を受け、アットコスメを運営するアイスタイルは2018年を「ビューティテック元年」と発表した。以降、国内でも続々と各社がビューティテック市場に参入している。

合わせて読みたい記事

ビューティテックが対象とするクラスター

ビューティテック製品・サービスがターゲットにしているのは、デジタルデバイスとの接触率が高く最先端テクノロジーの受容性が高いミレニアル世代やZ世代、いわゆるデジタルネイティブ世代と呼ばれる若い世代だ(現10〜30代)。

女性は年齢とともに抱えるタスクが増えていくため(健康、家事、育児、仕事、親の介護など)、全関心ゴトに占める「美容」の割合は徐々に下がっていく。さらに、テック系デバイスのキャッチアップが若い人のように得意ではないので、ビューティテック元年前後で中高年層をターゲットにするのは難しい。

だが数年もすれば、ビューティテック市場での熾烈な競争の中で、中高年層の悩み・ニーズに特化した商品・サービスも登場してくるだろう。また、それまでの間に中高年女性のテックデバイスに対する抵抗感も徐々に低下していくと考えられる。自分や家族の健康管理のために「ヘルステックデバイス」や「介護テックデバイス」と接触するのは中高年層に多いからだ。

ビューティテックとは違う領域でのテックデバイスと触れることでビューティテックへの関心も高まるかもしれない。また、Z世代を子(あるいは孫)に持つ女性の受容性も高いだろう。

合わせて読みたい記事

ビューティテックが注目される背景

●美容業界のデジタル化

あらゆる分野での活用が急速に進むAIやARによるデジタル化は、美容業界でも急速に進行している。最先端機能を搭載した製品・サービスが国内外で次々に開発され、例えば、シワ・シミ分析やバーチャルメイクといった高度なテクノロジーを、個人レベルでもスマホアプリで手軽に楽しめるようになった。

●顧客ニーズの多様化

インターネットで誰もが世界中の人々や情報と繋がれるようになり、女性たちの美意識が急速に多様化していることも、ビューティテックの受容性を高めている。

メイク、ファッション、肌の色、体型など、自分をかたち作る様々な要素を肯定し、その個性を生かして “自分らしさ” を表現したいという考え方が世界的に広まっていることで、「有名なモデルが使っているメイクを真似る」「CMで見たコスメを買う」と言った“誰かを真似て同じものを使いたい” “有名だから欲しい”という欲求よりも、「自分の素材(肌の色、目の大きさ、鼻の形、顔の輪郭)に適したコスメが欲しい、メイクをしたい」という欲求の方が強くなった。AIやARを搭載したビューティテックは、そう言った女性たちのパーソナライズ欲求を簡単に満たしてくれる。

●美容商品のコモディティ化

国内だけでも把握しきれない数の美容メーカーが存在し、加えて、越境ECの一般化で国外の美容商品も簡単に入手できるようになった。新技術による画期的な機能を武器にした商品が登場するも、モノと情報が過剰に溢れる中で、もはや女性たちは完全に美容ジプシーに陥っている。

「一体、何が自分に合っているの?」「一ブランドの中だけで自分に合った化粧品を探すのではなく、全ブランドの中から自分に本当に合った化粧品を見つけたい」、こういった精密な適合性を求める気持ちは、美容商品のコモディティ化とともに強まっている。ビューティテックの精密なパーソナライズ提案やバーチャルでの商品お試しが人気なのは、こういった女性たちのニーズに対応しているからだ。

ビューティテックの動向が見えてくるトピック

withコロナ時代でビューティテック加速

ビューティテック元年と言われた2018年から今年に入るまでの間にも、様々なベンチャー企業や大手美容系企業が、バーチャルメイクアプリ、ヘアカラーシミュレーション、店頭でのバーチャルメイクや肌診断などのビューティテックを世に送り出してきたが、新型コロナの打開策を目的に、積極的にビューティテックをマーケティングに取り入れる動きがさらに活発化している。

美容業界では今、感染拡大の対策のために店舗でのテスター制限をしたりカウンターでのタッチアップを自粛している。不要・不急な外出を控える女性も増え、これまでのように店舗で実際に商品を手に取って選んでもらえなくなった上に、BA(ビューティアドバイザー、美容部員)による肌チェックや商品の提案ができなくなった。

こういった非接触時代での販売方法として、テクノロジーの活用=ビューティテックの活用が加速しているのだ。顧客とBAがweb画面上で繋がりデジタルカウンセリングするのは、その代表例。バーチャルメイクで色味を試してもらいながらおすすめ商品を提案したり、ライブチャットで相談に応じながら商品購入を促す。

非接触時代におけるビューティテック活用のベネフィットは、企業サイドだけではない。美容感度の高い女性消費者にとってもありがたいサービスだ。

緊急事態宣言発令後、ウーマンズ編集部が、百貨店やGMSのコスメカウンターで定期的に化粧品を購入しているという女性を取材した際、「いつも美容部員にお肌の調子を見てもらって、いろいろ相談してから購入しているのに、今はそれができず不便」とうなだれていた。

通販での購入もできるが、ただ購入するのではなく、やはりプロ目線のアドバイスも同時に欲しいとのこと。BAとの接触を面倒に感じ、カウンターに近寄ったり助言をもらうのを避ける女性もいるが、彼女のように、商品と相談・アドバイスをセットで求める女性も一定数いる。後者の女性にとって、ビューティテックを適宜活用しながらオンラインでのカウンセリングを受けられるのはとてもありがたい。

ビューティテック関連のイベント

ビューティテック関連のイベントや展示会はまだ少ないが業界での注目度は高く、イベントは活況。

●ビューティテックアワード(主催:アイスタイル)

Beauty Techを最もリードした企業を表彰する「Japan BeautyTech Awards 2019」が、2019年12月に開催された(初開催)。若年女性を中心に大人気のARメイクアプリ「You Camメイク」や、花王のファインファイバー膜(皮膚に貼る極薄膜)などが受賞を果たした。

●5G時代におけるビューティテックについて考える(NTTドコモ)

5G時代の到来が各業界のクロステックを加速度的に成長させていく今後、美容業界においてはどのような可能性を期待できるのか?5G時代とビューティテックを掛け合わせて考えるオンラインイベント「5G×ビューティー 〜テクノロジーで進化する美の最前線〜」が、今年5月に開催された。

●展示会に「ビューティテックゾーン」誕生(ダイエット&ビューティ)

美と健康をテーマにした展示会「ダイエット&ビューティ(主催:インフォーママーケッツジャパン)」は、ビューティテック市場に早々に着目。2018年と2019年は、展示会開催期間中に「ビューティテック シンポジウム」を開催した。今年はいよいよ「ビューティテックゾーン」が誕生する(2020.9.15〜17開催)。

●ビューティテック マップ&リスト

スタートアップ支援のパイロットボートが、ビューティテック領域の全体像やプレイヤーを把握できるマップを作成(有料レポート)。国内外の200社以上のサービスを掲載(200の中にはファッション分野も含む)。

ビューティテックの商品・サービス事例

事例1:バーチャルメイク 〜You camメイク(パーフェクト)〜

女性たちにとって今最も身近でポピュラーなビューティテックが、バーチャルメイクのスマホアプリ。You camメイクは、高精度の顔認識技術により顔の各パーツを認識し、スマホアプリに映し出した自分の顔にバーチャルメイクを施すアプリ。

いろんなカラーのリップ、アイシャドウ、コスチュームメイク(ハロウィンの時などにするようなデコレーションメイク)、ヘアカラーなどを試せる。ショートカットやロングヘアなど様々なヘアスタイルや、サングラスやメガネなどのアクセサリーもアプリ内で好きなだけ試せる。「思い切って髪を切り派手な色に変えてイメチェンしたいけど、失敗して後悔したくない」「このカラーのリップ、私に合うかな?」など、新しい自分の雰囲気を失敗のリスクなく色々試せるのが魅力。

店舗でテスターを使うときは、都度、色を乗せた後にクレンジングする必要があるが、アプリならそれが不要。時短で様々なカラーを次々に楽しめる。リップやヘアカラーなどは、アプリ内に表示される各ブランドの商品を選択して試せるようになっているので、ユーザーは商品購入をゆっくり検討できる。肌質や小顔の補正、目を大きくするなど“盛り” 機能もあるので、SNSなどのプロフ写真や投稿に使える点も、SNSユーザーが多い若年世代に人気の理由。バーチャルメイクを試したことがない読者の方は、現代のビューティテックを体感するために、ぜひ一度アプリをダウンロードして試してほしい。精度の高さに驚くはず。

事例2:パーソナルカラー診断 〜パソカラ(コーセー)〜

コーセーのブランド「ヴィセ」が2019年に開始した、日本初のAIによるパーソナルカラー診断サービス「パソカラ」。スマホに自分の顔を映し数秒待つと、自分のパーソナルカラーが判定され、そのパーソナルカラーに似合うコスメカラーと、ヴィセのおすすめ商品が提示される。

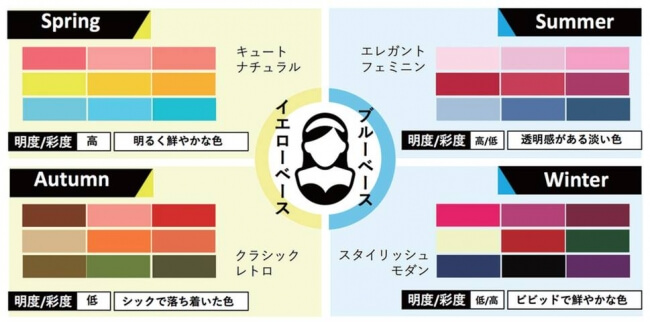

既述の通り、近年は女性たちの美容ニーズが多様化し、「みんなが使っているコスメ」よりも「自分に似合うコスメ」を求めている。このニーズの変化を背景に、2017年以降のトレンドキーワードとなったのが「イエベ」「ブルベ」。前者は黄みの強い肌「イエローベース」の略語、後者は青みがかっている「ブルーベース」のことで、それぞれで似合うリップやアイシャドウなどのコスメの色が違う。つまり、自分がどちらの肌色なのかを知ることで、自分に合ったコスメの色選びができるということだ。

パソカラはこのイエベとブルベに着目した診断サービスで、全4タイプ(※)の中からユーザーのタイプを判定する。イエベの人は、さらに「Springタイプ」か「Autumタイプ」に分類され、ブルベタイプは「Summerタイプ」か「Winterタイプ」に分類される。以下のイラストは、各タイプで似合う色を示している。

ちなみに、本稿を執筆しているウーマンズラボ編集部の筆者もこのサービスを使って診断してみたところ、Summerタイプだった。透明感のある淡い色が筆者には似合うようだ。

事例3:IoT技術でネイルアート 〜個人向け/法人向け〜

「プリネイル」は、好みのネイルアートを10秒ほどで爪にプリントするIoTデバイス。プリンターとスマホ専用アプリを連動させアプリ内でデザインを選んだら、あとは指を1本ずつプリンターの中に入れて待つだけ。植物柄や動物柄などの繊細なデザインも、あっという間に完成。爪先を彩るネイルアートは、女性にとってテンションを上げたりオシャレの完成度を上げるために欠かせないもの。だが、好みのアートを小さな爪の上に描いていく作業は大変なもの。特に利き手ではない手に筆を持ってデザインするのは一苦労。だがこれがあれば、時短で完璧なアートを施せる。

上記で紹介したプリネイルは個人向けだが、ネイルサロンなどの法人向けに販売しているものもある。株式会社BITの「INAIL」は業務用のネイルプリンター。450店舗で導入され、王様のブランチ(TBS)などテレビ番組や女性誌でも紹介されている。

瞬時にデザインが完了するので、店舗側には人的コストの削減や生産性アップ(回転数アップ)がメリットに、客はネイルサロンでの滞在を短時間で済ませられることや担当者によって技術の差が出ないことがメリット。

ネイルサロンでの施術工数は、あれにこれにと結構多いため(※)、客はネイルサロンに行く時は長時間の滞在を覚悟しなくてはいけない。ジェルネイルでかつ複雑なアートであれば、3時間の滞在なんてことも。同社によると、一般的なジェルネイルは150分かかるところ、INAILを使えば全工程が30分で済むとのこと。1/5もの時間がカットされる。店舗にとっても客にとっても画期的なIoTデバイスだ。※ジェルネイルの場合の工程例:爪の形を整えたり甘皮処理などの下準備→ジェルを塗る→デザインする→UBランプでジェルを硬化させる→ラメやストーンを乗せる→爪をコーティングするジェルを塗る→仕上げ作業

事例4:顔のプロポーションを数値化(B-by-C株式会社)

AI・ディープラーニングにより、顔と肌の高精度な測定と分析ができるIoTデバイス「HiMirror Proffesional」。ハイテク美容家電として女性誌に掲載されているのを見たことがある人も多いだろう。毛穴、シミ、シワ、赤み、小じわ、クマ、毛穴を数値化する鏡で、自分に適したケアがわかる。顔の全体的なプロポーションを左右する口周りや頬のたるみの状態や変化もわかる。データは蓄積されていき常に確認ができるので、ケアの効果があるのかないのか、肌の劣化具合などが一目でわかる。ケアのモチベーションは確実に上がる。

事例5:ビューティテックを体験するコンセプトストア 〜Maison KOSÉ〜(コーセー)

雪肌精やルシェリなどコーセーが展開する多様なブランド商品を体験できるコンセプトストア「Maison KOSÉ」が2019年末に東京・銀座にオープン。デジタルと美容体験を融合させたコンセプトストアで、ネイルプリンターやメイクシミュレーターを楽しめる。2020年7月には、3Dスキャンの技術を用いその場でソートマスク作る「パーソナライズドシートマスク」のサービスを開始。個々の顔型に合わせた自分だけのシートマスクが出来上がる。

【出典】コーセー

事例6:アバターが接客、商品を提案 〜NTTデータ(協力:東急ハンズ)〜

この事例はデジタルストアの実証実験段階ではあるが、ビューティテックを活用した新たな接客の形として紹介したい。NTTデータが東急ハンズ(渋谷スクランブルスクエア店)の協力で行った実証実験で、目的は、その場に専門スタッフがいなくても、アバターを介して遠隔接客・商品提案ができるかの検証(2020年6月実施)。店舗内のUV特集コーナーにアバターが映し出されるブースを設営し、美容やコスメに詳しい専門のスタッフが本社からリモートで客に対応するというもので、来店者はアバターを介して専門スタッフに肌状態やおすすめ商品の相談などができる。

利用者へのアンケートの結果、接客の品質に対する満足度は高かったという。また、店舗で取得した客の情報(性別、年齢層、感情を推定するデータ、対話データなど)から、遠隔であってもニーズの把握ができたとのこと。多様な働き方の実現の可能性が示されただけでなく、データの取得から、これまでは属人的であったニーズの把握や接客品質の統一・向上を図れるとし、ポジティブな検証結果を得られた。またデータは、商品開発、プロモーションへの還元も期待できるとのこと。

【出典】サイバーリンク

ビューティテックの可能性、課題

ビューティテックの概要を俯瞰するために、ビューティテックの基礎知識と合わせ、特に話題性のある国内事例をピックアップした。現時点での国内動向の特徴としては、プレーヤーは、出資を受け潤沢な資金に恵まれたテック系ベンチャーか一部の大手美容系企業のどちらかで、限定的に盛り上がっているような状況だが、クロステック市場が世界的に加熱していくのは必至。女性たちの”ビューティテック支持派”も、若年世代を中心に今後急増していくだろう。実際にビューティテックを自身で体験してみるとわかるが、その利便性の高さを一度知ってしまうと、これまでの”無テック製品・サービス”では満足できず、不便や不満に繋がる可能性は大。

この1年で、ビューティテック(そしてフェムテックも)の自社への導入検討にあたり、ウーマンズに相談にくる企業の数も増えている。この状況が今後も加速すると考えると、資金面や人材確保で不利な中小企業、あるいは、大手であってもビューティテックへ乗り遅れる(あるいは乗り出そうとしない)企業の未来は厳しくなりそうだ。特に、中高年女性をターゲットにしている企業はこの流れを遠巻きに見ている感があるが、既述の通り、この世代にもビューティテックが広がっていく未来は必ずくる。まずは、部分的にビューティテックを導入してみたはどうだろう?今後もウーマンズラボでは、海外事例も含めこの市場の事例を探って行きたい。

【編集部おすすめ記事】

■ロレアル×楽天、美容領域でパートナーシップ締結 AIやデータ活用で顧客体験を向上

■資生堂、聴覚障がい者の美容ニーズに対応 オンライン美容相談サービス開始

■コーセー医療・健康領域を推進 iPS細胞を用いた美容商品に続き新ブランド立ち上げ

■女性に人気の健康グッズの共通項 「健康消費を起こす新基準」

■2025下半期美容トレンド キーワードは「PBコスメ」「秋肌」「自分基準のカワイイ」