介護予防体操の目的・効果・事例

長寿社会を迎え、いかに元気な状態で長生きするかが重視される中、健康体操の一つとして「介護予防体操」の取り組みが全国各地で増えている。各教室では介護予防体操のプログラムが組まれ、多くの高齢者が参加する。実際、介護予防体操により認知機能のうち注意力が改善したり、歩行速度改善が見られるなど、取り組み効果が出てきている。

目次

介護予防体操とは?目的・効果・実施場所

介護予防体操の目的

介護予防体操とは高齢者の介護予防を目的に行う体操のことで、要介護状態にならないよう、加齢とともに衰えていく身体機能の維持・向上を図る。介護予防体操は主に以下を目的としている。

- 要介護状態になることをできる限り防ぐ(遅らせる)

- 要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐ

- 要介護状態の軽減を目指す

- 生活機能(活動レベル)の向上により高齢期のQOLの向上を目指す

介護予防体操の重要性が高まっている背景

介護予防体操が近年多くの場所で行われるようになっている背景には、介護予防の重要性の高まりがある。

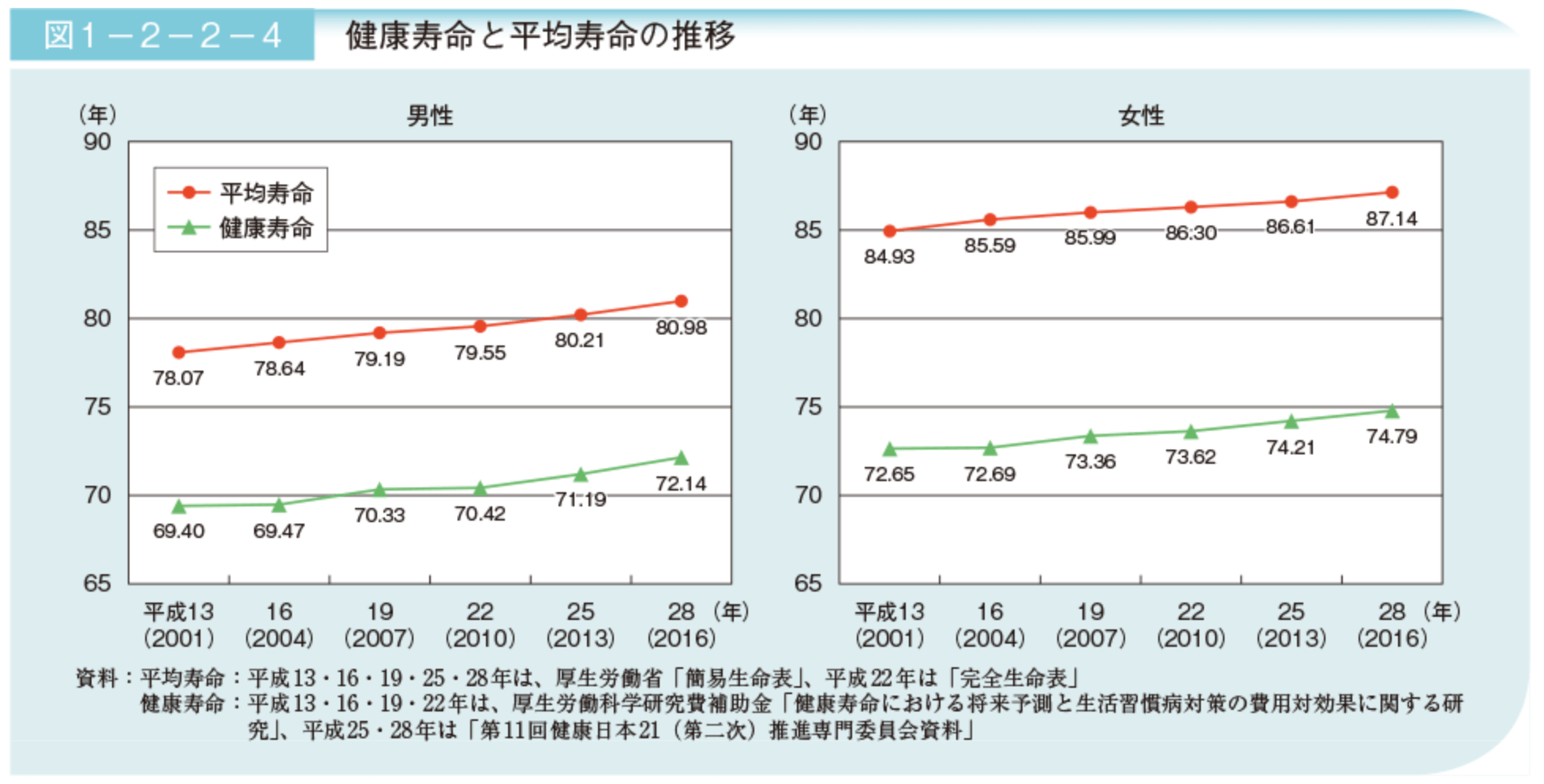

背景1.平均寿命と健康寿命の差

日本は平均寿命と健康寿命(※)の差が大きい。平均寿命と健康寿命の差は男性で8.84年、女性で12.35年。介護に頼って生活しなければならない期間が男女ともに10年前後あることになる。長生きしても自立した生活を送れなければ、医療費や介護費の負担増に加え著しいQOL低下を招く。平均寿命と健康寿命の差を縮める必要がある。(※)健康寿命=日常生活に制限を受けず自立して生きられる期間のこと

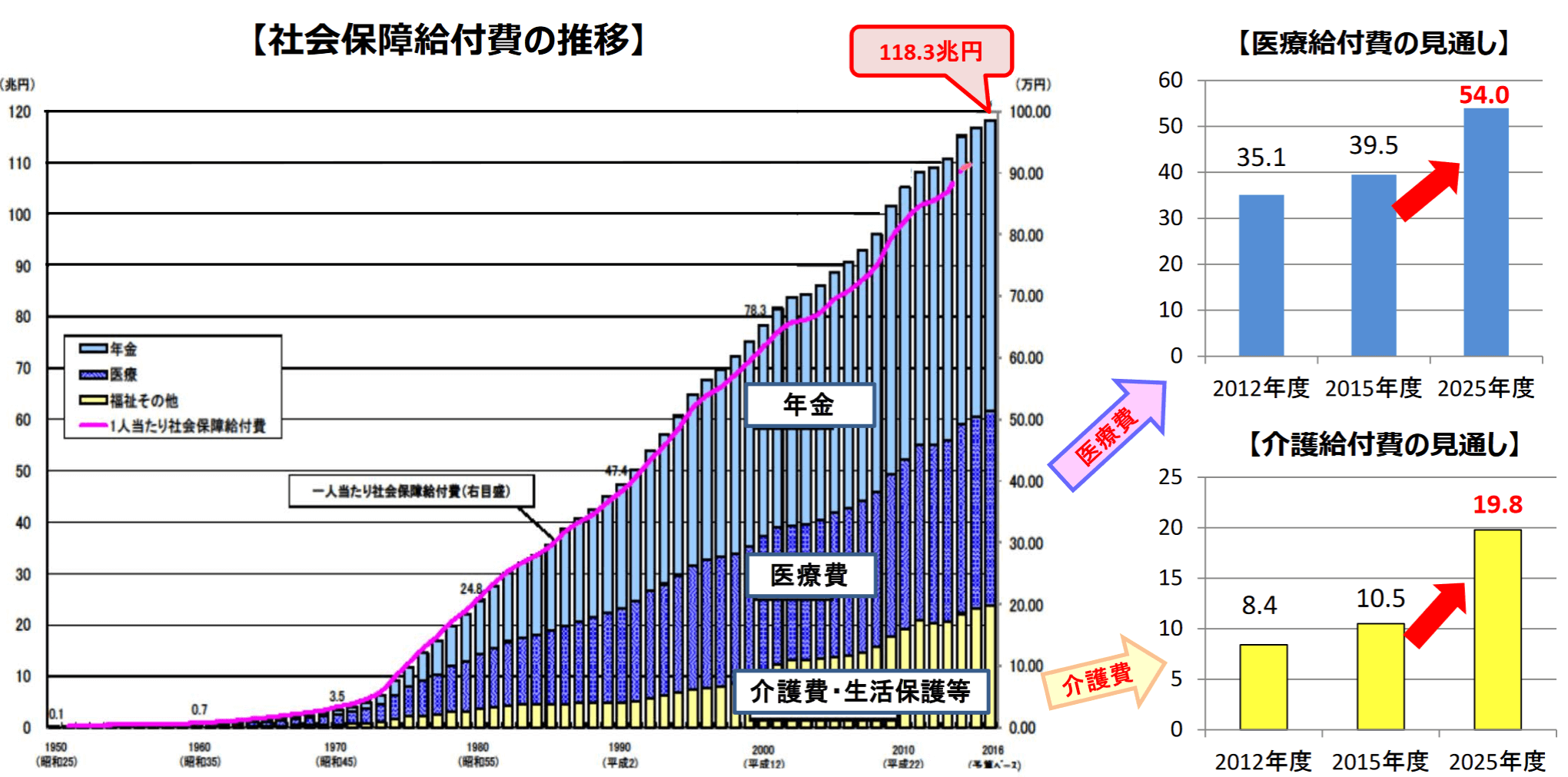

背景2.増大する社会保障給付費

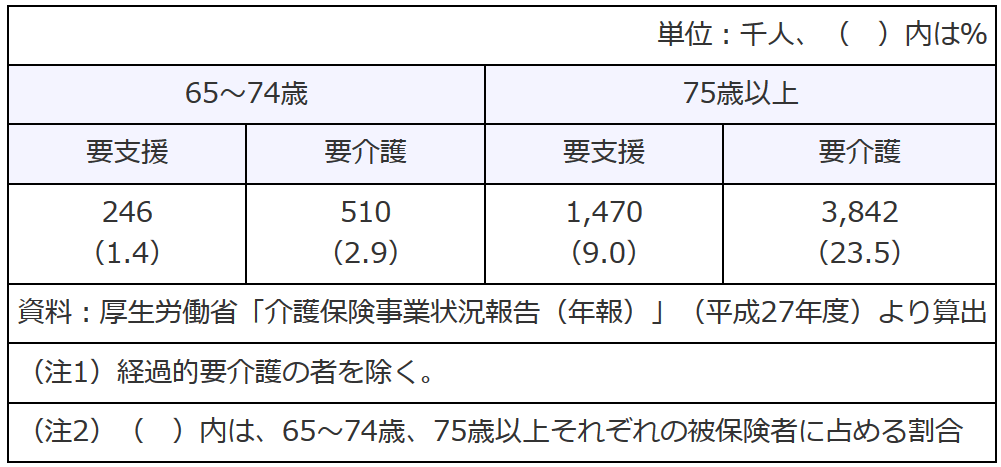

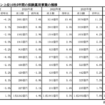

65歳以上の要支援者・要介護者は年々増え続けており、特に75歳以上の要支援・要介護認定者の割合が高い。

今後も高齢化が進むと予測される中、介護給付費は2025年には20兆円に達すると試算されており、要支援者・要介護者の増加を食い止め社会保障給付費を抑える施策は急務である。

主に上記2つの背景から、介護予防体操の重要性が近年急速に高まっている。

体操以外にもある介護予防の方法

介護予防の方法は、介護予防体操(運動器の機能向上)を含め以下がある。自立した生活を送るためには、心身両面からのアプローチが必要で、適切な運動や栄養で身体機能を維持するのはもちろんのこと、一人暮らしの高齢者が増える中、心の健康維持も介護予防では重要項目になる。

- 運動器の機能向上

- 栄養改善

- 口腔機能向上

- 閉じこもり予防

- 認知機能低下予防

- うつ予防

※各予防法のマニュアルは、厚生労働省が「介護予防マニュアル(改訂版:平成24年3月)」で公開

介護予防体操の効果

介護予防体操が全国各地で広がる中、介護予防体操により認知機能のうち注意力が改善したり、歩行速度改善が見られるなど、取り組み効果が出てきている。

大阪河﨑リハビリテーション大学

3ヵ月間の認知症予防教室で、ご当地ソングに振り付けをした運動を実施。1回1時間の教室を週1回(全10回)実施したところ、認知機能のうち注意力が改善し、筋量・筋力が向上して歩行速度の改善もみられた。

福島県喜多方市

市が虚弱高齢者に対して行っている体操教室「太極拳ゆったり体操」で、準備運動、座位バージョン、立位バージョン、整理運動(60分コース)を実施したところ、新規要介護認定者が減少し、生活体力、長座位からの立ち上がり時間、10m最大歩行時間などにも改善が見られた。

介護予防体操の実施場所

介護予防体操は、自治体や民間企業が主体となって全国各地の会場で実施されている。具体的には各地域の以下のような場所で開催されている。

- 介護サービス事業所

- 市町村保健センター

- 健康増進センター

- 老人福祉センター

- 介護保険施設

- 公民館

- スポーツジム

- フィットネスジム

など

会場ではボランティアスタッフらが指導にあたるが、本やDVD、動画を見て各自が自宅で実施することも可能。会場と自宅と両方で行うことで、運動効果向上も期待できる。

全国規模のイベントも開催

介護予防体操は全国規模のイベントでも行われている。(公社)日本理学療法士協会による「理学療法の日(7月17日)」は「介護予防・健康増進」がテーマ。7月17日含む前後は「理学療法週間」としてイベントやセミナーが全国で行われ、参加者は、介護予防や健康増進につながる体操を教わったり、体力測定や理学療法体験ができる。2019年は7月14日(日)~7月20日(土)開催。同協会は「介護予防ガイドブック」も発行しており、同ガイドブックでは介護予防の意義や運動方法などを紹介している。

介護予防体操に関する資格

介護予防体操の資格の有無について

介護予防体操を指導するために資格の取得は必須ではないが、正しい運動を指導するために資格を取得することもできる。

介護予防体操の資格例

人気 & 簡単、高齢者向け介護予防体操の事例

実際の介護予防体操はどのようなものなのか?椅子を使った体操、タオルを使った体操、音楽を活用した体操など、多岐に渡る体操がある。以下に複数事例を紹介。

例1.椅子で介護予防体操

- いきいき100歳体操

いきいき100歳体操は、高知市が平成14年に開発した筋力アップ体操で現在は全国に広がっている。重りを使った運動が特徴で、座位で準備体操、筋力運動、整理体操の3つを行う。これにより、日常生活動作に必要な筋肉を無理なく鍛えられる(参考:高知市「いきき100歳体操」) - きくちゃん体操

熊本リハビリテーション病院内の菊池地域リハビリテーション広域支援センターが実施している要介護予防のための運動。準備運動としてストレッチ体操を行った後に、道具を使わずにできる運動もしくはゴムバンドやボールを使った運動のいずれかから選択して運動を行う。これにより全身の筋力トレーニングができる(参考:菊池地域リハビリテーション広域支援センター)

例2.タオルで介護予防体操

- だいせんいきいき体操!

秋田県大仙市高齢者包括支援センターが地元のFM局で提供している同名のラジオ体操番組で実施している運動。毎週月曜日から金曜日まで1日2回オンエアされる。タオルを使い音楽に合わせて介護予防体操を行えるよう、イラスト入りのパンフレットを公開(参考:秋田県大仙市「だいせんいきいき体操をはじめましょう!」)

例3.音楽で介護予防体操

音楽にあわせて介護予防体操に取り組む事例は全国各地でも多いが、特に注目したいのは「音健アワード」。「うたと音楽」を用いた健康づくり活動に光を当て、秀逸な事例を表彰することで健康寿命延伸に役立つモデルを全国に発信する音楽と健康のアワード(主催:日本音楽健康協会)。2018年の最優秀賞は地域のボランティアスタッフとご当地ソングで認知症予防を行った、大阪河﨑リハビリテーション大学の取り組みだった。

例4.他、目的別(PDFあり)

目的別の介護予防体操もある。

- 脳トレ

認知症予防に役立つ運動や指折り体操、足踏み体操などの内容。石川県小松市は脳トレ体操をHPで公開 - 口腔機能向上「かみかみ百歳体操」

口の開閉、頬、首、舌のトレーニング、口輪筋のトレーニング、発声運動などの内容。高知市は「かみかみ百歳体操」をHPで公開 - 認知機能の維持・向上「しゃきしゃき百歳体操」

一定のリズムで足踏みをしながら思いつく野菜の名前を出来るだけ多く言う、出来るだけ早く足踏みをしながら都道府県名を出来るだけ多く言うなどの内容。高知市は「しゃきしゃき百歳体操」をHPで公開 - ロコモ予防

「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」を予防するための運動プログラム。ロコモティブシンドロームとは、運動器が衰えることで歩行や日常生活が困難になること。グーパー運動、ひじ回し、つま先上げ下げ、腕引き・腕押し運動などの内容。静岡県袋井市は「ロコモ予防体操」をHPで公開

“楽しい介護予防体操”が必要

国は団塊世代が75歳以上となる2025年を目途に、地域包括ケアシステムの構築実現に向けて各種取り組みを進めている。その施策の一つが「介護予防」であり、介護予防の施策の一つが「介護予防体操」だ。国、地域、団体、企業を通して今後も多様な介護予防体操が開発され普及する見込みだが、一番のネックは「介護予防体操に継続的に取り組んでもらうための環境づくりや、行動変容促進の仕掛けづくり」。「参加したくなる、取り組みたくなる“楽しい”介護予防体操」が一つの解かもしれない。

運営元

本メディアを運営するウーマンズは、「産学官の女性ヘルスケアソリューションが、広く流通する社会」をビジョンに掲げ、女性ヘルスケア領域でビジネスを行う事業者の成長・イノベーション・マッチングを支援しています。女性ヘルスケア業界専門のパブリッシャーとして、業界ニュースの配信、市場分析、レポート発行、カンファレンスを開催。最新レポートや新着セミナーのご案内、ヘルスケア業界の重要ニュースなどは、ニュースレターで配信中。ぜひご登録ください!

「女性ヘルスケア」をテーマに、ビジネスカンファレンスの企画開催/BtoB展示会の企画開催/BtoCイベントの企画開催/業界人限定の交流会などを実施。多様な形で、企業動向や生活者動向に関する情報を集め、分析し、整理して、業界の皆さまに最新の知見をご提供しております

【編集部おすすめ記事】

■高齢者特有の課題を解決する新ビジネスを助成、アシストスーツや生成AI活用など10件を採択 東京都

■国民医療費、46.6兆円で過去最高に 女性一人あたり37.4万円

■国際賞「アジア健康長寿イノベーション賞2024」発表、高く評価された各国の取り組み

■女性に人気のヘルスケア商品の共通項 評価分析でわかった「健康消費を起こす新基準」

■女性ヘルスケア白書 市場動向予測2024 〜健康トレンド・業界動向・女性ニーズ〜