医療ベンチャーの動向・企業例一覧・主要イベント

世界的な健康志向の高まりとテクノロジーの急速な進化で、近年、医療系ベンチャーの躍進が目覚ましい。医療現場の課題解決に貢献しようと現役医師が起業するケースも目立ち、実際に、医師が代表を務める医療ベンチャー開発のオンライン診療アプリや医療情報サイトが生活者に浸透し始めている。医療ベンチャーの動向、事例、医療ベンチャーをサポートする政府の取り組みなどを網羅的に解説。

目次

医療ベンチャーの動向

医療ベンチャーとは?

医療ベンチャーとは、医療領域において新技術や高度な知識などをベースに、既存の大企業では実施が難しい創造的・革新的な経営を展開し、長期成長を目指す企業のことを指す。具体的な対象領域としては、医薬品や医療機器、バイオ、再生医療、予防医療などがある。また、医療ベンチャーと同義で扱われることが多いのが「ヘルスケアベンチャー」。ヘルスケアベンチャーは、主に健康の維持や増進のための行為や健康管理、疾病予防、介護者の支援、予防医療などが対象領域で、医療ベンチャーとは対象領域が大部分で異なる。

合わせて読みたい記事

日本は世界でも数少ない新薬創出国として位置付けられ、また研究機関における優れた基礎研究や中小企業が持つものづくり技術など、イノベーションにつながる高いポテンシャルを備えている。

しかし、十分には活かされていないという指摘があり、医療ベンチャーの参入を阻む障壁も存在する。一つは、法制度に関する問題だ。特に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」は、医療分野におけるビジネスでは必ず考慮しなければならないもの。さらに人命にもかかわる分野でもあるため、製品やサービスには厳格な完成度が求められる。欠陥があれば利用者に大きな被害を与え、自社も多大な損失を被る。

こうした状況を受け政府は、医療ベンチャーをサポートするさまざまな取組みを進めている。

医療ベンチャーの動向

日本政府は、健康・医療分野を重点的な成長産業として位置付け、その発展に向けて多くの支援施策を実施することを掲げている。健康・医療戦略推進本部が打ち出した「健康・医療戦略」においては、特にベンチャー企業や中小企業に対する事業拡大の支援を行うことを盛り込んでいる。

健康・医療分野の発展には、市場を明確に意識した研究開発、既存の事業の再編、国内外における事業展開を担う新しいビジネスモデルの確立が重要である。そのため、研究開発と車の両輪として先駆的な投資を行い、ベンチャー企業や中小企業等における健康・医療分野の事業拡大などの支援を行うことが必要である。(引用:健康・医療戦略推進本部「健康・医療戦略(平成29年2月17日一部変更)」)

具体的な事業拡大支援は以下。

- 産学官連携を促進させる

- 優れたシーズを実用化につなげるため、イノベーションを創出する研究開発について「イノベーション実用化助成事業」を活用して支援する

- ものづくり中小企業、医療機関、大学などが連携して行う医薬品・医療機器の開発・事業化を支援する

これまで医療・ヘルスケア分野は、その専門性の高さから市場への参入が難しいと言われてきたが、現在ではテクノロジーの進化に伴い、ITやものづくり企業などの異業種から参入したり、協業する動きが活発にみられ、医療ベンチャーが次々に登場しては話題を集めている。

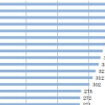

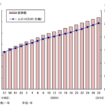

特に勢いがあるのが大学発ベンチャー。経済産業省が実施した「平成29年度産業技術調査事業(大学発ベンチャー・研究シーズ実態等調査)」によると、2017年度の日本の大学における大学発ベンチャーとして確認できた企業数は、2016年度調査の1,846社より247社多い、2,093社だった。業種別にみると、バイオ・ヘルスケア・医療機器関連ベンチャーの数が最も多く(659社)、直近3年間で増加し続けている。

また、医療現場をよく知る医師が医療系ベンチャーを立ち上げる事例も増えている。特に、最新テクノロジーを用いて医療現場の課題解決に取り組む企業が多い。最新テクノロジーとは、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)、ビッグデータ、ロボティクスなど、「第4次産業革命」と呼ばれる産業構造の大変革をもたらす要素でもある技術のこと。これらの技術により、手術支援ロボット、オンライン診療サービス、名医を探せる情報提供サイト、オンライン診療などが次々に登場している。

日本を代表する医療ベンチャー企業

メドレー

現役医師が代表取締役を務める株式会社メドレー(東京・港)は、医療現場の課題解決を図る医療ベンチャー。2009年設立。オンライン診療システム「CLINICS」、医療・介護向け求人サイト「ジョブメドレー」、オンライン医療事典「MEDLEY」、介護施設の検索サイト「介護のほんね」、クラウド型電子カルテ「CLINICSカルテ」などのサービスを提供している。

グッドデザイン賞、日経デジタルヘルス「ベンチャーが選ぶベンチャーランキング」、Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング2020」など各アワードでの受賞も多く、名高い企業。

メディカルノート

ITを活用して医師と患者をつなぐ各種サービスを提供するのは、株式会社メディカルノート(東京・港)。共同創業者の代表は医師で医学博士。同社が提供する医療情報サイト「Medical Note」は、月間で2000万人が利用する。他、オンライン医療相談ができるサービス「Medical Note 医療相談」なども提供している。

バイオス

バイオス株式会社(東京・台東)は、2015年設立の腎臓再生医療の研究開発を行う医療ベンチャー。再生医療技術を用いた腎臓再生で「人工透析がない社会」の実現を目指す。2019年には、大日本住友製薬とともに、iPS細胞を用いた腎臓再生医療の2020年代での実現を目標に掲げ、共同研究・開発を開始したことを発表した。

NAM

2017年設立の株式会社NAM(東京・中央)は医療向けソフトウェアとハードウェアの開発を行う。ゲノム検査とその結果に基づく疾患予測による予防医療を推進し、医療AIを用いたフォローで個別最適化した医療を支援する。また、9,000項目の病気を予測する一般向けのゲノム解析サービスも提供。その他、医療用チャットボットや会話スピーカー搭載型チャットボット、ロボットによる業務自動化(RPA)なども手掛けている。

Splink

株式会社Splink(東京・千代田)は、機械学習を用いた健康脳事業の研究開発に取り組んでいる。2017年設立。東北大学と協業し、東北大学が有する大量の脳データをAIに読み込ませ、機械学習を用いた脳画像解析のプラットフォームを構築。認知症の早期発見につなげている。

MICIN

株式会社MICIN(東京・千代田)は、オンライン診療アプリ「クロン」で知られる企業。2015年設立。医療データをAIなどで解析・活用するデータソリューション事業を展開し、東京女子医大とは脳梗塞につながる因子を特定する研究、国立がん研究センター東病院とは大腸がんの内視鏡手術の動画のAI解析、名古屋大学とは産後うつの早期発見と支援策を開発するための研究などに取り組んでいる。

合わせて読みたい記事

医療ベンチャーのカオスマップ

医療ベンチャーの業界全体を俯瞰するなら、テーマ別に企業をマッピングした「カオスマップ」が役立つ。医療領域で今、どのようなテーマが生まれ、どのようなベンチャー企業があるのか確認できる。医療・ヘルスケアの複数のカオスマップをまとめている記事があるのでご紹介。

合わせて読みたい記事

医療ベンチャーを支援する団体・ポータルサイト

医療系ベンチャー向けポータルサイトMEDISO(厚生労働省)

MEDISO(メディソ)は、「医療系ベンチャー・トータルサポート事業」の総合ポータルサイト。医薬品や医療機器、再生医療等製品の実用化を目指している個人を含めたベンチャー、および研究機関を支援している。

医療系ベンチャー・トータルサポート事業とは、薬機法の対象となる医薬品・医療機器・再生医療製品、新たな創薬技術や医療用マテリアル実用化に向けた課題を抱えた医療系ベンチャー企業や研究機関と、その解決のためのアドバイスを行う専門家(サポーター)をマッチングする事業。

研究開発の段階から臨床現場での実用・保険適用、グローバル市場への進出・普及まで、各段階に応じて相談や支援を行っている。サポーターは、法規制対応やマーケティング、事業計画、資金調達、経営戦略、知財戦略、国際展開といった各分野の専門家が務めている。

医療・ヘルスケア業界の発展を目指して(日本医療ベンチャー協会)

日本医療ベンチャー協会は、医療・ヘルスケア事業の発展を目指し、勉強会やセミナー、意見交換会など、様々な活動を行っている。会員は、医療・ヘルスケア系ベンチャー企業と個人。

医療ベンチャーが集まるイベント

ベンチャーの振興においては、関係各所とのエコシステムのを形成することは最も重要な課題だ。特に医療系ベンチャーにとっては、大手製薬・医療機器企業などの事業・開発のパートナーを獲得することは事業の成否にかかわる問題でもある。しかし現状では、医療ベンチャーに関わる人的ネットワークが分散しているという課題がある。そうした課題を解決するため、政府や関連団体が主催するイベントが開催されている。

ヘルスケアベンチャーサミット

ヘルスケアベンチャーサミットは、医薬品、医療機器、再生医療等製品の研究開発を行うベンチャーの振興を図ることを目的としたイベント(主催:厚生労働省)。医療ベンチャーがブースの出展やプレゼンテーションを行い、大手企業や金融機関、研究機関などとのマッチングの機会にになっている。

Health 2.0

2007年に米国カリフォルニアで始まった「Health 2.0」 (ヘルス・ツー・ポイント・オー)は、医療・ヘルスケア領域の最新テクノロジーとそれを活用した先進事例を紹介するカンファレンス。国内では「Health 2.0 Asia – Japan」として2015年から毎年開催され、医療・ヘルスケア、IT関係者を中心に、大企業からスタートアップ、医療従事者や行政、投資家などが参加している(共催:日本経済新聞社、メドピア株式会社、国際NPO HIMSS)。

女性ヘルスケアビジネスの戦略ハンドブック2025

女性ヘルスケアビジネスのマーケティング設計にあたり必須の基礎知識を多角的な視点から解説する、大人気の業界入門書。初めて女性ヘルスケアビジネスに従事する業界初心者、改めて理解を深めたい中級者、自社製品・サービス・戦略のどこに課題があるのか分からず対策に悩んでる担当者におすすめ!貴社事業の発展に、ぜひ本レポートをご活用ください。詳細・レポートのお申し込みはこちら。

【編集部おすすめ記事】

■2025年の高齢者市場は101兆円、それでも乗り込まない企業の理由

■Age Techのビッグウェーブがやってくる! 世界が注目する急成長市場

■医療観光、2020年の市場規模5,500億円へ 日本の取り組みと課題

■生活者が求める健康情報は「病院や大企業発信のものではなく…」

■自覚症状があるにも関わらず受診先延ばし 子宮体がん調査課題が明らかに

■【レポート】売れるフェムテックの「開発」と「販売戦略」 17の障壁と対策