性ホルモンが認知症の発症に関連、30万人の男女を12年間追跡で明らかに

本稿は、たちばな台クリニックの秋谷進医師による連載記事です。前回の「婦人科疾患の世界ランキング、204カ国・地域の大規模データから女性特有の傾向を分析」に続き、今回のテーマは「認知症」。認知症リスクに性ホルモンが関連している可能性を示した、最新の研究報告を解説します。

目次

女性の認知症発症は男性の2倍、性ホルモンが関連?

高齢化社会が進むにつれて増えているのが認知症です。認知症は世界的に深刻な課題で、認知症の原因やリスク因子については長年研究され、さまざまな事実が発見されています。そんな発見の一つとして、認知症発症の男女差があります。女性は男性に比べて認知症の発症率が約2倍であることがわかっています。なぜ、この男女差が出てくるのかについて、近年の研究では性ホルモンが関係しているのではないか?ということが明らかになってきています。特に男性ホルモンと呼ばれるテストステロンや性ホルモン結合グロブリン(SHBG)が、加齢に伴う認知機能の変化と関係すると考えられていますが、過去の研究では、その影響について一貫した結論には至っていません。今回は、英国バイオバンクの大規模データを活用し、性ホルモンと将来の認知症発症リスクとの関係を詳細に調べた研究をご紹介します。中国・山東大学のYanqing Zhao氏らがClinical Endocrinology誌に2025年5月に報告した論文です。(性ホルモンと将来の認知症発症リスクとの関係。Yanqing Zhao,Qi Wang,Chunying Fu,et al.Sex Hormones and Risk of Incident Dementia in Men and Postmenopausal Women.Clin Endocrinol (Oxf). 2025 May 11. doi: 10.1111/cen.15271. Online ahead of print.)

■用語説明

- テストステロンについて

テストステロンとは、体内にある男性ホルモン全体を指す言葉で、筋肉・骨の形成を促し、生殖機能にも大きな役割を担っています。さらに、心身の健康維持という役割があります。テストステロンを構成しているのは、「SHBG結合テストステロン」「アルブミン結合テストステロン」「遊離テストステロン」という3種類のホルモンです。 - テストステロンと認知機能の関係について

テストステロンが高齢者の認知機能に影響を与える可能性がありますが、これまでの研究結果には一貫性がないため、テストステロンと認知症の関係はまだ明確になっていません。また、男性はテストステロンのうち「遊離テストステロン」の値が高いほど認知症やアルツハイマー病のリスクが低いことが示唆されています。そして、アルツハイマー型認知症患者の約3分の2は女性ですが、その性差の具体的なメカニズムはまだ解明されていません。これまでの研究では、男性ホルモンであるテストステロンが脳内のミクログリアに作用し、オートファジー(Autophagy:細胞が不要になった物質を分解し、エネルギーとして再利用する、細胞内のリサイクルシステム)を活性化することで、認知症の原因と考えられるアミロイドβの蓄積を抑制することが発見されています。 - 性ホルモン結合グロブリン(SHBG)について

性ホルモン結合グロブリン(SHBG/Sex hormone-binding globulin)は、性ホルモンである「アンドロゲン」と「エストロゲン」に結合する糖タンパク質で、性ホルモンの輸送および性ホルモンの作用調節という役割を担っています。SHBGが血中にあることで、性ホルモンの作用が弱められます。通常、女性のSHBG濃度は男性の約2倍で、思春期では、女子のSHBG濃度は半分に、男子は4分の1に減少します。経口避妊薬は、女性のSHBG濃度を2~4倍に増加させます。

性ホルモンと将来の認知症リスクの関連を研究

研究の方法:約30万人の男女を12年間追跡

閉経後の女性12万6,109人(平均年齢:59.73±5.78歳)と、男性18万6,296人(平均年齢:56.68±8.18歳)を対象としました。血液検査により、免疫測定法で「テストステロン」「SHBG」「遊離テストステロン」の濃度を計算しました。その後、参加者を平均12年間(四分位範囲11~13年)追跡し、入院記録から認知症の発症を確認しました。そして年齢や生活因子などを調整した上で解析を行い、さらに遊離テストステロンおよびSHBGと認知症の発症リスクとの関係を評価しました。

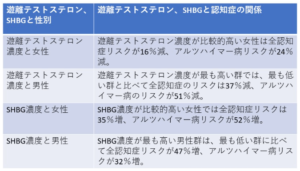

研究結果:性ホルモン濃度が認知症発症に関連

研究結果は以下表の通りとなりました。これらの結果から著者らは、「高SHBGおよび低遊離テストステロン状態が、女性も男性もともに将来の認知症やアルツハイマー病の発症リスクと関連している可能性がある」と述べています。血液中で活性化を持つ遊離テストステロンが高値であるほど認知症のリスクが低く、一方でSHBGによってホルモンが結合されてしまうと、血液中で活性化を持つ遊離テストステロンが低値となり、リスクが上がるという仕組みがこのような結果をもたらしたものと考えられます。これらの結果は、性ホルモン濃度と認知症発症の間に統計的な関連があることを示唆していますが、因果関係を明らかにするためにはさらなる研究が必要であると論文では結論づけられています。

研究で得られた知見

これまでの性ホルモンに関する研究では、女性のエストロゲン(特にエストラジオール)が神経保護作用をもち、アルツハイマー病のリスク低減と関連するとされる一方で、その投与タイミングや年齢によって認知機能への影響が大きく異なるという“タイミング仮説”も提唱されてきました。また、男性では加齢とともにテストステロン濃度が緩やかに低下しますが、その減少が認知症リスクを高める可能性が示唆されており、これは、今回の「テストステロンが認知症予防に関連する」という結果に合致します。認知症研究は、遊離テストステロンおよびSHBGが認知症の直接的な原因であるか、または、生物学的加齢や認知症の初期段階の指標であるかが、まだ解明されていない段階にあります。

祖母の介護で医学部進学を諦めた私の同級生が自死

今回なぜこの論文を選んだのかと言いますと、私には、認知症の祖母の介護のために大学の医学部進学を諦めた同級生がいました。彼は「家族のためだから仕方がない」と言っていました。未だに日本社会では、「介護は家族がするもの」という考えが根強く残っていますが、35年前は、そういった考えがもっと強かったせいもあったのでしょう。彼は10代で、祖母を介護することを決めました。

私が大学に進学してから、彼の祖母が亡くなり彼が大学進学を考えていると人づてに聞きました。「彼が私の後輩になるのか」と楽しみに考えていましたが、彼はその後、まもなく自殺したそうです。私は彼の死を受け入れられず、今現在も、うつや睡眠障害のヤングケアラーを診療する度に、高校生の時の彼の笑顔が浮かんできます。認知症は誰にでも起こりうる病気であり、ご本人も周囲の方も苦しむ可能性があります。認知症は現在、がんを抜いて「最もなりたくない病気・症状」となっていることが、複数の調査で明らかになっています。私の同級生のように、身近な人が認知症になったり、介護者になって疲弊してしまったりする様子を見て、多くの人が認知症を恐れているのでしょう。

今回の論文では、高SHBGあるいは低遊離テストステロンは、認知症の発症を予測するマーカーとして支える可能性が示唆されました。しかし、認知症に関して分かっていることは、現代の医学でもこのレベルなのです。将来的には、これらのホルモンの調整を通じた介入、例えば、遊離テストステロンを増やす、あるいはSHBGを低下させるようなホルモン療法の有効性を検証する臨床試験の実施が行われれば、新たな認知症治療が出現する可能性があります。性ホルモンの新たな役割と、将来の予防的介入の道筋を明らかにする重要な一歩といえます。しかし、それはまだまだ先の話です。認知症を予防するためには、生活習慣の改善、運動、知的活動や社会参加などが重要です。40代、50代から生活習慣を見直し、できることから始めてみましょう。

【執筆】秋谷進

小児科医・児童精神科医・救命救急士。たちばな台クリニック小児科勤務。1973年東京都足立区生まれ、神奈川県横浜市育ち。1992年、桐蔭学園高等学校卒業。1999年、金沢医科大学卒。金沢医科大学研修医、国立小児病院小児神経科、獨協医科大学越谷病院小児科、児玉中央クリニック児童精神科、三愛会総合病院小児科、東京西徳洲会病院小児医療センターを経て現職。過去の記事一覧はこちら。

【編集部おすすめ記事】

■婦人科疾患の世界ランキング、204カ国・地域の大規模データから女性特有の傾向を分析

■妊娠が老化を加速させることが明らかに、DNA解析で生物学的年齢の進み方を確認

■実は悪いことばかりではない「無給労働」男女ともにメンタルヘルスへの良い影響が明らかに

■女性看護師の高い自殺率、実態把握のため米国で大規模調査 約16万人の自殺データ解析

■これまで研究されてこなかった「女性のうつ」と「日本食」の関連を明らかに