処方薬による副作用、女性たちが医師・薬剤師に相談しない理由は「SNSで解決」

処方薬を飲んで副作用が起きても、医師にも薬剤師にも相談をしない女性たちがいる。なぜなのか?日本製薬工業協会による調査からは、相談の判断基準がないことや日々の忙しさなどが、相談や受診の障壁となっていることがわかった。一方で、SNSやウェブサイトで解決している女性も一定数おり、具体的なアクションがわからないまま自己流で済ませている可能性も見えてくる。副作用への意識が希薄であることも一因として背景にありそうだが、そもそも、副作用の認識や判断が難しいことや、副作用発生時の直感的な行動フローが浸透していないことが課題として浮かび上がってくる(製薬協「くすりと製薬産業に関する生活者意識調査」報告書,2025.2)。

合わせて読みたい記事

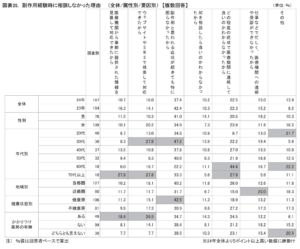

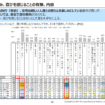

調査は、20歳以上の男女2,000人を対象に昨年9月に実施。処方薬を飲んで副作用と思われる症状を経験した349人の女性のうち、医師・薬剤師に相談をしなかった女性109人に理由を尋ねたところ、次の結果となった。

- 1位:副作用と思われる症状が起きても特に困らなかったから(34.9%)

- 2位:どの程度の症状で医療機関に連絡して良いのかわからなかったから(23.9%)

- 3位:ウェブサイトやSNSで検索して対応できたから(20.2%)

- 4位:仕事などで忙しく、医療機関への連絡や受診ができなかったから(11.9%)

- 5位:医療機関から事前に提供された情報を見直して対応できたから(10.1%)

- 6位:何を相談したら良いのかわからなかったから(7.3%)

- 7位:その他(16.5%)

「副作用と思われる症状が起きても特に困らなかったから」が最も多く3割だったが、具体的な判断基準や行動がわからなかったことを要因に挙げた女性も、同等に3割に上った(「どの程度の症状で医療機関に連絡して良いのかわからなかったから」と「何を相談したら良いのかわからなかったから」)。

自分自身で解決した女性の行動を見てみると、興味深いのは、「ウェブサイトやSNSで検索して対応できたから(20.2%)」が「医療機関から事前に提供された情報を見直して対応できたから(10.1%)」を上回った点で、男性の2倍近くの回答割合だった。ネット上の情報で副作用について調べたり解決を試みるのは、女性特有の情報収集行動と言えそうだ。具体的な情報源までは調査されていないが、製薬企業や医薬品情報サイトなどの専門サイトの他、同じ薬を服用していたり同じ病気を抱える患者の声をSNSから参考にしていると考えられる。

【編集部おすすめ記事】

■がん患者の情報源に性差、製薬企業・医療機関に求められる情報提供とは?

■処方薬の副作用に性差、経験率も関心も女性の方が高い結果に 医療用医薬品の意識調査

■製薬企業のデジタルヘルス事例272件を調査、「治療・服薬支援」領域が最多で3割

■EC市場規模(化粧品、医薬品、美容・健康器具)前年比増9,700億円 EC化率は9%

■富士製薬工業×FRONTEO、女性医療におけるFICの新薬創出を目指す共創プロジェクト