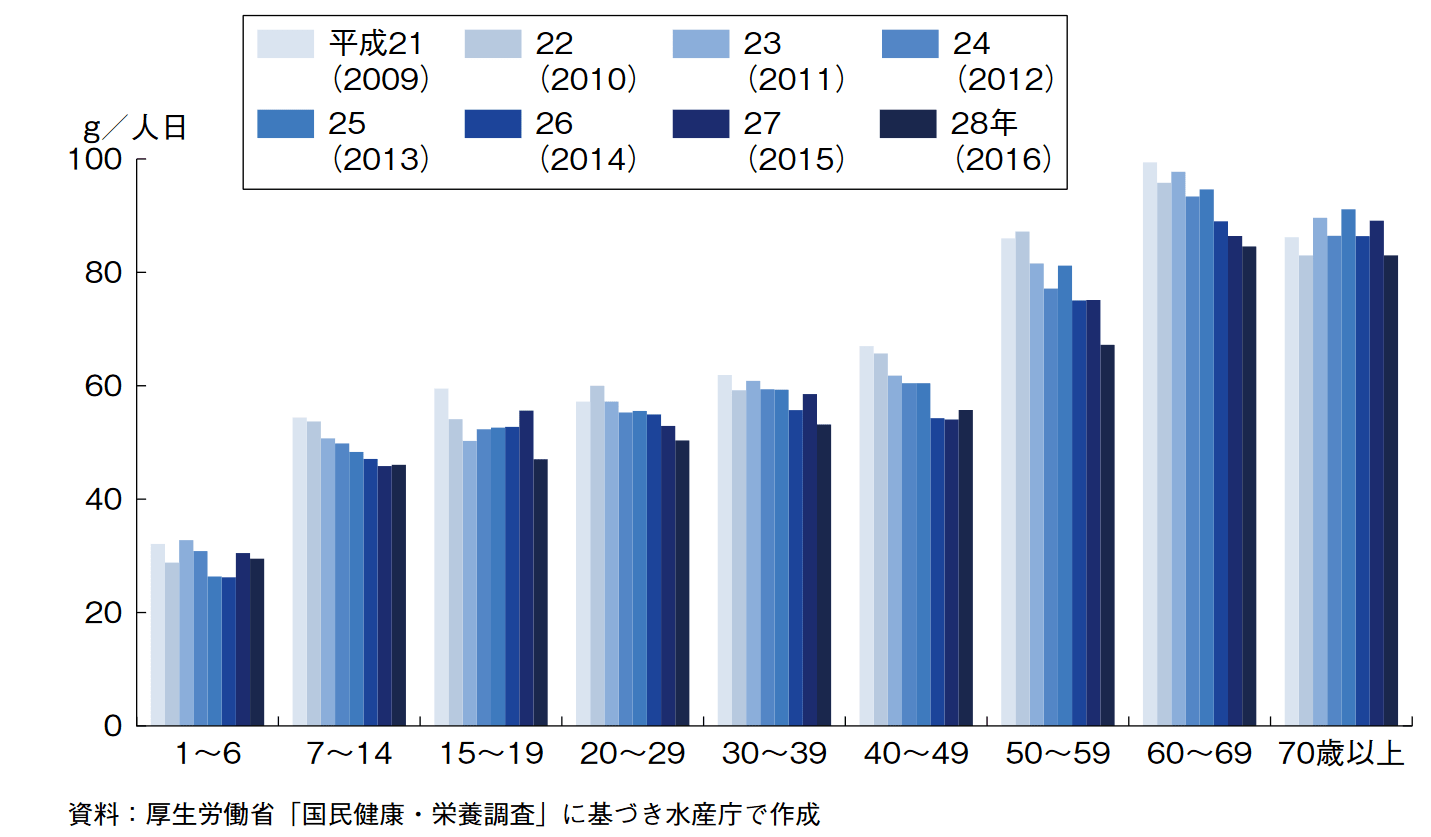

年齢階級別魚の摂取量と、消費される生鮮魚介類の変化

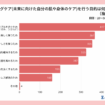

1日あたりの1人の魚介類摂取量はどの年齢層が最も多いのか?平成29年度水産白書「第4節 我が国の水産物の需給・消費をめぐる動き」によると、最も摂取量が多いのは60代と70代。2009年~2016年の7年間で減少幅が最も大きいのは50代。

魚介類の摂取量に関する調査は各社・各機関が行っており、魚介類を食べなくなった理由として「下処理が難しい、面倒」「骨があって子供や高齢の親に食べさせづらい」の声が多く挙がる。また、肉料理のようにレパートリーを増やせない・わからない、といった声も。

時代に対応した変化が見られない

時短が好まれる近年は「カット野菜」「ミールキット」「簡単作り置きレシピ」など時短食品が人気を集めているが、魚介類に関しては時短につながる画期的商品がなかなか登場しない。食品業界では「糖質オフゼロ商品」「単身世帯の増加に対応するための個包装型商品」「働く女性の増加に伴い食づくりに特化した家事代行サービス」「ティスティに代表される料理動画」など、時代の変化を捉えた商品・サービスの登場が相次いでいるのに対し、魚介類の商品は時代に対応した“変化”がなかなか見られない印象がある。

魚介類はヘルシーなイメージが定着している。健康志向の今なら「魚介類の提供(販売)方法、食べ方提案」などの工夫次第で、摂取量の減少に歯止めをかけることはできるのではないだろうか。

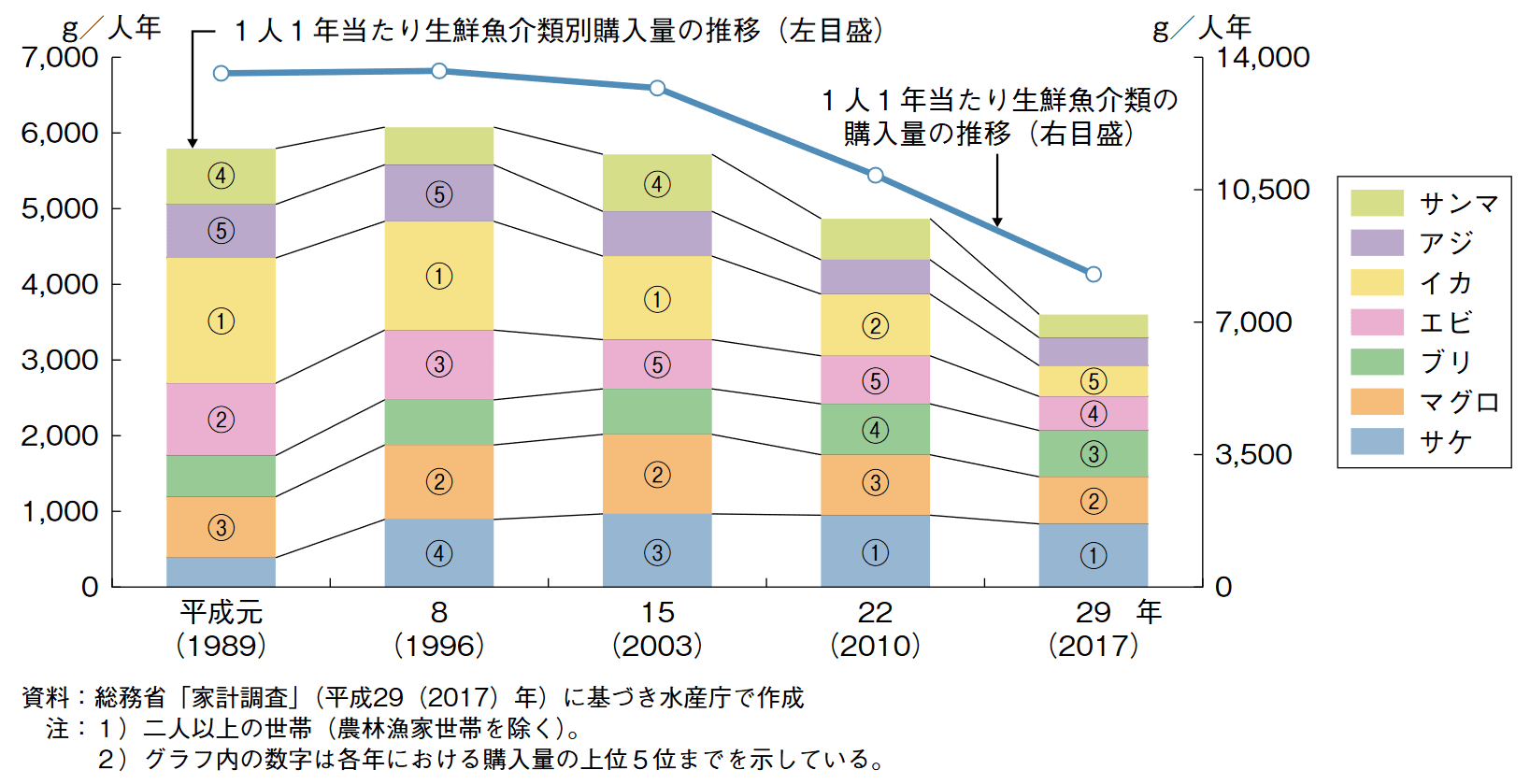

生鮮魚介類の消費量の変化

続いて、生鮮魚介類の消費量を見てみよう。消費される種類も約30年で変化している。1989年はイカやエビが上位を占めていたが、近年はサケ、マグロ、ブリが上位を占めるようになった。同レポートはその理由を「切り身の状態で売られることの多い生鮮魚介類の購入量が上位になっています」としている。魚介類の消費量を増やそうと思ったら、やはり「売り方・届け方・調理の仕方」次第とも言えそうだ。

運営元

本メディアを運営するウーマンズは、「産学官の女性ヘルスケアソリューションが、広く流通する社会」をビジョンに掲げ、女性ヘルスケア領域でビジネスを行う事業者の成長・イノベーション・マッチングを支援しています。女性ヘルスケア業界専門のパブリッシャーとして、業界ニュースの配信、市場分析、レポート発行、カンファレンスを開催。最新レポートや新着セミナーのご案内、ヘルスケア業界の重要ニュースなどは、ニュースレターで配信中。ぜひご登録ください!

ウーマンズでは「女性ヘルスケア」をテーマに、ビジネスカンファレンスの企画開催/BtoB展示会の企画開催/BtoCイベントの企画開催/業界人限定の交流会などを実施。多様な形で、企業動向や生活者動向に関する情報を集め、分析し、整理して、業界の皆さまに最新の知見をご提供しております

【編集部おすすめ記事】

■コーセー、医療・健康領域を推進 iPS細胞を用いた美容商品に続き新ブランド立ち上げ

■機能性関与成分ランキング、人気トップ10 圧倒的首位は?

■健康食品を摂取している女性の割合と、摂取する目的(20〜70歳以上)

■健康食品の摂取控えは起きるのか?紅麹サプリ問題がもたらした消費基準の変化と本音

■注目は3Dフードプリンター、拡大するパーソナルミールソリューション市場は2,885億円へ