QOD(死の質)が問われる時代へ 自分・家族の「死に方」への意識

誰もが心身ともに健康で毎日の生活を生き生きと過ごしたいと願っている。そうした生活の質、人生の質を意味する「QOL(Quality of Life)」の向上を目指した取り組みが盛んだ。一方でその先にある「死」についても、理想的な迎え方の追求が始まっている。最期を迎える時のあり方は「QOD(Quality of Death)」と表現される。これまで避けられることも多かった「自分はどのように人生を終えたいのか?」について、自身や家族、医療・介護関係者と話し合う必要性が高まっている。

目次

「QODとは?人々の意識が高まっている背景」

QODとは?

QODとは「Quality of Death/Dying(クオリティ・オブ・デス)」の略で、日本語で直訳すると「死の質」となる。死のあり方や死を迎えるまでの過程、死の迎え方などを意味する。また、「良い死(Good Death)」と表現されることもあり、自分自身も家族も、安らぎを持って、かつ納得できる死を迎えるための概念とされる。近年よく耳にする言葉となり、QOLと合わせてQODの向上が求められている。

QODの意識が高まってきた理由

1.医療事件の報道を機に策定されたガイドライン

2006年、富山県射水市で起きた人工呼吸器取り外し事件が全国的な波紋を呼び、「尊厳死」のルール化の議論が活発化した。多くの国民が「自分はどんな死を迎えたいのか」と考えるようになったことを契機に、政府や学会において終末期医療に関するガイドラインを策定する動きが起きた。翌年には厚生労働省が「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を策定した。なお、同ガイドラインは2015年に「人生の最終段階の決定プロセスに関するガイドライン」と名称を変更した。同省によると、最期まで本人の生き方(=人生)を尊重し、医療・ケアの提供について検討することが重要であると考え、“終末期医療”から“人生の最終段階における医療”へ名称の変更を行ったという。

2.終活ブーム

2009年ごろから「終活」という言葉が広まるようになったことも背景にある。終活とは「自らの人生の終わりに向けた活動」の略語で、週刊朝日の連載記事「現代終活事情」で知られるようになった。その後、ある男性の終活を描いたドキュメンタリー映画「エンディングノート」が公開(以下動画)。2012年には、ユーキャンの「新語・流行語大賞トップ10」に選出されるほどまでに「終活」の認知が広がった。このブームによって、自分の望む“死に方”をするため、また、できるだけ家族に迷惑をかけないために、特にシニア層の間で終活に取り組む人が増えた。また、中高年層向けの女性誌やライフスタイル誌などでも積極的に取り上げられている。

3.高齢多死社会

超高齢社会となった日本では、今後は高齢者の増加により死亡者数が多くなり、人口減少社会が到来。2025年には年間死亡者の数が150万人を超える「高齢多死社会」を迎えるとも言われている(東京大学高齢社会総合研究機構「東大がつくった高齢社会の教科書」)。多死社会を迎えた日本では、死に直面する場面が増えることで、より多くの人が死について考えさせられるようになる。

合わせて読みたい記事

4.「健康寿命」と「人生100年時代」

医療技術の進歩によって寿命の長期化が進んでいる。以前は長生きすること自体が喜ばしいこととして受け止められていたが、近年は「ただ、長く生きる」ことよりも「健康な状態で長く生きる」ことが重要視されている。いわゆる「健康寿命」で、平均寿命よりも重視する流れが起きている。

加えて、ここ最近急激に広まったのが「人生100年時代」。2016年にベストセラーとなった「LIFE SHIFT(リンダ・グラットン著)」による指摘によって、誰もが人生100年という長生きをする可能性があることを意識する人が増えてきた。その結果、「要介護の状態でも長生きしたいのか」「意識がなくても長生きしたいのか」「家族に迷惑をかけたり、経済的に困窮してまで長く生きたいのか」と、個々が自身に問いかける機会が増えている。

合わせて読みたい記事

5.SNS・動画・メディアを通じ、安楽死・尊厳死の実際を知る

「自分はどのように人生を終えたいのか」。本人の意思による死の迎え方としては「安楽死」「尊厳死」がある。混同されがちではあるが、その目的や過程には違いがある。

安楽死とは「本人の意思に基づき、薬物を投与するなどで人為的に死を迎えさせる」ことを指す。回復の見込みがなく、特に苦痛の激しい末期の患者に対して行われる。「積極的安楽死」とも呼ばれるが、日本では法的には認められていない。

一方、「消極的安楽死」とも呼ばれる尊厳死は、回復の見込みがない患者に対して「本人の『リビングウイル(生前の意思)』に基づいて、寿命が尽きるときに自然な死を迎えさせる」ことを指す。生命維持装置を外すなど、人工的な延命措置を中止することなどがあたる。

リビングウイルとは、完治する見込みがなく終末期にある患者が、提供してほしい医療への希望を事前に記しておくものである。人工的な延命治療によって生命を維持し続けることは「人間としての尊厳を失うことにつながる」と本人が考えた場合、自然な死を選ぶ権利があるという考えに基づく。QODを重視することから、こうした権利が尊重されるようになってきた。実際に、動画やSNSやテレビ番組を通して、国内外の人々の安楽死・尊厳死を一般の人が見る機会は増えている。

- 【事例1】NHKスペシャル「彼女は安楽死を選んだ」

体の機能が失われる神経難病と診断された日本人女性が、安楽死が認められているスイスで最後を迎えた実話。自殺未遂を繰り返す本人から「安楽死が唯一の希望の光」だと聞かされた家族は、生と死を巡る対話を続け、最期の瞬間に立ち会った。 - 【事例2】週刊ポスト「世界安楽死を巡る旅 私、死んでもいいですか」

脳腫瘍に冒され、尊厳死を遂げた米国人女性の夫にインタビューした記事。この女性は亡くなる1カ月前にネット上の動画で尊厳死を宣言したことで大きな話題を集めた。彼女の死から1年半後、カリフォルニア州議会では尊厳死法が制定された。それ以前は、米国では一部の州を除き医師が処方した薬物を使用した尊厳死は法制化されていなかった。 - 【事例3】ドキュメンタリー映画「Before It’s Too Late(手遅れになる前に)」

オランダ人のヘラルト・ファン=ブロンクホルスト監督のドキュメンタリー映画では、アルツハイマー病を患った女性が81歳で安楽死するまでの歩みを追っている。オランダでは、認知症患者が安楽死を求める例は珍しくないという。 - 【事例4】週刊ポスト「記者がスイスで見た68歳女性、安楽死までの20秒間」

多発性硬化症と三叉神経痛を患っていた英国人女性が、スイスの自殺幇助団体「ライフサークル」に依頼して安楽死するまでをつづった記事。世界の安楽死事情を取材するジャーナリストの宮下洋一氏が、安楽死に至るまでの背景や安楽死当日の様子をレポートしている。

QOD、生活者はどう考えている?

自分の死やQODへの関心が高まる中、多くの日本人は自身の人生の最終段階についてどのように考えているのか。

自身のQOD:『自分のこと』よりも『家族のこと』

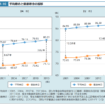

厚生労働省は、1992年からほぼ5年おきに「人生の最終段階における医療に関する意識調査」を実施している。対象は一般国民、医師、看護師、介護職員。人生の最終段階における治療方針の決定方法、希望する治療方針などをヒアリングしている。

2017年に実施した調査では、「人生の最終段階について考える際に重要だと思うこと」という調査項目から一般国民の自身のQODに対する考え方が見えてくる。調査結果からは、自分のことよりも、残される家族を思う気持ちを重視していることがわかる。

- 1位:家族などの負担にならないこと(73.3%)

- 2位:体や心の苦痛なく過ごせること(57.1%)

- 3位:経済的な負担が少ないこと(55.2%)

- 4位:自分らしくいれること(46.6%)

- 5位:家族等との十分な時間を過ごせること(41.6%)

- 6位:信頼できる医師等にみてもらうこと(38.1%)

- 7位:人間としての尊厳を保てること(34.0%)

- 8位:不安がないこと(31.0%)

- 9位:どんなことでも相談できる窓口があること(24.5%)

- 10位:なじみのある場所にいること(23.7%)

- 11位:可能な限り長生きすること(5.4%)

- 12位:積極的な医療を続けられること(5.3%)

- 13位:無回答(2.0%)

- 14位:その他(0.3%)

(出典:厚生労働省「人生の最終段階における医療に関する意識調査」)

家族のQOD:葛藤に揺れ、迷い多く

死を迎える家族を看取る側の立場では、どういった葛藤や迷いが生まれるのだろうか。読売新聞の医療・健康・介護サイト「yomiDr.(ヨミドクター)」では、超高齢社会における「質の高い死」をテーマにした「QOD 生と死を問う」という連載企画を2016年から実施。2017年には、優れた医療記事に贈られる「第36回ファイザー医学記事賞大賞」を受賞している。

この連載では、葛藤を抱えつつも決断した家族を追った記事もある。人生の最期を迎えるにあたり、どこで過ごし、どんな治療やケアを受けるかを決める際、本人よりも家族の意向が重視されることが多い。特に離れて暮らす家族や親戚が、本人の希望に反して積極的な治療を求めることが少なくないという。

末期の脳腫瘍で余命半年と宣告されたある女性は、「つらい延命治療は受けたくない」と夫に相談し、残された時間を一緒に自宅で過ごしたいと考えていた。しかし子どもたちは「治療するのが当然。あきらめるなんてひどい」と、放射線治療で有名な病院に入院させた。女性はその病院で治療のほかにも緩和ケアや様々な訓練を受け、周囲の人からは「頑張れ」と励まされたという。夫は、ゆっくり休むこともできない妻の様子を見かねてすぐに自宅に連れ帰り、女性はその後、自宅で安らかに息を引き取った。

ただ、「できる限りを尽くしてでも生きていてほしい」と願う家族にも迷いは残るようだ。認知症の母に少しでも長生きしてもらうのが親孝行だと思ったという男性は、医師の意見よりも延命措置を優先させていた。母が帰らぬ人となった後、「今になって、母が本当はどうしたかったのかと考えてしまうこともある」と打ち明けている。

「自分で決めたい」多数、しかし危惧する見方も

SNSや医療・介護系コミュニティ、質問サイトなどではどんな声が上がっているのか。3つの事例を紹介。

事例1.SNS・ブログ

医療関係に従事する「星の屑」さんは、認知症に加えて脳梗塞を発症して何も食べられなくなった祖母に胃ろうを造設することになったことに対する思いを綴っている。医療従事者の一人として星の屑さん自身は不必要な延命措置をしたくはないという考えだが、人によって様々な事情があるので他人がどうすべきという意見ではないと述べている。結局、祖母は胃ろうを造設することになるが、本人の意思と家族の意思に乖離があると気づいたとつづっている。“家族のエゴかもしれない”という言葉が、コトの複雑さを浮き彫りにしている。

- 祖母の胃ろう造設で考えるQOD(死の質)。尊厳死はあっていい

事例2.コミュニティサイト

コミュニティサイト「みんなの介護」の記事では、各種調査結果を紹介しQODや尊厳死に関する考察を行っている。日本は他国よりも高齢者の医療費負担額が少ないということもあり、「延命治療が長期化する傾向」にあること、尊厳死が認められることで死生観を押し付けてしまう可能性があることなどを指摘している。「死ぬ方が尊厳は守られる」という価値観が一方的に正当化されることを危惧しており、一つの意見だけが正しいとは言い切れない現状を示している。

事例3.質問サイト

質問投稿サイト「発言小町」のトピック「自分の死を自分で選ぶこと」では、「自分の死期や死に方を自分で決めることはいけないのか」という発言に対して様々な意見が寄せられた。10年以上前の投稿となり、QODという言葉自体は出てこないが、安楽死や尊厳死、リビングウイルに関する生活者の本音がうかがえる。認知症などで自分の意思が表明できなくなる前に、自分の命のあり方は自分で決めたいという声が多く、前述した調査結果でもあるように家族が背負う負担をなるべく軽くしたいという意見も目立つ。

QODへの取り組み 〜国・自治体・団体〜

QOD向上に向けた啓発活動への取り組みを国や各自治体、関連団体が進めている。

人生会議

厚生労働省によると「命の危険が迫った状態になると、約70%の人が、医療やケアなどを自分で決めたり、要望を人に伝えることができなくなる」という。同省では、自身が望む人生最終段階の医療やケアについて事前に考え、周囲の信頼できる人と話し合い、共有する取り組み「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」の普及を目指してきた。2018年には、より馴染みやすい言葉となるよう「人生会議」という愛称で呼ぶことを決定。また、11月30日(いい看取り・看取られ)を「人生会議の日」とし、人生の最終段階における医療・ケアについて考える日としている。

自治体

静岡県藤枝市ではリーフレット「最期のときまで自分らしくQODへの初めの一歩」を作成した。これは、2014年に実施したフォーラム「地域包括ケアを創る藤枝市民フォーラム2014自分の最期を自分らしく描く。~QODへの初めの一歩~」の内容をまとめたもの。志太医師会長や藤枝市立総合病院副院長、訪問看護師の立場から、在宅での療養の不安を取り除くヒントになるアドバイスを掲載している。

医師会

東京都立川市の医師会では、市民公開講座シンポジウム「QOD 死の質を考える」を開催。立川在宅ケアクリニック理事長による講演「後悔しない最期の時の迎え方」や、立川市医師会からの報告、クリニックや調剤薬局、歯科医院、訪問看護ステーションなどのそれぞれの立場から多職種連携による医療・介護の今後について議論がなされた。

日本エンドオブライフケア学会

日本エンドオブライフケア学会は、「すべての人に質の高いエンドオブライフケア」を実現するために2016年に設立された一般社団法人。年齢や疾病などを問わずエンドオブライフケアのあり方を討議・模索・構築していく場となっている。2019年9月には「地域とつなぐ!アドバンス・ケア・プランニング(ACP)~介護から救急医療まで人生の物語を大切な人へ~」をテーマとした第3回学術集会を開催。医療ケア提供者だけでなく、当事者である患者の家族も登壇したシンポジウムとして注目された。

日本尊厳死協会

日本尊厳死協会は、自身の病気が治る見込みがなく死期が迫った時に、延命治療を断るという死のあり方を選ぶ権利を持ち、それを社会に認めてもらうことを目的に1976年に設立された組織。終末期医療における事前指示書であるリビングウイルを登録・管理している。会員数は11万人を超えて全国各地に支部がある。リビングウイルや終末期のあり方についての講演会や勉強会・研究会を開催している。人生会議の日である2019年11月30日には「第8回日本リビングウイル研究会」を開催する。

事前指示書作成はわずか8.1%

国や自治体、関連団体の取り組みなどで、一般の人々がQODを考える機会は増えてきた。しかし、実際に具体的にきちんと話し合ったり、その時に備えている人はまだまだ少ないようだ。「平成29年度 人生の最終段階における医療に関する意識調査 結果」によると、人生の最終段階における医療について家族と話し合ったことがある人の割合は、一般国民では約4割、医療福祉従事者では約5割であった。また話し合いの相手としては、一般の人が「家族・親族」(94.3%)、「友人・知人」(14.6%)が多く、医療・介護関係者に話したという人は全体の4.2%に過ぎなかった。

一方、医師や看護師、介護職員の場合は、全体の2割近くが医療・介護関係者と話し合いをしていた。死に直面する機会にある医療関係者や介護職員と、そうではない一般の人の間に意識の差がある。

一般国民の約7割が事前指示書の考え方に賛成しているが、その内、実際に事前指示書を作成している人は8.1%にとどまっている。これから迎える多死社会。人生で最も重要な瞬間である臨終の時を、どう過ごすべきか。医療の発展によって延命治療を受けることが、非人間的な死に方にしているともいえなくもない。誰もがいつかは訪れることだからこそ、自身の家族とともに真剣に考える必要があるテーマだと言えるだろう。

【編集部おすすめ記事】

■47都道府県の死亡率ランキング ~年齢調整死亡率~

■日本の三大死因、最新順位(2019年版)

■増加する孤独死 年間で推計3万人へ突入

■予防医療ビジネスの動向・事例

■女性ヘルスケア業界、11個の課題

■生活習慣病の主な原因 予防に向けた国の取り組みと関連ビジネス