進化する家事支援サービスの役割、産前産後の健康支援にも一役 女性の心身の負担軽減が明らかに

家事支援は、産前産後の生活支援や健康支援にもーー。家事支援サービスのベアーズ(東京・中央)が実施した調査からは、家事支援が、産前産後・育児期の家庭や女性が抱えやすい課題を解決する手段として機能している姿が見えてきた。少子化や女性活躍推進に向けた打開策として家事代行が政策レベルでも推進される中、社会課題をも解決する手段として、家事支援が不可欠な役割を担い始めている。

家事支援サービスの満足度は9割、「心に余裕」「体が楽に」

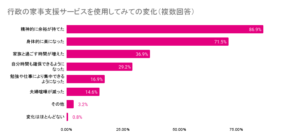

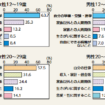

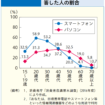

調査は今年6月に、ベアーズを通じて行政家事支援サービスを利用した家庭を対象に実施。130件の回答を得た。利用満足度を尋ねたところ、「満足(「非常に満足」と「満足」の計)」と回答した人は87.7%に上り、満足度の高さがうかがえる結果に。続いて、家事支援サービスの利用により変化したことを聞いた質問では、圧倒的に回答割合が高かったのは「精神的に余裕が持てた(86.9%)」と「身体的に楽になった(71.5%)」の2項目。家事支援が単なる作業の代行ではなく、“暮らしの回復”をもたらしている様子が浮かび上がった。

サービス利用前後の悩みの変化

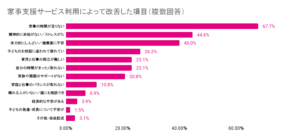

家事支援サービスの利用前と利用後の具体的な変化についても尋ねた。「利用前の悩み」でトップ3は「家事の時間が足りない(73.8%)」「子どもの世話に追われて疲れている(68.5%)」「体力的にしんどい、健康面に不安がある(60.8%)」だった。

サービスの利用によって改善した項目でトップ3は「家事の時間が足りない(67.7%)」「精神的に余裕がない、ストレスがたまっている(44.6%)」「体力的にしんどい、健康面に不安(40.0%)」で、ポジティブな変化が明確に示された。

自由回答によるサービスを利用した経緯については、「つわりで家事ができなかったため」「育児と家事に追われて疲れたから。子どもと向き合う時間を確保したかったから」「想像以上に出産後の体調が戻らず0歳の子育てと家事の両方をこなすことができないから」という声も寄せられ、家事支援が、産後うつや虐待・ネグレクトといった育児の限界状態を未然に防ぐ予防策として機能していることもわかった。

調査結果を踏まえ同社は、「家事支援が出産後の孤立や心身の疲弊を防ぎ、安心して子どもを産み育てる環境づくりに寄与していることが明らかになった」とコメントしている。

女性ヘルスケアビジネスの戦略ハンドブック2025

女性ヘルスケアビジネスのマーケティング設計にあたり必須の基礎知識を多角的な視点から解説する、大人気の業界入門書。初めて女性ヘルスケアビジネスに従事する業界初心者、改めて理解を深めたい中級者、自社製品・サービス・戦略のどこに課題があるのか分からず対策に悩んでる担当者におすすめ!貴社事業の発展に、ぜひ本レポートをご活用ください。詳細・レポートのお申し込みはこちら。

【編集部おすすめ記事】

■7割の女性が子育てで孤独を経験、職業や子の年齢が背景に

■盛り上がる子どものヘルスケア市場「子の将来の健康のためにお金・時間を使いたい」

■母親3人に1人産後のPMS悪化、相談サイトに寄せられる戸惑いや悩み

■「子育てと仕事の両立」のために女性が求める、3つのこと

■売れるフェムテックの「開発」と「販売戦略」 17の障壁と対策