子どもの医療費助成「高校生まで」9割超え、1年で100自治体増 「所得制限なし」は97%に

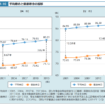

こども家庭庁は2025年度の「こども医療費助成」に関する実施状況(同年4月1日時点)を公表した。通院費の助成対象を「18歳まで」とする市区町村は、24年度から128増え、全体の90.5%にあたる1576自治体に達した。23年度時点では約7割だったが、年を追うごとに普及し、高校生までの医療費助成が事実上の全国標準となった格好だ。

加速する支援拡充、自治体の大半が所得制限撤廃

調査は全国1741市区町村と47都道府県を対象に実施した。通院費の助成対象年齢は「18歳まで」が最も多く、次いで「15歳まで」が145自治体(8.3%)となった。24年度調査で8割を突破していた高校生までの助成は、今回で9割の大台に乗った。

家計の負担を軽減する所得制限の撤廃も進んでいる。通院費で所得制限を設けていない自治体は1692に達し、全体の97.2%を占めた。受診時に手数料などを徴収しない「自己負担なし(完全無料)」を実施している自治体も1319(75.8%)と、24年度の1266(72.7%)から拡大し、全体の4分の3を超えた。

国の医療保険制度では、窓口負担は就学前が2割、小学生以上は3割と定めている。少子化対策を重視する自治体が、国の制度を上回る独自支援を競うように拡充させてきた結果、居住地にかかわらず手厚い支援が受けられる環境が整いつつある。

医療費「高校生まで無料」が常識に 問われる財源と国の関与

自治体による子ども医療費助成の拡充競争が止まらない。こども家庭庁が今回発表した調査結果では、9割超の自治体が高校生までの通院費を助成し、所得制限もほぼ一掃されたことが明らかになった。事実上、高校生までの医療費無償化はナショナルミニマム(国民の最低限の生活水準)となりつつある。裏を返せば、国が本来担うべき社会保障を地方が肩代わりしている構図ともいえる。

「制限あり」はわずか2%

特筆すべきは所得制限の撤廃状況。通院費で制限を残すのはわずか49自治体(2.8%)まで減少した。かつては財政規律やバラマキ批判を背景に、政令市など都市部を中心に所得制限を維持する傾向があった。しかし、周辺自治体が次々と制限撤廃に踏み切る中、「子育てしにくいまち」とのレッテルを貼られることを恐れ、方針転換を余儀なくされている。実際、広島市や仙台市などの事例に見られるように、近隣市町との比較で住民から不満の声が上がり、市長選などの争点となるケースも相次ぐ。今回の結果は、自治体間でのアピール競争が、もはや限界まで行き着いたことを示している。

広がる「負担の格差」

支援の拡充自体は歓迎すべきことだが、課題は残る。一つは、本来、国の制度として一律であるべき医療保障が、自治体の体力勝負になっている点。都道府県単位の助成基準では、通院費の対象を「就学前」以下とする地域が依然として18あり、トップランナーである市区町村の取り組みとは大きなかい離がある。都道府県の補助が薄い地域では、市町村が単独で多額の財源を捻出しなければならず、財政の硬直化を招きかねない。

国制度化への布石となるか

物価高騰が続く中、医療費助成は子どもの貧困対策としての側面も強めている。低所得世帯にとって、窓口での数百円の負担や、所得制限による助成打ち切りは、受診控えに直結する切実な問題。今回の調査で9割以上の自治体が高校生までカバーした事実は国を動かす根拠となり得る。国は現在、就学前までの自己負担軽減措置をとっているが、地方の実態はそれを追い越した。全国知事会などは、居住地による格差解消と自治体の負担軽減のため、子ども医療費助成の国による制度化を求めている。自治体の消耗戦を終わらせ、浮いた財源を保育の質向上や貧困対策などの支援に振り向けることが、次の少子化対策の鍵となりそうだ。

【編集部おすすめ記事】

■キリンHD、子どもの免疫ケア啓発、参加幼稚園・保育園は3646

■盛り上がる子どものヘルスケア市場、親の7割が「子の将来のために」

■孤軍奮闘の育児で頼りはAI、ママ・パパの4割が「育児にAIを活用」

■子どもの時の肥満が、PMSの早期発症やPMDDのリスクに

■「子どもは産まない」が言えない…産む役割を担う女性故の苦悩