20代女性はなぜ中高年よりストレスを感じているのか? アンケートとワークショップで見えたリアルな本音

本稿は、医療・ヘルスケアに特化した市場調査会社の株式会社インテージヘルスケアによる連載記事です。今回のテーマは「20代女性のストレス」。若年層は中高年層に比べメンタル面でストレスを抱えやすいことが調査で明らかになったことから、20代女性に着目。ストレス要因やインサイトを深堀り、男性との興味深い違いも明らかにしました。

目次

20代女性のストレスに着目

仕事や人間関係など多様なストレスを抱える20代女性の実態が、アンケートとワークショップから明らかになりました。経済的・環境的に余裕がない中で彼女たちが求めるのは、一時的なストレス解消法ではありません 。心を満たして精神的安定を保つ「土台」と、感情を共有し共感を得られる「つながり」こそが重要だと言えそうです。

■この記事のポイント

・20代女性のストレスは「イライラ」などのメンタル症状として現れやすい

・一時的な解消ではなく、心を安定させる精神的な「土台」を求めている

・感情を共有し「共感」を得られる「つながり」を重視している

若年層ほど顕著、「身体症状」より「メンタル症状」

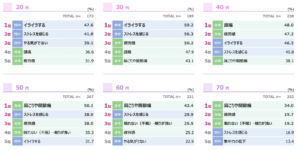

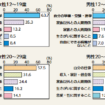

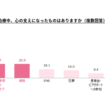

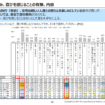

近年、メンタルケアへの関心は、職場だけでなく被災者や介護者など様々な立場の人々にも広がり、重要視されています。当社が実施した「女性の健康に関するお悩み実態把握調査(20〜79歳の女性1,340人,2025年2月)」では、最近1年以内の経験症状は、20〜40代は「イライラしやすい」「気分の落ち込み・不安感」といったメンタル症状が上位である一方で、50〜70代は「足腰・筋力の衰え」などの加齢による身体症状が高いことがわかりました。若い人ほど、身体症状よりもメンタル症状が目立ち、精神的疲労の緩和への関心の高さもうかがえました(以下図)。若年層特有の就職、キャリア形成、人間関係などのライフステージ要因がメンタル負荷を高めているのではないかと考えます。とりわけ、20代においてメンタルヘルス問題(イライラ、ストレス、やる気が出ない)が顕著であることに着目をしました。

20代女性はどんなストレスを抱えているのか?

「終わらない就活」「仕事のつらさ」「子と衝突」「親子関係」、ストレスは多様

実際にどのようなストレスを抱えていて、なぜストレスと感じたのか?理解を深めるために、さらに記述形式のアンケートを実施しました(20〜29歳の女性1,066人,2025年5月)。仕事の多さ、忙しさ、評価・待遇、職場の環境、満員電車、子育て、家事、夫婦・家族関係、睡眠、経済的な不安など、ありとあらゆるストレスが出てきました。共感するものもあれば、「こんな風にストレスを感じていたのか」と気づかされることもありました。以下はアンケートの回答から一部抜粋。

■仕事

・職場の上司と気が合わない(23歳)

・迷惑をかけてしまって、もっとしっかり仕事に励まないといけない(27歳)

・仕事が終わってもLINEがくる(24歳)

・就活がなかなか終わらない(21歳)

・朝起きたくない、体が重いと感じた(26歳)

■子育て、家事、家庭

・子どもと衝突することが増えて怒りを抑えることが出来ず、良い親でないことにストレスを感じた(27歳)

・夫との家事や育児に対しての考え方の違い(27歳)

・親から何を言っても反対されたことや兄弟と比べられる(20歳)

・母親の機嫌が悪く当たられる(24歳)

■体調

・体調を崩して家に籠りきりなこと(23歳)

・体調が優れず、その日の予定が崩れてしまった(29歳)

・生理前のPMSでしんどい、ネガティブ、人に当たってしまう(27歳)

■その他

・満員電車はいつでもストレス(28歳)

・自由に使えるお金が少ない(22歳)

・嫌な態度で接してくるお客さん(21歳)

現代の若者のインサイト「ニュートラルでいたい」が背景に、ワークショップで本音を深堀り

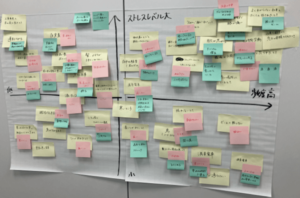

さらにリアルな本音を探るため、当社に勤める20代女性14名を集めてワークショップを開催し、実際に感じている日頃のストレスについて話し合いました。

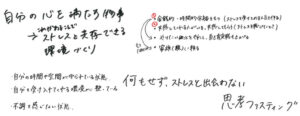

参加者のストレスを「ストレスを感じる頻度」と「ストレスレベル」の2軸でマッピングした結果が、以下の画像です。黄付箋は「普段、どのようなことにストレスを感じるか?」、赤付箋は「そのストレスに対してどう感じているか?」、緑付箋は「そのストレスにどう対処しているか?」を示しています。

【撮影】インテージヘルスケア(参加者のストレスを「ストレスを感じる頻度」と「ストレスレベル」の2軸でマッピングした様子。黄付箋は「普段、どのようなことにストレスを感じるか?」、赤付箋は「そのストレスに対してどう感じているか?」、緑付箋「そのストレスにどう対処しているか?」)

「ストレスの内容(黄色付箋)」と「その時の気持ち(赤付箋)」は、アンケート結果と同様に、”物理的な不具合、不快(長時間労働、満員電車、身体の不調、時間的/金銭的制約)” から ”心理的な不具合や思い通りにいかないことへの悔しさ、焦り、イライラ(仕事のミス、理不尽な依頼や要望、周囲との人間関係)”まで、幅広く見られました。それに対する「ストレスの対処方法(緑付箋)」としては、主に以下の4つがみられました。

- 物理的な対処(身体の不調のために薬をのむ・うまく進むよう準備する、など)

- ストレスから目をそらす(諦める、無視する、寝る、お酒を飲む、など)

- 気持ちを切り替える(筋トレ、推し活、おいしいものを食べる、など)

- 誰かに話す・話をして共感してもらう

続いて、それらのストレスや対処法をふまえ、「自分たちは何を求めているのか?」「どのようなリラックスを欲しているのか」を考えてもらったところ、下記の意見が寄せられました。

■求めていること

・心の余裕・安心感

・金銭的余裕

・時間的余裕

・自由な時間

・自分のペースを保つ

・疲れたくない

・身の丈に合った仕事

・健康な身体

・快適な空間

・心の栄養・心が満たされる満足感

・ワクワク・ドキドキ・トキメキ

・やりたいことをやりたい

・ご褒美を与える

・自分にやさしくする

・相手を尊重する(自分も尊重される)

・自己肯定感・優越感

・共感してほしい

・ずっとご機嫌でいたい

・現実逃避

・一旦離れる・考えるのをやめる

これらの意見からは、「余裕・安心」「心の栄養」といったキーワードが浮かび上がります。背景として、日々のストレスにとらわれず自分をニュートラルな状態に保ちたいとの意識がみられ、昨今よく言われている「がんばりすぎない」「無理はしたくない」という若者像と重なります。また、話をきいてもらう対象として家族(母親)やChatGPTが挙げられていることも、「他人に迷惑をかけたくない」ことの裏返しなのではないかと感じました。

「ストレスに向き合う」女性、「ストレスから距離を置く」男性

今回の調査とワークショップから、20代女性は様々なストレスを抱え、特にメンタルの不調を強く感じている実態が明らかになりました。社会人として働き始めて経験がまだ比較的浅い20代女性は、経済的にも環境的にも「余裕」や「余白」がない状況のなかで、目の前のことに日々向き合っている様子が伝わってきました。仕事で上司や先輩に振り回され、自分自身でコントロールできないことも多く、また、働き始めてからは、それまでのように時間的な余裕や余白も持ちにくくなるという環境変化もあったと言えます。そのような状況のなかで彼女たちが求めているのは、単なるストレス解消法ではなく、心を満たしフラットな状態を保てる「土台」そのものではないでしょうか。そして、そのための感情の表出や共有、家族・近しい人とのつながりは重要であり、感情的な安全性が彼女たちには非常に重要であることが理解できました。

今回、当社内で実施したメンタルヘルスに関する同様のワークショップは20代男性にも実施したのですが、男女での違いも見受けられました。大きな違いとして、女性ではストレス対処法として、「話を聞いてもらう」が挙げられていた一方で、男性では、「人にストレスについて話す時間が無駄、それなら楽しいことをしたい」という考えが聞かれました。男性はストレスと距離を置く、もしくは回避することで対処しようとする傾向が強い点が印象的でした。そのような違いを考慮すると、女性のメンタルをサポートする製品やサービス、アプローチとして、ストレスに対する感情を吐露できて、他者とつながれるものや、話を聞いてもらえたり、話すことで共感が得られるものが、魅力的になりうるのではないでしょうか。また女性は、ネガティブな感情のはけ口だけではなく、その先に心が満たされ、次に向かって動き出せるような自身のメンタルの土台を形成できる心理的なしなやかさを求めているとも考えられます。

【提供元】 株式会社インテージヘルスケア

インテージヘルスケアは幅広い疾患領域における実績、医療やヘルスケアに特化した専門性の高さ、豊富なアセットを活かし、お客様の意思決定につながるインサイトをご提供します。当社やお客様社内のデータを活用したワークショップ企画・運営も行っており、お客様と当社の複数職種のメンバーで集い、多様な視点からデータを解釈、議論することで、新製品や新サービスのコンセプト・メッセージ開発、患者さんの理解やペーシェントジャーニーの作成、お客様社内の組織改善のためのアイデア創出を目指します。また、ワークショップを見据えた事前調査の企画・実施も可能です。調査から一気通貫で担うことで、それまでのやり方ではできなかったアイデアや施策の創出をご支援いたします。詳細はこちら。

【編集部おすすめ記事】

■セルフケアの性差、 女性に特有の意識・行動を男女5,000人調査で明らかに

■関節リウマチ患者の特性「行動ログ」から性差分析、健康・美容など関心領域も明らかに

■フェムケア市場は中高年層がけん引、6,000店舗の販売データと5万人の買い物データ

■性別特有の効果的なヘルスケア支援とは?男女のがん患者621人の記録行動を調査

■クリニックでの化粧品・ボディケア・スキンケア製品の取り扱い実態は?

■メンタルヘルス対策の実施率と取り組み内容トップ10 約8,300社を調査