高まるニーズ、女性の病中・病後を支える共生アイテム 事例3選

長寿化により病気や障害を抱えながら生きることが当たり前になった今、病中・病後の「不(不便・不安・不満・不快)」を軽減・解消し、QOLや自己肯定感を向上したいと考える人が増えている。健康な人を対象にした1次予防製品・サービスほどのマス市場ではないが、病中・病後のニーズに応える製品・サービスは圧倒的に不足しているため、ポテンシャルは無限大。特に女性は病中・病後の美容ケアニーズもあるため、アンメットニーズの範囲は広い。

※本稿は2023年4月に発行した「女性ヘルスケア白書2023」のp.36〜41でご紹介している内容を編集してお届けします。女性ヘルスケア市場動向がわかる同白書の最新版は、「女性ヘルスケア白書2024」でご覧いただけます。

目次

高まるニーズ、病気や障害とのウェルビーイングな共生

目覚ましい医療技術の発展により、がんをはじめとした生活習慣病や障害、老化による身体機能の低下などを抱えていても長生きできる時代になった。喜ばしい一方で新たな問題も。例えばがん。治療と社会生活を両立できる環境が整ってきたものの、副作用による外見変化で外出や人とのコミュニケーションを苦痛に感じたり、治療法の変化により多様化した副作用症状に悩まされるなど、共生ならではの悩みが表面化してきている。治療による傷、脱毛、ムーンフェイス、体のむくみ、爪の剥がれなどの外見変化は患者の悩みが深刻な一方で、こういった変化は命に直結しない上に、アピアランスケアは学際的な取り組みが必要であることからハードルが高く、医療現場では軽視されている。

そのような背景からアピアランスケアを企業に期待する声は大きくなっている。がんに限らず、その他の病気や障害についてもそうだ。共生していくにあたっては仕事・お金・生活・家族ゴト・健康管理などさまざまな不安がつきまとう。「病気があっても普通の生活(仕事・家事・家族の世話・人間関係・旅行など)をしたい」「病気を悪化させたくない」といったニーズや、「自宅での食事療法が難しくて続かない」「急な体調悪化が心配で仕事ができない」「正しいセルフケアの情報が見つからない」などさまざまな不便や不満の声があがっている。

こういったニーズや「不」は、男性よりも女性に強い。女性の方が一般的に健康への関心や健康行動者率が高いため、直面している病気と向き合う姿勢を元来備えていることや、病気になっても家族の世話を担う立場にいるケースが多いこと、また、外見変化による美容悩みが深刻になりやすいことなどが関係している。男性よりも長生きをする覚悟があることも、共生ニーズを押し上げていると言えるだろう。

昨今は世界的に多様な美のあり方や生き方を包摂する流れになり、病気・障害のある女性がSNSでインフルエンサーとして活躍したり、企業の広告に抜擢される事例が増えている(詳細:健常女性だけが世界の主役じゃない! 色んなボディポジティブを採用した有名企業の最新事例5選)。病気・障害のある人を目にしたり交流する機会は多くの人にとって珍しくなくなり、健常者との“境界線”は薄れつつある。このような時代の変化も、当事者の「病気や障害を理由に何かを諦めたくない」「自己肯定感を下げることなく心地よく生きたい」という、前向きに生きるマインドを育んでいる。

病中・病後のニーズ

病中・病後にはどんなニーズがあるのか?例として、「がん」と「希少疾患」の治療前・治療中・治療後にどんな悩みや困りごとが発生するのか、調査結果から見ていこう。

CASE1:がん

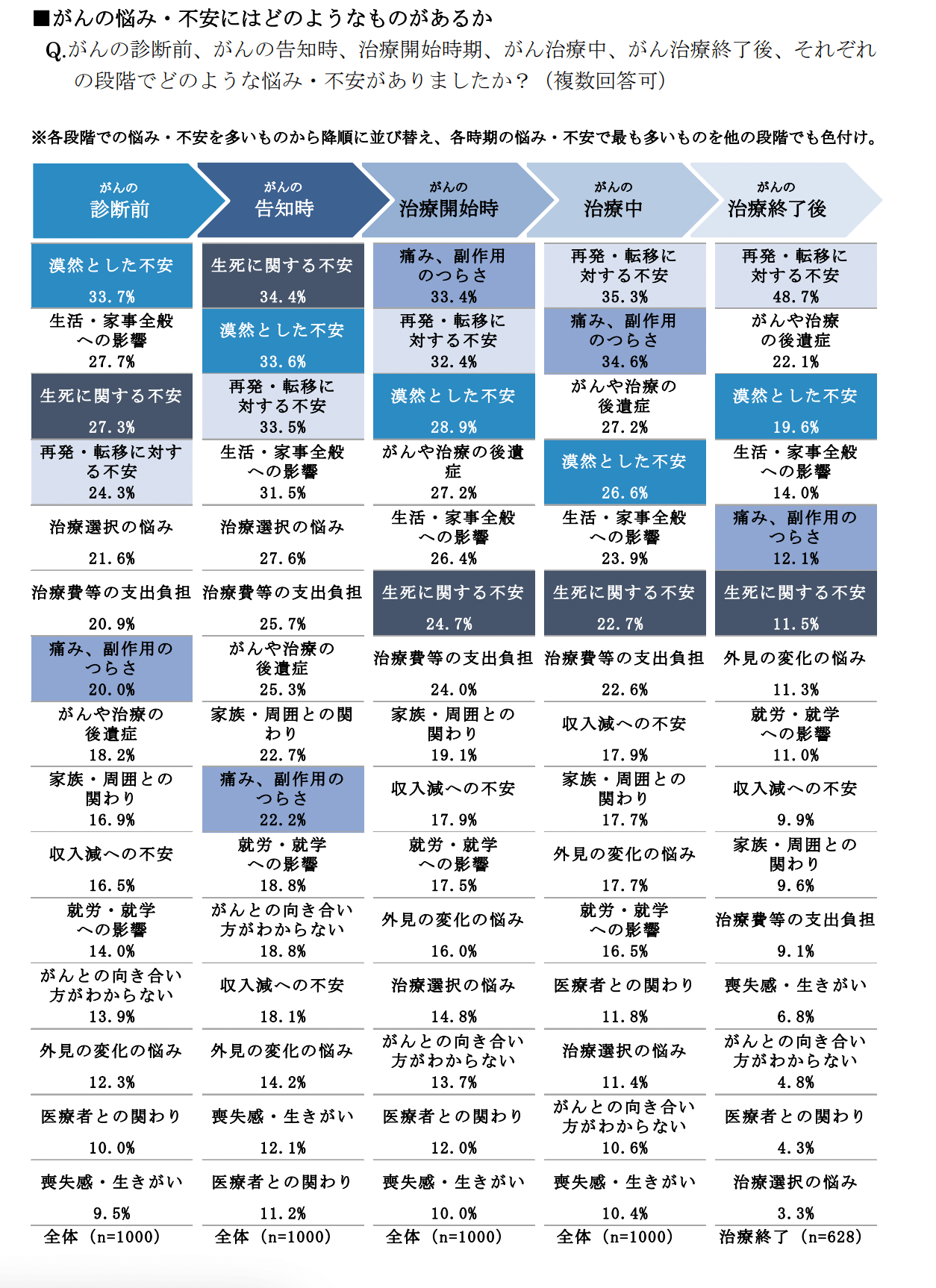

治療中や治療後などにがん患者が感じた不安について調べた調査がある(アフラック生命保険「がん患者の悩み・不安に関する調査2022」 20〜70代のステージ1以上のがん患者1,000人)。診断前・告知時・治療開始時・治療中・治療終了後の5段階に分けて不安に感じた内容を選択してもらったところ、次の結果に。医療機関での治療や支援だけでは不安に感じることが多いことがわかる。

例えば「がんや治療の後遺症」「痛み・副作用のつらさ」「外見の変化の悩み」「治療選択の悩み」「生活・家事全般への影響」などの不安については、ヘルスケア企業がサポートできることは多様にありそうだ。段階によって不安に思う内容が変化していくことにも着目すると、的確な長期フォローもできるかもしれない。

CASE2:希少疾患

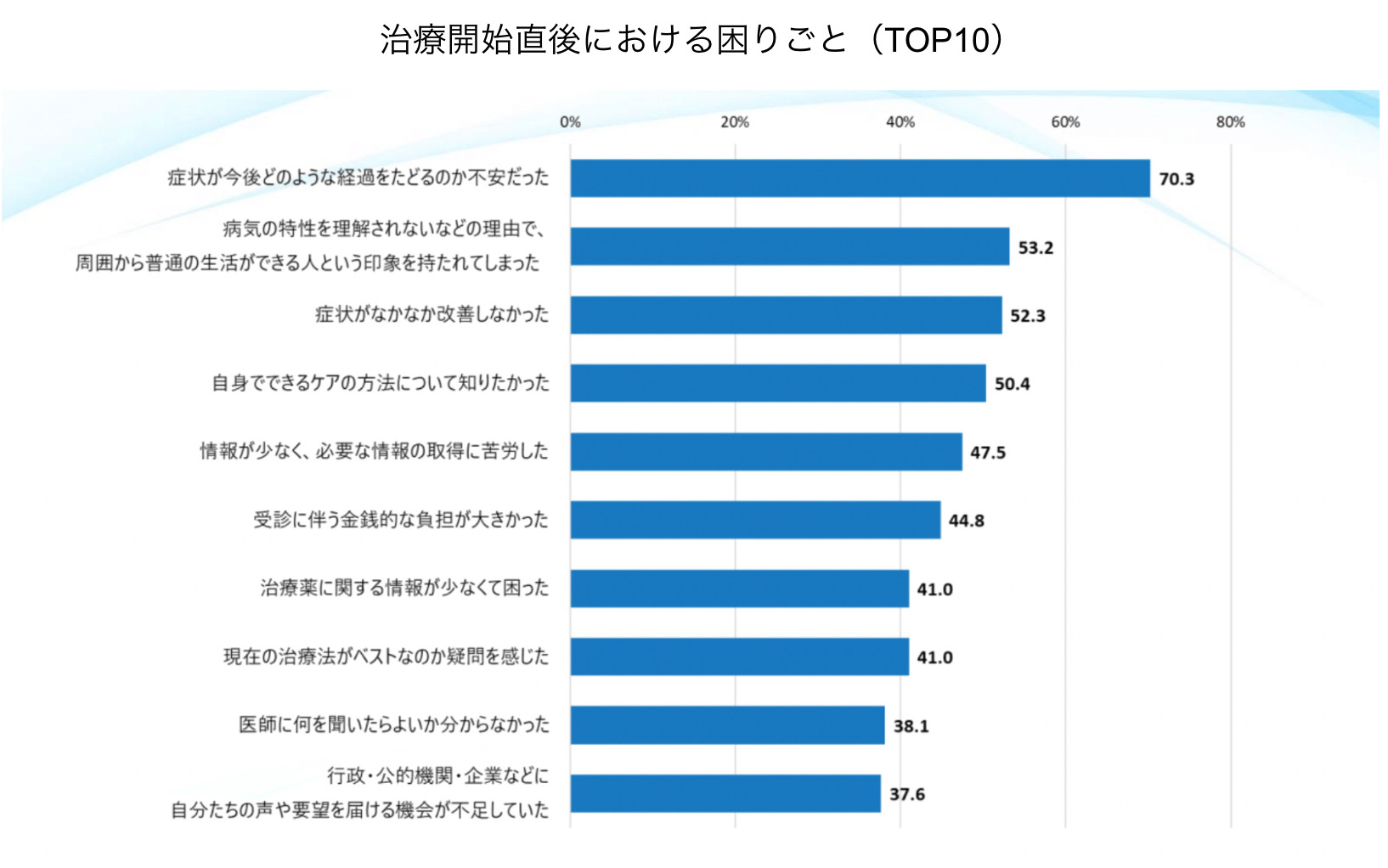

続いてもう一つ。こちらは希少疾患(※)の治療中の困りごとを明らかにした調査(日本製薬工業協会「希少疾患 患者さんの困りごとに関する調査2022」20歳以上の指定難病と診断を受けている患者438名)。注目したいのは、「治療開始直後における困りごと(以下グラフ)」の4位「自身でできるケアの方法について知りたかった(50.4%)」。半数もの人が望んでいるものの、セルフケアができていないことが明らかに。(※)疾患分類は、神経・筋、免疫、循環器、消化器、骨・関節、腎・泌尿器など。詳細は同レポートp.8に掲載

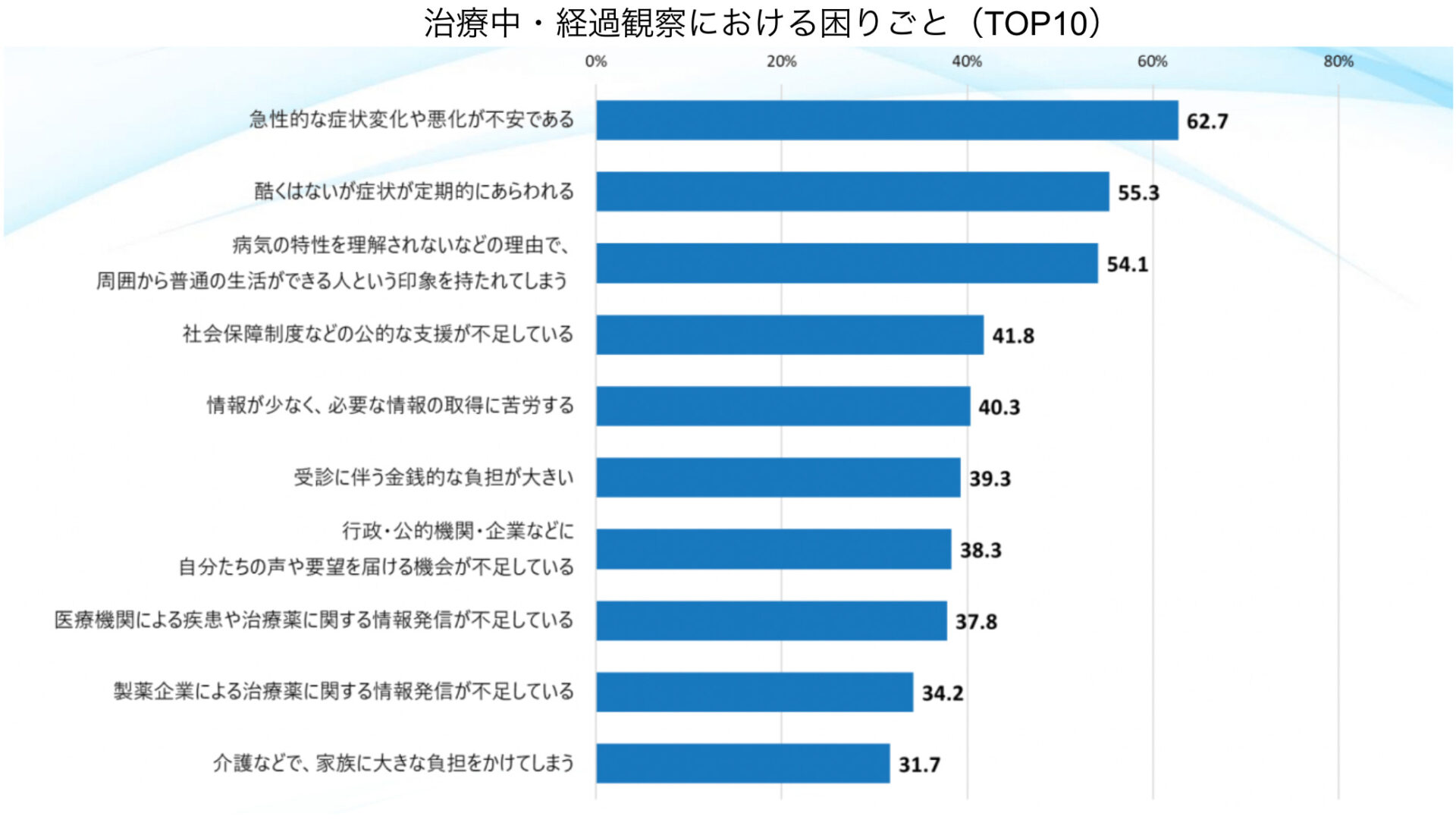

続いて、「治療中・経過観察における困りごと(以下グラフ)」。1位「急性的な症状変化や悪化が不安(62.7%)」、2位「酷くはないが症状が定期的にあらわれる(55.3%)」も、ヘルスケア企業が対応できそうだ。

病中・病後を支える共生アイテム、なぜ今が商機?

理由1:病中・病後のウェルビーイングニーズは、ブルーオーシャン

ヘルスケア市場に参入する企業の激増により、これまで参入しやすかった1次予防領域はレッドオーシャン化。一方で、病中・病後のフェーズが該当する2次・3次予防領域のヘルスケア製品・サービスの充実化はまだまだ。期待のブルーオーシャンだ(詳細:ヘルスケア市場は本当に魅力的?異業種からの新規参入意向は7割も実際は2.5割、なぜ?)。女性たちの病中・病後の3大ニーズは、「重症化・再発予防」「美容ケア」「仕事・家事・家族のケアワークのスムーズな進行」。まずはこの3大ニーズに着目して商機を考えてみよう。

理由2:労働人口の減少、人的資本経営、ウェルビーイング経営

2つ目の理由は、加速する労働人口の減少により人材確保が難しくなっているなか、人を最大限に活かして企業の中長期的な発展に繋げる「人的資本経営」への意識が、企業間で2022年に急速に強まったことや、心身の健康のみならず社会的健康にもフォーカスをした「ウェルビーイング経営」が注目されていること。健常ワーカーのみならず、病気や障害と仕事の両立を目指す自社ワーカーを本格的に支援する動きが、各社で活発化している。

理由3.DE&Iによる、共生アイテムの需要増

3つ目の理由は、副業の解禁やコロナ禍による働く場所の変化など多様な働き方を認める企業や、人手不足を背景に高齢者や外国人の雇用に積極的な企業が増えていることで、職場内の多様性と包摂が進んでいること。病気や障害を抱える同僚に対する理解も必然的に進み、当事者も肩身の狭い思いをすることなく伸び伸びと仕事できる環境が、徐々に整えられてきた。加速するDE&Iの流れから見ても、病気や障害と仕事を両立する人をサポートする製品・サービスの需要が加速度的に伸びていくと考えられる。

ウェルビーイングを叶える、共生アイテム3選

従来の病中・病後を対象にした医療やヘルスケア製品・サービスは、死のリスクの低減や、症状の苦痛を和らげたり遅らせることにフォーカスし、機能的価値のみを追求するものが一般的だった。だが病気や障害と共生することが当たり前になった昨今は、ユーザーの自己肯定感やQOL向上により病中・病後のウェルビーイングを実現できるような、情緒的価値をも重視する動きが目立ってきた。「ウェルビーイングな人生を送りたい」と考えるのは、健常者だけではない。病気や障害を抱えている人も同様に考えている。低下または喪失した身体機能をテクノロジーで補う「機能的価値」と、使い心地・デザイン性・コミュニケーション・ワクワク感といった「情緒的価値」の両方を重視した製品・サービス開発が、今後の主流になっていくだろう。

CASE1.手が不自由な人のメイクをサポート(ロレアル)

自分で口紅を均等に塗ることができる、人間工学に基づいた口紅のアプリケーター。世界に約5,000万人いるとされる、手先の細かい動作に不自由を感じている人に向けて開発。

CASE2.視覚障がい者の外出をサポート、靴でナビ(Ashirase)

靴に取り付ける振動デバイスを用いた歩行ナビゲーション。病気と共生する人のウェルビーイング実現を目指し、開発コンセプトは「新しい場所に一人でも出かけられる自由や楽しみを提供する」。生活に溶け込むUXデザインも特徴。グッドデザインアワード2022金賞受賞。

CASE3.リンパ浮腫の対応ストッキング、従来の不満を解消(encyclo)

従来の、高い圧迫力のあるリンパ浮腫対応のストッキングは、生地が分厚く不自然になりがち。がん治療後の健康悩み・美容悩みに対応し、一般向けのストッキングと同様の「自然な透明感や肌を美しく見せるカラー」を実現した。一般医療機器。

【編集部おすすめ記事】

■女性が病気になった時の、情報収集行動

■女性のがん、経済的負担は1兆3,651億円 うち3,502億円は予防可能

■がんの罹患リスク、罹患数、死亡数、将来推計など(2023年版)

■中高年女性のウェルビーイング 今後の人生の充実に必要だと考えていることは?

■女性の健康課題・疾患の啓発を目的とした、動画広告サービス「ウェルビーイングチャンネル」