女性の8割が“医療迷子” 医療との関わり方に課題が山積(20〜70代)

体調不良時の医療との関わり方において、何らかの困りごとを抱える状態にある”医療迷子”が7割に上ることが、医療系スタートアップのユビー(東京・中央)による「医療アクセス実態調査2025」で明らかになった。

医療行動で迷った経験、女性8割、男性7割

調査は今年7月に20〜70代の男女1,200人に実施。体調不良や健康に関する悩みがあった時、「症状認知」「情報収集」「受診」「診断」「治療」のいずれかの段階で困った経験がある人は全体で72%に上り、約4人に3人が医療行動で迷う実態が明らかになった。

女性の方が迷う人の割合は高く、男性68.8%に対し女性は75%だった。年代別では、男女ともに20代が最も低かった。年齢的に医療機関の受診経験が少ないことが背景にありそうだ。女性は30代以降で、男性は50代以降で7〜8割にまで増える。

■女性

・20代:63%

・30代:81%

・40代:77%

・50代:78%

・60代:77%

・70代:74%

■男性

・20代:59%

・30代:63%

・40代:69%

・50代:74%

・60代:78%

・70代:70%

受診すべきか判断できない

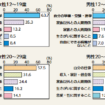

例えば、どのようなことに迷うのか?体調不良や健康に関する悩みがあり、医療機関に行くかどうか決める時に困ったことを尋ねたところ、女性全体で最多は「受診すべきかどうか判断できない」で28.7%だった。

■女性全体のランキング

・1位:受診すべきかどうか判断できない(28.7%)

・2位:どの診療科・医療機関を受診すべきかわからない(21.3%)

・3位:症状の深刻さがわからない(19.7%)

・4位:医療機関の待ち時間が長そうで受診をためらう(18.2%)

・5位:症状の緊急性がわからない(17.5%)

・6位:行く予定の医療機関が自身の症状を専門的に見てくれるかわからない(14.2%)

・7位:医療機関の予約が取れない(5.8%)

・その他(0.3%)

・あてはまるものはない(38.2%)

女性で最多の「受診すべきかどうか判断できない」は、年代別では50代と60代で高かった。中年期以降の女性はホルモンバランスの変化により多様な症状があらわれるものの、「更年期だから仕方ない」「年を取れば体調不良は当然」という認識が判断を迷わせていると見られ、同社は「”更年期や加齢による症状” と “治療が必要な疾患”との境界線が曖昧なため、判断が難しくなっている」と指摘している。

医療機関の受診後も続く迷い

続いて「医療機関に行った後に困ったことはあるか?」と聞いたところ、医師の診断を受けた後も不安や疑念が残ったり、診断後の治療継続に迷う姿が見えてきた。

■女性全体のランキング

・1位:診断が最適なのか、適切な治療なのかがわからない(19.0%)

・2位:通院を続けるべきかわからない(13.8%)

・3位:薬を飲み続けるべきかわからない(11.0%)

・4位:セカンドオピニオンを求めたいが方法がわからない(6.2%)

・5位:治療方法や薬の内容について十分理解できなかった(5.0%)

・その他(0.5%)

・あてはまるものはない(59.3%)

医療迷子の性差、男女それぞれの傾向

同社によると医療迷子には性差が見られ、今回の調査を通じ、女性は「心配しすぎて動けない」、男性は「どう動けば良いかわからない」という傾向の違いが浮かび上がったという。特に女性は情報収集の段階で敏感になり、「調べるほど不安になる(女性22.8%・男性15.3%)」、「信頼できる医療情報かどうかわからない(女性24.2%・男性20.5%)」など、情報の質に対する不安が男性を上回った点が特徴的だったとコメントしている。また情報収集チャネルにも顕著な違いが見られ、男性はデジタルメディアを積極活用する一方(YouTube:女性7.5%・男性14.7%、SNS:女性7.3%・男性10.0%)、女性は人的ネットワークを重視する傾向があったという(友人・知人:女性19.8%・男性13.5%)。

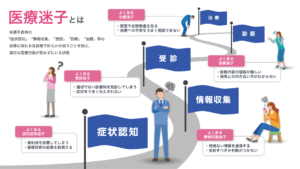

医療迷子は同社が提唱する概念で、体調不良時の「症状認知」「情報収集」「受診」「診断」「治療」などの医療に関わる各段階で何らかの困りごとを抱え、適切な医療行動が取れずにいる状態のことを指す。

- 症状認知:違和感を放置してしまう、健康診断の結果を無視する

- 情報収集:根拠ない情報を過信する、受診すべきか判断がつかない

- 受診:適切でない診療科を受診してしまう、症状をうまく伝えきれない

- 診断:診断内容の理解が難しい、病気との向き合い方がわからない

- 治療:服薬や定期検査を怠る、治療への不安をうまく相談できない

【編集部おすすめ記事】

■2050年には16.9兆円へ、注目市場「患者のQOL支援」で製品開発が続々

■医学会発指針が健康行動促進「指針がヘルスケアサービスを利用するきっかけになる」

■副作用があってもなぜ相談しない? 「SNSやウェブサイトで解決」女性に見られる傾向

■女性たちの健康・医療の情報収集行動

■売れるフェムテックの「開発」と「販売戦略」 17の障壁と対策