健康課題の男女差をグラフで理解、女性特有・男性特有の病気の患者数(20〜60代)

健康上の問題で仕事・家事への影響がある人は男性より女性に多く、384万人に上る。プレゼンティーズムやADL低下などにもつながることから、女性の各ライフステージや年齢に応じた健康施策が急務だ。内閣府の「令和6年版 男女共同参画白書」から、健康問題の性差についてみていこう。

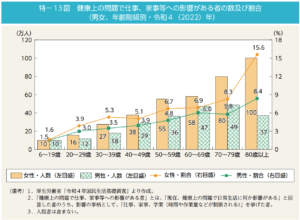

健康問題が仕事・家事へ影響、男性<女性

健康上の問題で仕事・家事等への影響がある人は、男女合わせて621万人。このうち女性が384万人で約6割を占める(2022年時点)。年代別にみても、全年代で女性の方が多い。高齢層の男女差が大きいのは、寿命の違いの他、性別役割分担意識により家事等の負担が女性に偏っていることが影響しているとみられる。

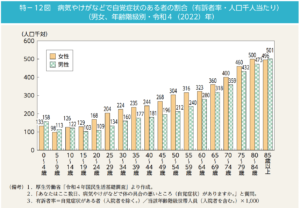

有訴者数、男性<女性

病気やけがで不調を抱える人は男女ともに年齢が上がるにつれ上昇するが、ほぼ全年代で女性の方が多く、特に20〜50代の就業世代で男女差が大きい。

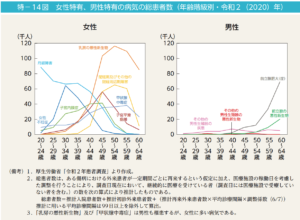

女性特有・男性特有の病気の患者数

男女それぞれに特有の病気(※)の患者数を年代別にみると、男性は50代以降で増加する一方、女性は男性とは有意に異なる傾向が見られ、20~50代の就業世代に多く、50代後半以降で減少する。データは生活習慣病などの男女共通疾患は含まないため、これだけで患者数の性差を単純比較することはできないが、女性特有・男性特有の病気においては、とりわけ女性の方が仕事に与える影響が大きいことを読み取れる。

(※)女性特有の病気:女性不妊症、月経障害、子宮内膜症、乳房の悪性新生物、閉経期及びその他の閉経周辺期障害、甲状腺中毒症、子宮平滑筋腫

(※)男性特有の病気:前立腺肥大(症)、前立腺の悪性新生物、その他の男性生殖器の悪性新生物、その他の男性生殖器の疾患

今回の男女共同参画白書の特集テーマは「仕事と健康の両立」。前年の特集は、“男性は仕事・女性は家庭”という「昭和モデル」の生活様式から、性別の垣根をなくす「令和モデル」への転換を促す内容で、今回はその「令和モデル」を実現するための基盤として健康の重要性を強調している。第1節では、社会構造の変化や男女で異なる健康課題をテーマに、各種統計を紹介。第2節では、内閣府で実施した意識調査等を用いて、健康課題が仕事、家事・育児等へ及ぼす影響やこれからの働き方等について深掘り。第3節では、仕事と育児・介護の今後の両立支援の在り方について考察している。

【編集部おすすめ記事】

■世界に出遅れる日本の性差考慮、研究フェーズや疾患領域でもばらつき

■ジェンダード・イノベーションとは? 商品事例・市場規模・最新動向

■働く女性(18〜65歳)のストレス、ピーク期を分析 58歳以降で高ストレス者が減少

■女性の健康問題、一覧(思春期~老年期)

■働く女性の不調・仕事への影響・対処法、プレゼンティーズムの実態(20〜60代)

■国内ヘルスケア市場、2050年に77兆円へ 有望領域トップ5は?

■【レポート】売れるフェムテックの「開発」と「販売戦略」 17の障壁と対策