メンタルヘルスとは?国が推奨する4つのケアとビジネス事例

仕事における“心の健康づくり”の重要性を、ワーカーが“雇用される側の権利”として胸を張って主張できる風土ができてきた背景としては、2015年のストレスチェック制度の義務化が大きい。仕事を理由に心身の不調を訴えることは、有休取得の申請と同様に、同僚の目や上司の顔色を気にして憚られたものだが、今は、従業員のメンタルヘルスは経営の重要項目となり、ワーカー自身も、心の健康づくりを意識した働き方や職場を求めるようになった。とは言っても、社内でのメンタルヘルス対策がどのような仕組みで推進されているのかを理解できている人は多くない。そもそも、メンタルヘルスって何?社内ではどのように推進していけばいいの?企業のメンタルヘルス対策について網羅的に解説。

目次

メンタルヘルスの基礎知識

メンタルヘルスの意味

メンタルヘルスとは心の健康や精神衛生のこと。精神的健康、心の健康、精神保健という表現もされる。広い意味では、精神疾患の有無にかかわらず心の問題を取り扱うときに使われる言葉だが、狭義には精神疾患に対する措置を意味することもある。本記事では前者の広義におけるメンタルヘルスについて取り扱う。

職場のメンタルヘルス対策の重要性が高まった理由

昨今、職場でのメンタルヘルスが重要視されるようになったが、背景にあるのは、過重労働や人間関係を苦にした自殺や、仕事によるストレスで病気・不調を訴える人が増加していたこと。

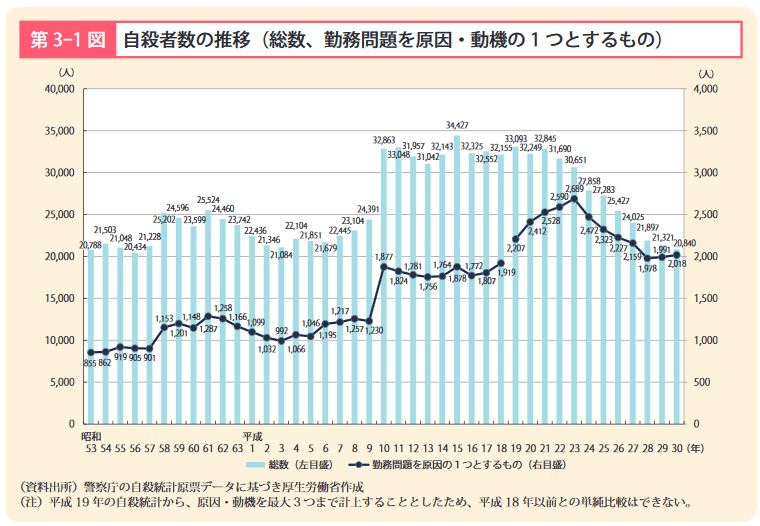

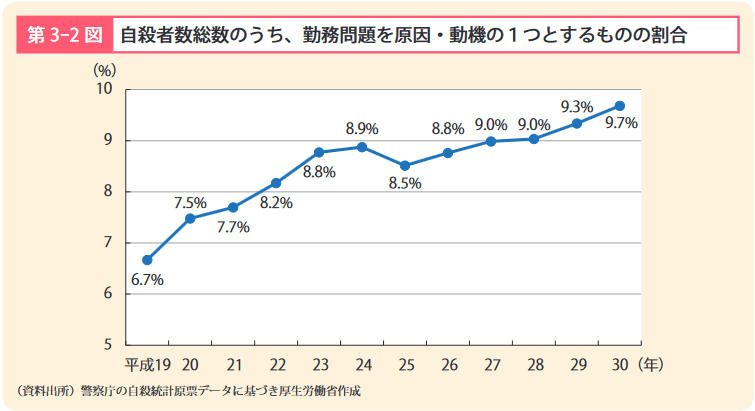

「令和元年版 過労死等防止対策白書(厚労省)」によると、2018年の自殺者総数20,840人のうち、「勤務問題を原因・動機の一つとする自殺者数」は2,018人で9.7%を占める。近年、自殺者数は減少傾向にあるものの、「勤務問題を原因・動機の一つとする自殺者数」の割合は増加傾向にあり、2007年の6.7%と比べると、3ポイント上昇している。

【出典】厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書」

【出典】厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書」

自殺に至らないまでも、仕事で強いストレスを感じている人は実に多い。「強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者割合の推移(厚労省)」を見ると、常に半数を超える人が仕事に強いストレスを感じていることがわかる。平成30年は58%。

強いストレスとは何か?その内容は以下。

- 1位:仕事の量・質(59.4%)

- 2位:仕事の失敗、責任の発生等(34.0%)

- 3位:対人関係(セクハラ・パワハラを含む)(31.3%)

- 4位:役割・地位の変化等(昇進・昇格・配置転換等)(22.9%)

- 5位:顧客・取引先等からのクレーム(13.1%)

これらのデータが示すように、ワーカーのストレス問題は実に大きく深刻だ。精神障害などによる労災認定件数も増加傾向にあり、国・企業が一体となってメンタルヘルス対策に取り組む重要性が高まっている。

各企業がメンタルヘルス対策を実施

ストレスチェック制度の義務化に始まり、人々の仕事や働き方への価値観が急速に多様化してきていることを踏まえ、この数年でメンタルヘルス対策に本腰を入れるようになった企業は目立って増えてきた。リソースに乏しい中小企業は、従業員のメンタルヘルス対策にヒト・時間・お金を投入する余裕がなく、未だメンタルヘルス対策に十分に取り組めていないところも多いが、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことは、雇用者にとってもメリットが大きい。

自殺予防だけでなく、離職率・退職率の低下、過度なストレスにさらされた労働者による事故・トラブルの防止、労災請求や民事訴訟などのリスクマネジメントになる。また、従業員のメンタルヘルスが良好であれば、仕事のモチベーションや効率化につながり、生産性の向上を期待できる。

合わせて読みたい記事

国がメンタルヘルス対策に推奨している4つのケア

メンタルヘルス対策を効果的に進めるための “4つのケア”

社内でメンタルヘルス対策を進めると言っても、仕組み作りなど何から手をつければ良いかわからない。そこで厚生労働省は、対策の進め方や環境を整える手はずとして、「労働者の心の健康保持増進のための指針」のなかで“4つのメンタルヘルスケア”を企業に向けて提唱している。4つのケアとは、以下。

- セルフケア

- ラインによるケア

- 事業場内産業保健スタッフなどによるケア

- 事業場外資源によるケア

企業がメンタルヘルス対策を効果的に進めるには、この4つのケアを継続的・計画的に実施する体制作りが必要、ということ。なお、(独)労働者健康福祉機構がまとめた、メンタルヘルスケアについての基本的な考え方は次の通り。

事業者は、自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、 衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」 を策定する必要があります。また、 その実施に当たっては 「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われるよう関係者に対する教育研修・ 情報提供を行い、「4つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、 休業者の職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要があります。

(引用:独立行政法人労働者健康福祉機構「職場における心の健康づくり」)

セルフケア

4つのケアのうち1つ目が「セルフケア」。従業員本人が自分の心の健康を自分自信で守ることを指し、1次予防にあたる。従業員自身が自発的にメンタルヘルスへの理解を深めることも大事だが、事業者が従業員向けに研修を行ったり情報提供をするなど、従業員がセルフケアをできる環境を整え、配慮することも大切。

- 「セルフケア」実施のための取組例

・ストレスマネジメントを正しく理解する

・自身の心の不調に気づく

・不調が起きた時に相談窓口を利用する

厚生労働省が運営するメンタルヘルスのポータルサイト「こころの耳」では、e-ラーニングでセルフケアについて学べるコンテンツが提供されている。

合わせて読みたい記事

ラインケア

4つのケアのうち2つ目が「ラインケア」。職場の管理監督者である上司が部下の健康を守ることを指す。セルフケア同様、一次予防に当たるケア。管理監督者とは、部長職・課長職といった、労働者に指揮したり命令する権限を委譲されている立場の人。管理監督者は、仕事内容の一つとして部下の健康を守る安全配慮義務を課されている。

- 「ラインケア」実施のための取組例

・部下の不調に気づく

・部下の悩み相談に対応する

・職場復帰を支援する

・職場環境を改善する

など

事業場内産業保健スタッフなどによるケア

4つのケアのうち3つ目は「事業場内産業保健スタッフなどによるケア」で、2次予防にあたる。事業場内産業保健スタッフとは、産業医、衛生管理者、保健師、人事労務担当者の人を指し、各専門領域のスタッフによるケアを実施する。

労働者や管理監督者に対しての、セルフケアやラインケアの支援を実施したり、事業場外の医療機関や地域保健機関といった“事業場外資源”との連携も行う。

- 「事業場内産業保健スタッフなどによるケア」実施のための取組例

・具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案

・個人の健康情報の取扱い

事業場外資源によるケア

4つのケアのうち4つ目は「事業場外資源によるケア」。事業場外の機関や専門家によるケアで、3次予防にあたる。事業場へは内密に、労働者のメンタルヘルスケアを行うこともできる。

- 「事業場外資源によるケア」実施のための取組例

外部から情報提供やアドバイスを受けるといったサービスの活用、ネットワークの形成

メンタルヘルス市場の動向とメンタルケアビジネスの例

ストレス社会が問題視されるなか、うつ病や統合失調症といった精神疾患の患者数は依然として増加傾向。2011年には300万人を超え、精神疾患患者やそれに伴う医療費の増加は著しく、個人だけでなく企業にとっても早急に解決すべき課題となっている。需要高まるメンタルヘルス市場と、メンタルケアビジネスの事例について紹介。

合わせて読みたい記事

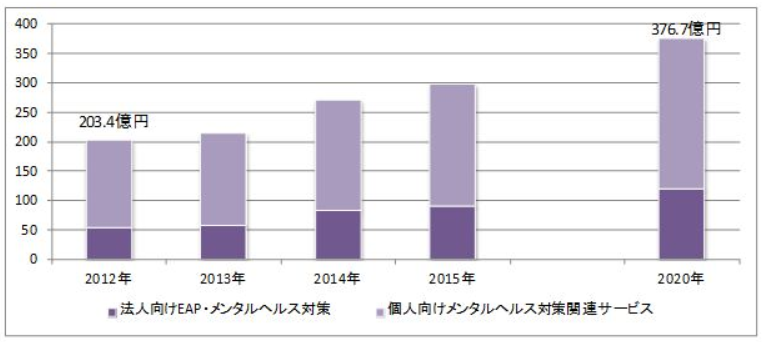

メンタルヘルス市場の動向、2020年は377億円規模へ

市場調査のシードプランニングによると、メンタルヘルスの市場規模は、2012年の203億円から2020年には377億円へ拡大するとのこと。法人向けEAP(従業員支援プログラム)は119億円、個人向けは257億円で、特に伸びが期待されているのが法人向け。今後もこの傾向は加速していくと考えられる。

メンタルケアビジネスの例

事例1:アドバンテッジリスクマネジメント

メンタルヘルスケア事業を展開するアドバンテッジリスクマネジメントでは、日本初となるGLTD(就業不能時の所得補償保険制度)を提供してから、“企業の元気を創り出す”さまざまな人事戦略ソリューションを提供。就業不能リスクやハラスメント防止、ストレスチェックといった社会的課題を解決するための、多様なサービスを展開している。

日本経済団体連合会にも加盟。GLTD分野では約32万人、メンタルヘルスケア分野では約70万人へのサービス提供を果たしている。

- 《展開しているサービス事業》

・エンゲージメント向上サービス

・メンタルヘルス研修

・健康経営支援サービス

・退職・休職予測システム

・カウンセリングサービス

・産業医サービス

・睡眠問題解消アプリ

など

事例2:ヒューマン・フロンティア

大企業からベンチャー企業まで、約1,000社の導入実績をもつEAPを提供しているヒューマン・フロンティアでは、専属カウンセラーによる全国出張を実施。製造業、サービス業、IT、金融業、運輸業と多岐にわたる企業が導入している。

メンタルヘルスケア以外にも、組織の活性化やハラスメント対策、ワーク・ライフ・バランス支援の各領域で、個人と組織の健康増進や生産性の向上をサポート。各種研修から職場復帰支援までの幅広いサービスをワンストップで実施している。

- 《展開しているサービス事業》

・ストレスチェックの実施

・EAP

・メンタルヘルス対応サービス

・ハラスメント対策サービス

・各種研修

・職場環境改善・組織活性化

・ワーク・ライフ・バランス支援

事例3:ピースマインド

メンタルヘルスケアサービスを開始してから20年のピースマインドは、臨床心理士や精神保健福祉士、精神科医、社会保険労務士、弁護士など、多彩な専門家によるチーム体制を整えている。

また、世界14ヵ国に提携拠点を有し、200以上の国と地域で24時間365日対応を可能にしているグローバル対応も特徴の一つ。その強みを武器に、国内外を問わず組織分析から研修、セミナーまで対応している。

- 《展開しているサービス事業》

・ストレスチェックの実施

・EAP

・ウェルネスプログラム

・研修

・ハラスメント対策

・休職・復職者支援

・クライシス支援

【編集部おすすめ記事】

■メンタルヘルス領域のデジタルヘルス、ガイドライン公開 AMED

■世界メンタルヘルスデー 仕事・職場でストレスを感じる女性81%

■アシックス「メンタルヘルスの真の脅威は“デスク”だ」 世界22カ国調査

■デジタルメンタルヘルスのカオスマップ2024医療機関紹介・フェムテック

■女性の健康意識・健康行動・ヘルスリテラシーがわかる調査記事33選