オメガ3脂肪酸の摂取量 性別・年齢別にチェック

“ヘルシーな油”として認知度が高まっているオメガ3脂肪酸。サプリメントとして人気のあるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)も、オメガ3脂肪酸の一種。サプリメントだけでなく、オメガ3脂肪酸を含んでいるエゴマ油や亜麻仁油も、日常的な食事の中で採る食品として評価が高まっている。脳卒中や糖尿病など幅広い疾患への予防作用が示されていることから、もともと高齢者から注目度の高い成分ではあったが、最近ではスポーツ愛好家からのニーズやブレインサプリメントとしての活用、ペット需要などが加わり、ユーザー層はさらに拡大の様相を呈している。

目次

オメガ3脂肪酸(ω-3脂肪酸)とは?

オメガ3脂肪酸とは?

オメガ3脂肪酸とは脂肪の構成要素である脂肪酸の一つで、「ω-3脂肪酸」「n-3脂肪酸」とも表記する。体内では合成できないので、食べ物から摂取する必要がある必須脂肪酸である「多価不飽和脂肪酸」に属し、欠乏すると皮膚炎などを発症する恐れがある。よく知られている代表的なオメガ3脂肪酸は、植物油に多く含まれているαリノレン酸(ALA)、魚介類に含まれているEPAとDHA。脂肪酸の種類は下図のように分類される。

以下の病気予防の効果を示す可能性があるとされていることから、オメガ3脂肪酸を多く含む油としてエゴマ油や亜麻仁油といった植物油は「健康な油」というイメージが定着した。

- 冠動脈疾患

- 脳卒中

- 糖尿病

- 乳がん

- 大腸がん

- 肝がん

- 加齢黄斑変性症

- 認知障害

- うつ病

(参考:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2015年版)」)

オメガ3脂肪酸を含む食材

オメガ3脂肪酸は植物油に多く含まれるが、特にエゴマ油と亜麻仁油に多く含まれている。その他、チアシード、くるみ、青魚などに含まれている。

- エゴマ油(58.31g)

- 亜麻仁油(56.63g)

- チアシード(19.43g)

- あんこう(きも、生)(10.00g)

- くるみ(8.96gg)

- なたね油(7.52g)

- さば(生)(6.56g)

- まぐろ(脂身、生)(6.77g)

- さば(水煮)(6.13g)

- 大豆油(6.10g)

- さんま(皮つき、生)(5.59g)

(( )内は可食部100gあたり。参考:文部科学省「食品成分データベース」)

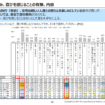

オメガ3脂肪酸の摂取量(厚生労働省)

オメガ3脂肪酸の欠乏症として皮膚炎などの発症があるため、「日本人の食事摂取基準2015年版(厚生労働省)」では目安量が設定されている。なお、オメガ3脂肪酸の摂取による病気予防効果は、可能性が示唆されているだけで明らかな効果は認められないため、目標量は設定されていない。

性別・年代別の摂取量目安

(単位:g/日)

| 性別 | 男性 | 女性 |

| 年齢等 | 目安量 | 目安量 |

| 0~5(月) | 0.9 | 0.9 |

| 6~11(月) | 0.8 | 0.8 |

| 1~2(歳) | 0.7 | 0.8 |

| 3~5(歳) | 1.3 | 1.1 |

| 6~7(歳) | 1.4 | 1.3 |

| 8~9(歳) | 1.7 | 1.4 |

| 10~11(歳) | 1.7 | 1.5 |

| 12~14(歳) | 2.1 | 1.8 |

| 15~17(歳) | 2.3 | 1.7 |

| 18~29(歳) | 2.0 | 1.6 |

| 30~49(歳) | 2.1 | 1.6 |

| 50~69(歳) | 2.4 | 2.0 |

| 70以上(歳) | 2.2 | 1.9 |

| 妊婦 | ー | 1.8 |

| 授乳婦 | ー | 1.8 |

妊娠中・授乳中の摂取量目安

妊娠中は胎児の各器官を作るために、より多くのオメガ3脂肪酸の摂取が必要になる。そのため、妊娠可能年齢にあたる18〜49歳の目安量は1.6g/日だが、妊娠中は1.8g/日となっている。授乳中も引き続き1.8g/日が目安量。(参考:厚生労働省「日本人の食事摂取基準2015年版」)

オメガ3脂肪酸”を訴求する商品事例

えごまオイル〜持ち運びできる使い切りタイプ〜(太田油脂)

太田油脂(愛知・岡崎)の「毎日えごまオイル」。1日1袋(3g)で、1日分のオメガ3脂肪酸を摂取できる。使い切りタイプなので酸化の心配がなく、外出時に持ち運びもできる。

日清アマニ油〜飲むオイル、かけるオイルを提案〜(日清オイリオグループ)

日清オイリオグループ(東京・中央)の「日清アマニ油」。スプーン小さじ1杯で1日分のオメガ3脂肪酸を摂取できる。クセがなく、ヨーグルトなどさまざまな料理に“かける”オイルとして提案。ホームページでは「かけるオイル・レシピ」として相性の良い料理を紹介している。油を容器に充填する時に酸素濃度を低減させる酸化ブロック製法を採用し、開封後もフレッシュに使用できる。さらに、油が空気に触れるのを防ぐフレッシュキープボトルで品質保持力を高めている。

サプリ〜筋トレ・ダイエットのサポートに〜

オメガ3脂肪酸であるEPAは、運動時の疲労軽減や、関節と筋肉への損傷を緩和する効果があることから、筋トレをサポートするサプリとしても使われている。

<日本水産>

日本水産ではスポーツ愛好家向けに「スポーツEPA」として、多種のサプリメントを販売している。

<筋トレ、減量、ダイエットに。ビーガン向けも(マイプロテイン)>

「マイプロテイン(英)」は、スポーツ栄養ブランド。70カ国以上で販売しており、国内でも通販で購入できる。ビタミンD入りなど、多種のオメガ3脂肪酸の商品をラインアップ。魚を原料とせず、藻類からつくられた、ビーガン向けのオメガ3脂肪酸商品も取り揃えている。

購入者レビューをみると、「カプセル1個で楽に取れる」などの書き込みがあり、普段の食事では摂取しきれないオメガ3脂肪酸を手軽に補完できるサプリメントの手軽さにニーズがあることが分かる。一方「少し臭いがする」という感想もあり、魚を原料としてるがゆえの指摘も。「粒は若干大き目ですが、飲めないほどの大きさではないので男性だったら問題ない」との感想もある。サプリの粒のサイズに関しては、度々女性生活者の間で不満としてあがりがち。大きいと特に高齢女性は摂取が難しくなるのでサイズには配慮が欲しいところ。

<アメリカの人気サプリ、国内アマゾンでベストセラー多数(NOW)>

サプリメントメーカー、NOWは国内アマゾンでベストセラーを多数持つ米国企業。国内ではアマゾンのほか、楽天やアイハーブで販売。購入者レビューをみると、「最もコスパがいい商品(自分で調べた限り)」など、価格面で選択されている傾向がある。一方、「カプセルが少し大きいので大きいものを飲み込むのが苦手な方はやめておいたほうがいいと思います」など、粒の大きさに対しては満足度は必ずしも高くない。成分であるオメガ3脂肪酸自体の効き目感については「母の中性脂肪の数値が改善した」など、実感があったとの書き込みが目立つ。

<DHA市場で7割のシェア(サントリー)>

サントリーは「DHA&EPA+セサミンEX」を販売。「オメガ3脂肪酸」よりも、「DHA・EPA」というキーワードで訴求し、鮮度にこだわった国産の魚油を使用。DHAとEPAのほかにセサミンも含有。累計販売数は3,000万本。購入者レビューをみると「粒がちいさめで変なにおいもなく飲みやすい」など、品質評価が高い。「値段は結構高いです」といった意見もあり、価格帯については高いと感じている人が少なくない。効果については高齢者層での生活習慣病予防への期待や、脳機能低下予防への期待感が見受けられる。

くるみ 〜スーパーフードとしてのイメージ向上に〜 (カリフォルニアくるみ協会)

カリフォルニアくるみ協会では、ナッツ類の中でもダントツでオメガ3脂肪酸が多いことをサイト内で紹介している。ダイエットや運動に適切であるほか、様々な栄養効果があるスーパーフードとして、くるみを活用したレシピを紹介している。

犬・猫にもオメガ3脂肪酸を

ペットの健康ニーズが高まっていることから、ペットのヘルスケアを考慮したペットフードは増加傾向にある。オメガ3脂肪酸も、ヘルシーペットフードに活用されている一つ。オメガ3脂肪酸は人間と同様に犬・猫も必要だとされている。皮膚への働きから、犬アトピー性皮膚炎の治療においてステロイド薬を減薬することができたという研究や、関節炎の症状が改善し痛み止め(抗炎症)の投薬を減らすことができたという研究などがある。そのほか、心臓および腎臓や高脂血症、高齢期では認知機能等にも働くとされている。

ペット向け商品の具体例としては、ぺットのヘルスケアフードを販売しているロイヤルカナン(東京・港)がある。ウェブ上では犬と猫の栄養成分辞典を公開し、ペットの健康に関する情報提供を強化している。オメガ3脂肪酸配合商品としては、12歳以上の猫の老化による身体への影響を和らげることを考えた食事「エイジング 12+」などがある。

認知度拡大と同時に価格帯への関心も

活用目的も多彩になってきているオメガ3脂肪酸。成分の認知度が高まるにつれ、差別化が難しくなってきているカテゴリーともいえる。「海外のサプリメントはなんだか不安…国内メーカーが良い」という声もあれば「国内メーカーの商品は高い」との声もあり、「海外のサプリメントは粒が大きくて呑み込みづらい」との声もあれば「海外のサプリメントは安いから継続購入できる」といった声もある。消費者たちのこういった意見をどれだけ反映できるかが、差別化のカギになりそうだ。

【編集部おすすめ記事】

■オメガ3市場2兆円規模も、サプリ生産で魚の乱獲が問題に 商機につなげたスコットランド企業

■全世代の健康課題に対応するニュートリション市場、1.1兆円へ 完全栄養食や高齢者向け食品

■機能性食品の市場規模2,496億円 紅麹問題の影響は軽微も、国内市場は鈍化 アジアで展開

■2025年の食トレンドは、健康志向×コミュニケーション 「食トレンド予測2025」

■男女それぞれが不足している栄養素トップ3アプリユーザーのデータ分析で明らかに