女性のサプリ摂取ピークは50代、健康ニーズ高いのに60代以上はなぜ摂取率低い?

健康意識が高いのは男性よりも女性で、特に、食関連の健康行動は女性の方が意欲的。サプリに関する男女別の調査結果を見ても優位な差が見られ、女性の方が摂取率は高い(厚労省「国民生活基礎調査2019年」)。では、女性(6歳〜80歳以上)だけに焦点をあてるとどんな特徴が見られるのか?「加齢とともに健康意識は高まるから、サプリ摂取率は年齢とともに上がる」と予想する人が多いと思うが、そうではない。全年代の中で最も摂取率が高いのは50代で、60代以降は下がっていく。なぜ?

目次

男女別・性別のサプリ摂取率、最も高いのは40〜50代女性

国民生活基礎調査2019年(厚労省)

最新の国民生活基礎調査2019(厚労省)の「サプリメントのような健康食品を摂取している者の割合」に関する調査では、次の特徴が明らかになった。

- 総数で見ると、男性より女性の摂取割合が高い(男性21.7%、女性28.3%)

- 20代〜80歳以上の各年代において、男性よりも女性の摂取割合が高い

- 女性のみを年代別に見ると、摂取割合が最も高いのは50代

- 女性の50代以上のみを見ると、50代をピークに年齢とともに摂取割合は下がっていく

- 女性の年代別摂取割合:10代(6.4%)、20代(19.4%)、30代(28.7%)、40代(32.5%)、50代(37.6%)、60代(35.1%)、70代(31.7%)、80歳以上(28.1%)

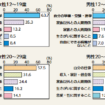

食生活と食育に関する世論調査2020(東京都)

東京都に限定したものだが、こちらにもサプリ摂取率の傾向を理解するのに役立つ調査結果がある。東京都生活文化局による「栄養を補う食品(サプリメント)等の利用頻度」に関する調査でも、上述の調査結果と同様に男女差が見られ、また中年齢層で特に高いことがわかった。

- 全体で見ると、男性より女性の摂取割合が高い(男性35.6%、女性46.1%)

- 10代(18・19歳のみ)〜80歳以上の各年代において、男性よりも女性の摂取割合が高い

- 女性のみを年代別に見ると、摂取割合が最も高いのは40代

- 40代以上の女性のみを見ると、40代をピークに年齢とともに摂取割合は下がっていく

- 以下表は、性別・年代別の「よく利用している」「ときどき利用している」の合計割合

| 男性 | 女性 | |

| 全体 | 35.6 | 46.1 |

| 18・19才 | 27.3 | 36.4 |

| 20代 | 34.7 | 46.1 |

| 30代 | 35.5 | 44.8 |

| 40代 | 37.8 | 50.3 |

| 50代 | 38.7 | 47.6 |

| 60代 | 37.1 | 46.2 |

| 70代以上 | 29.8 | 41.6 |

出典:東京都生活文化局「食生活と食育に関する世論調査)2020

60代以上のサプリ摂取率が低い理由

サプリ(健康食品)摂取率は男女差が見られ、さらに女性だけで見ると摂取率のピークは中年齢層(40〜50代)で、60代以降で徐々に低下していく。シニアの方が健康ニーズは高いはずなのに、それに逆行しているのはなぜだろう?各調査結果のサプリに対するネガティブ面に着目すると、その理由が見えてくる。サプリに対する見方は60代以上で厳しくなるようだ。60代以上の摂取率が低い主な理由は3つ。

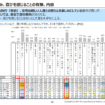

理由1:健康食品への期待薄

「健康食品にどのようなイメージを持っているか?」について、男女別・年代別に東京都が調査を実施している(東京都福祉保健局「都民を対象とした『健康食品』の摂取に係る調査結果報告書,2016)。男女計の考察になるが、この結果を見ると、シニア層は健康食品に対して厳しい目を向けていることがわかる。「効果は期待できない」「あまり信用できない」などのネガティブなイメージを持っている人の割合は、若年世代よりシニア層の方が高い。反対に「摂取することで、健康を維持できる」「摂取することで、病気の予防や改善ができる」「摂取することで、身体的な悩みが改善できる」などポジティブなイメージを持っている人は、59歳以下の若年世代の方が高い。

| 18〜39才 | 40〜59才 | 60〜74才 | |

| 摂取することで、健康を維持できる | 33.3 | 31.7 | 27.1 |

| 摂取することで、病気の予防や改善ができる | 19.4 | 19.6 | 17.2 |

| 摂取することで、身体的な悩みが改善できる | 13.7 | 11.3 | 7.2 |

| 効果は期待できない | 19.7 | 24 | 29.7 |

| あまり信用できない | 18.7 | 22.4 | 24.4 |

| なかには、品質(成分の含有量や吸収されやすさなど)にバラツキのある製品もある | 11.8 | 16.5 | 20.2 |

| 健康食品は、よい影響を与えるものもあれば、 そうではないものもある |

11.9 | 14.7 | 19.8 |

| 製品パッケージ以外の情報(メーカーや研究機関のウェブサイトなど)も、しっかり調べて選ぶ必要がある | 5.3 | 7.1 | 10.4 |

【出典】東京都福祉保健局「都民を対象とした『健康食品』の摂取に係る調査結果報告書,2016

理由2:サプリは継続が前提、価格がネックに

今の時代、60代以上で仕事をしている人は珍しくないが(※)、自分または夫は何歳まで生き、そして何歳まで働き続けられるのかわからない先行き不透明な中で、60代以上の消費は慎重だ。旅行や子・孫関連の消費など、自分や家族関連の単発的な消費は好意的にできても、効果があるのかないのか微妙にわからない不確かなサプリの消費に対しては、期待感を持ちつつも懐疑的。ましてやサプリは継続利用して意味があるもの。これを理解しているため「長期間継続できる価格かどうか?」は、消費を左右する重要な判断基準だ。実際に以下のように、価格面を指摘する声が上がっている(調査:三和書籍「サプリメントについてご意見をお聞かせください」)。(※)2019年の男女就業率(内閣府「令和2年版高齢社会白書」)は、60〜64才(70.3%), 65〜69才(48.4%), 70〜74才(32.3%), 75才以上(10.3%)

・高価すぎる(60代女性)

・本当に体に効果があるのかは疑問ではあるが?ってかんじでとっている。年金受給者なので金銭面でやっていけれなくなれば一番に止めるかも(60代女性)

(引用:三和書籍)

理由3:60代以上は “時持ち世代”

60代以上は自分自身も夫も”時間持ち”。定年退職後に再就職したとしても、子育てが終わっているので現役世代と比べたら自分時間は格段に増える。子がいない場合でも、ゆとりある働き方ができるようになることで時間と心に余裕ができる。

つまり時間に余裕のある生活を送っているので、サプリに頼らなくても、栄養バランスを考えた料理に時間をかけたり、定期的な運動をすることで健康づくりができる。

60代以上では食事・運動・睡眠で健康づくりに励む人がもともと多いが、こういったナチュラルな方法で健康づくりができるこの世代の人にとって、サプリの必要性はそう高くはないのかもしれない。

シニアマーケティングの参考に

40〜50代の摂取率が高い理由

ここまで60代以上女性のサプリ摂取率が下がる理由を見てきたが、最後に、逆説的な見方で40〜50代女性のサプリ摂取率が性別・年代別に見ても飛び抜けて高い理由について考えてみよう。考えられるのは、40〜50代が生涯の中で最も忙しく心身への負担が大きいこと。いわゆるアラフィフクライシスだ。例えば次のような悩みや変化が、この年代の女性には一気に降りかかってくる。

- 自分の美容・健康:顕著なエイジングサイン、更年期症状、慢性的な睡眠不足(40代・50代女性の睡眠時間は、男女別・年代別に見て最も少ない)

- 家族:子育て関連(例:思春期の子どもとの関係、高齢出産の場合は更年期と育児の両立、など)、親関連(例:親の介護、義親の介護、など)

- 仕事:再就職問題、責任あるポジションで働くストレス、子育てと仕事の両立、介護と仕事の両立、更年期と仕事の両立

- 時間:仕事、家事、自分と家族の健康管理、第二の人生に備えたプラニングなど、40〜50代はやることも考えることもいっぱい。食事・運動・睡眠などで健康づくりをするには時間が到底足りない

- 経済:教育ローン・住宅ローン・教育費など大きな出費が続く

彼女たちの心身が疲れきっているのは明白。それによりあちこちに出現する不調や悩みを改善するために、簡単に栄養バランスを整えられるサプリに頼る傾向が強いと考えられる。そう考えると、更年期を含むアラフィフクライシスの波と高いサプリ摂取率の関係性は、否定できない。

そして、やがて更年期を卒業し心身が楽になる60代を迎えると、上述した”時持ち世代”になることも相まって、サプリの必要性が低下するのかもしれない。

合わせて読みたい記事

運営元

本メディアを運営するウーマンズは、「産学官の女性ヘルスケアソリューションが、広く流通する社会」をビジョンに掲げ、女性ヘルスケア領域でビジネスを行う事業者の成長・イノベーション・マッチングを支援しています。女性ヘルスケア業界専門のパブリッシャーとして、業界ニュースの配信、市場分析、レポート発行、カンファレンスを開催。最新レポートや新着セミナーのご案内、ヘルスケア業界の重要ニュースなどは、ニュースレターで配信中。ぜひご登録ください!

「女性ヘルスケア」をテーマに、ビジネスカンファレンスの企画開催/BtoB展示会の企画開催/BtoCイベントの企画開催/業界人限定の交流会などを実施。多様な形で、企業動向や生活者動向に関する情報を集め、分析し、整理して、業界の皆さまに最新の知見をご提供しております

【編集部おすすめ記事】

■機能性表示食品2品が含有量不足で販売中止 消費者庁の買い上げ調査

■3年ぶりの公表「国民健康・栄養調査」女性の健康状態の概要は?

■機能性関与成分ランキング、 人気トップ10 圧倒的首位は?

■健康食品を摂取している女性の割合と摂取する目的(20〜70歳以上)

■人口黄金期ベトナムで健康食品市場が拡大女性消費者のニーズと課題は?

■ダイエット中女性2.5割「医薬品・健康食品」使用ボリューム層は中高年

■高齢化・単身化で市場は拡大、 高齢者食・介護食の調理品市場は1.5兆円